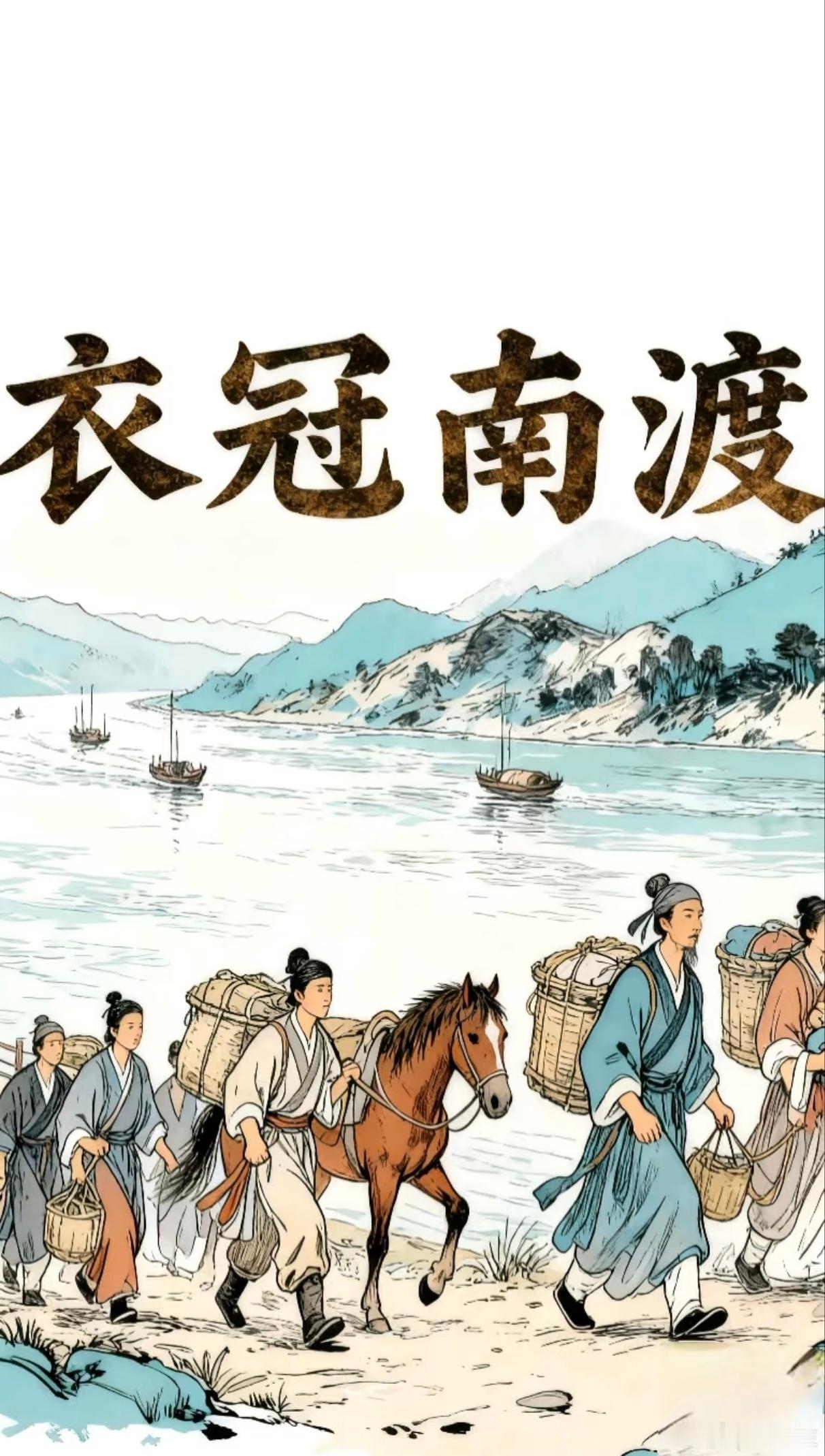

在中国古代历史进程中,“衣冠南渡”并非特指某一具体事件,而是对三次因北方战乱引发的大规模人口迁徙浪潮的统称。这三次迁徙的核心,不仅是中原士族与平民的地理位移,更伴随着文化传统与经济重心的南移,最终深刻改写了中国南北发展的千年格局。

一、永嘉之乱:中原文明的首次“南渡火种”

西晋末年,“八王之乱”耗尽王朝元气,北方匈奴、鲜卑等少数民族趁机南下,公元311年“永嘉之乱”中洛阳沦陷,中原陷入“五胡乱华”的混乱局面。西晋宗室司马睿带领琅琊王氏、陈郡谢氏等中原望族,以及数十万百姓南下避乱,最终在今南京(时称建康)建立东晋政权,揭开了“衣冠南渡”的序幕。

此次南迁的关键,在于实现了“礼乐制度的完整移植”。南迁士族不仅是人口的携带者,更是中原文明的“传送带”——他们在江南兴办私学传承经学,以典章制度规范东晋朝堂礼仪,让险些毁于战乱的中原文化得以存续。同时,士族主导的庄园经济与江南本土农耕模式结合,推动长江中下游地区从“蛮夷荒野”逐步向“宜居沃土”转变,为后续江南发展埋下伏笔。

二、安史之乱:全民迁徙点燃江南经济

公元755年至763年的“安史之乱”,彻底打破了唐代以“关中-河北”为核心的经济格局。叛军占据北方后,洛阳、长安相继失守,黄河流域沦为战场,百姓为躲避战火掀起第二次南迁浪潮,迁徙目的地集中在江淮与湖广地区。

与首次南迁不同,此次迁徙的主体从“士族精英”转向“全民流动”,规模远超前者。大量农民、手工业者与商人涌入南方,带来了北方先进的生产技术:曲辕犁的推广让江南农业产量大幅提升,丝织、冶铁技艺的传入推动南方手工业崛起。这一变化直接促使江南经济完成“从初步开发到全面腾飞”的跨越——安史之乱前,唐朝赋税主要依赖北方;乱后,江南成为朝廷的“财赋重地”,“扬一益二”(扬州、成都)的繁华格局,正是此时江南经济崛起的缩影。

三、靖康之变:文明重心南移的最终定型

公元1127年“靖康之变”,金兵攻破北宋都城开封,俘获徽、钦二帝,北宋灭亡。宋高宗赵构带领宗室、大臣及数百万北方百姓渡江南下,定都今杭州(时称临安)建立南宋,这是“衣冠南渡”的巅峰,也标志着中国经济文化重心南移的最终完成。

此次南迁的核心是“文明重心的彻底南移”:一方面,北方精英阶层几乎全员南迁,将北宋成熟的科举制度、理学思想,以及活字印刷、指南针应用等科技成果完整带入南方,推动江南文化水平跃居全国前列;另一方面,大规模人口迁入带来充足劳动力,促使江南农业(圩田技术普及)、手工业(景德镇瓷业、棉纺织业)、商业(海上丝绸之路兴盛)达到历史顶峰。自此,中国“经济文化重心在南方”的格局彻底定型,这一态势延续至明清时期,未再发生根本性改变。