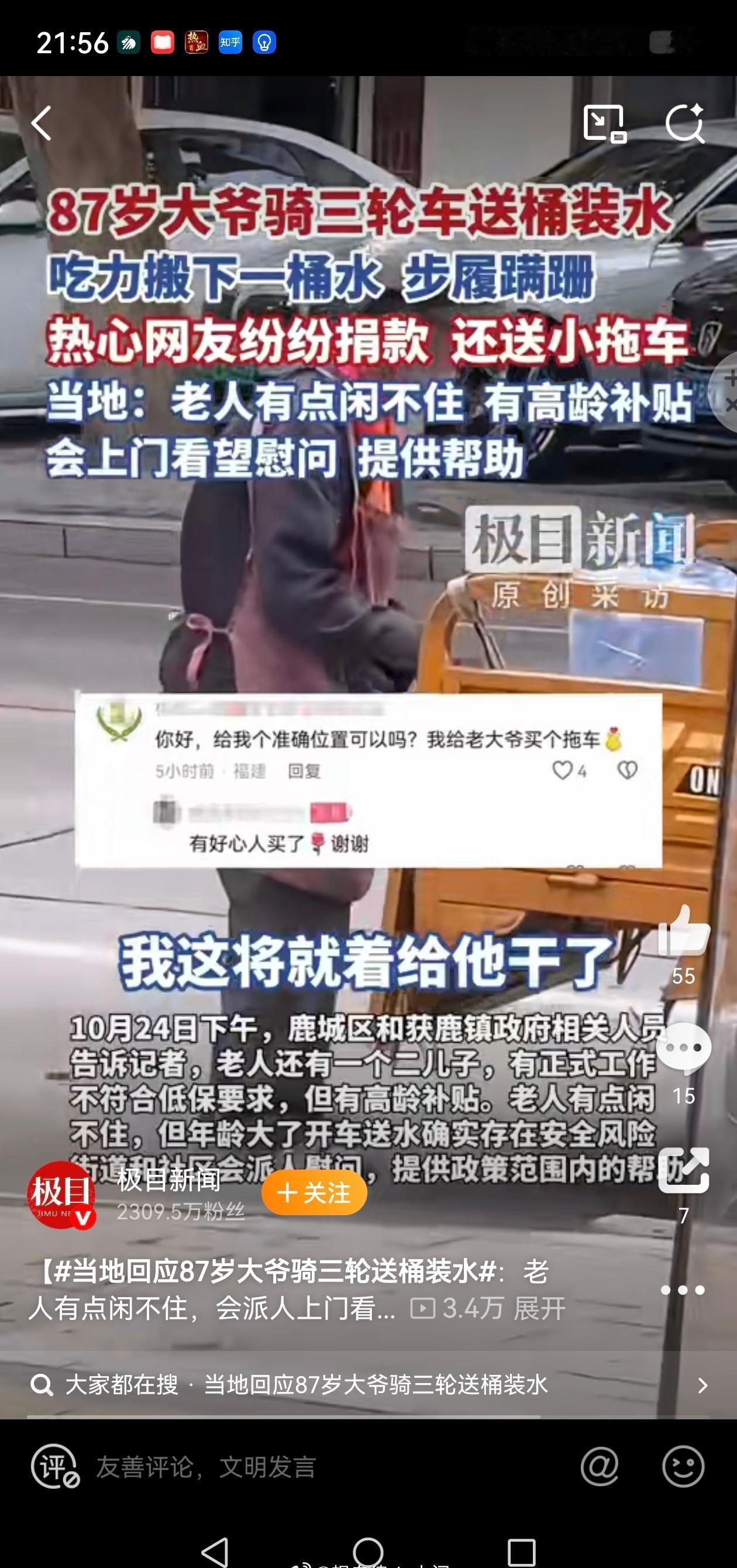

镜头里,他花白的胡须沾着风尘,安全帽下的脸庞刻满岁月沟壑,从三轮车上卸下的不仅是沉甸甸的水桶,更是一个家庭因病陷入困境后的生计重量——儿子患病无法劳作,高龄的他便成了家里的“顶梁柱”,哪怕一天只挣十块八块,也要为生活“扛”下去。 这一幕刺痛了无数网友的心。有人转账捐款,有人网购便携拖车,素不相识的善意跨越屏幕汇聚,博主成了爱心传递的桥梁。这些自发的帮扶没有宏大叙事,却带着最朴素的共情:心疼老人的辛苦,想为他减轻哪怕一丝负担。这正是社交媒体时代民间互助的温暖注脚——当个体困境被看见,大众的善意便能迅速凝聚,填补那些政策未能触及的细微角落,成为困境者身边最直接的温暖支撑。 聂大爷的水桶,一端连着底层老人的生存韧性,一端连着网友的善意与政策的边界。这场由一则短视频引发的关注,不仅是一次对个体命运的共情,更像是一面镜子,照见了人间的冷暖交织——既有困境中的咬牙坚持,也有陌生人的双向奔赴,更有公共服务在精细化道路上需要持续探索的方向。而这份交织,恰恰构成了最真实的社会图景:我们仍需在善意的温度与政策的精度之间,寻找更契合每一个平凡人需求的答案。