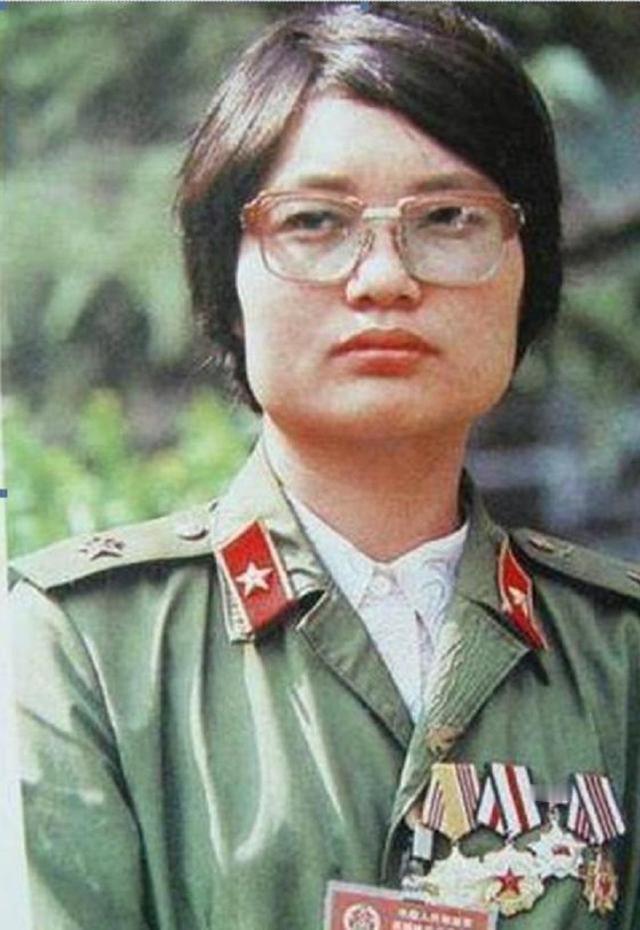

1986年,一个美女医生被哨兵拦住,要求出示通行证,没想到,她直接掏出一颗手榴弹,对哨兵说:“这就是我的通行证!” 1987 年夏,老山前线救护所的晨光透过帐篷缝隙。 刘亚玲给腹部受伤的战士换药,手腕纱布渗出血。 战士盯着她的手:“刘医生,你伤了咋不先说?”她把棉球按在战士伤口上:“你这伤比我重,先顾你。” 这处弹片伤,是前一晚护药箱时被划的。 刘亚玲从小在陕西军医家庭长大。 父亲是老军医,常带她去医院帮忙,看惯了生死。 “医生的职责就是救人,不分场合。” 父亲的话她记牢。 高考时,她毫不犹豫报考军医大学,专攻战场急救。 毕业分配时,她主动申请去边境,“哪里需要就去哪里”。 1987 年那晚,炮火比往常更密集。 刘亚玲背着药箱往阵地跑,怀里揣着急救包。 出发前,她给家里写了信,没提前线多危险。 只说 “在这边能救很多人,父亲会为我骄傲”。 一颗炮弹在附近炸开,她下意识扑向药箱。 弹片擦过手腕,血瞬间流出来,她却没停。 “药不能丢,战友还等着用。” 她咬着牙往前冲。 1986 年冬,老山哨卡的寒夜里。 当时前线缺军医,她刚到部队就主动请战去一线。 领导劝她:“一线太危险,女同志留在后方更合适。”她却坚持:“战场不分男女,伤员需要医生。” 最终领导拗不过她,给她配了急救包和防身武器。 刘亚玲攥着手榴弹站在哨兵面前,保险环已拔开。 “里面三个伤员在流血,晚了就没救了!” 哨兵看着她眼里的急意,慢慢挪开挡路的枪。 她收起手榴弹,背着药箱冲进夜色,军裤沾满泥。 猫耳洞窄得只能蜷着身子,刘亚玲蹲在伤员中间。 她想起刚到军医大学时,第一次练习止血包扎。 当时手忙脚乱,是老师鼓励她 “冷静才能救人”。 现在她手法熟练,每一个动作都精准利落。 最年轻的小兵腿上伤口还在冒血,声音微弱。 “刘医生,别管我,先救其他人。” 她撕开小兵的军裤:“都能救,别说话保存力气。”洞口又炸响炮弹,碎石落在她肩上,她没抬头。 1988 年春,老山某高地的炮火突袭中。 出发前,战友给她塞了块压缩饼干,“路上吃”。 她却把饼干放进药箱,“留给伤员,他们更需要”。 刘亚玲往三号阵地跑,脚下一滑摔进弹坑。 身体落地时,她死死把药箱护在怀里。 弹坑壁的泥土往下掉,她先摸药箱:“没湿就好。” 上面战士扔来绳子,她让先拉药箱,再拉自己。 爬上来时,她浑身是泥,军帽掉在弹坑里。 战士要下去捡,她拦住:“别去,危险,帽儿不重要。”她抖掉身上的泥,背起药箱继续往阵地跑。 刚到阵地,就看到两个战士抬着伤员往这边来。 “刘医生,快来!他腿被子弹打穿了!”1988 年秋,老山前线的突袭过后。 刘亚玲在救护所整理药箱,听到有人喊她。 转头看到之前腿伤的小兵,正举着野果朝她笑。 “刘医生,我能走路了!这果甜,给你留的。”她接过野果,咬了一口,眼泪差点掉下来。 想起父亲曾说 “救人的快乐,是其他事比不了的”。 此刻她终于懂了,这种满足感比什么都珍贵。 小兵看着她军装上的弹片口子:“刘医生,你总受伤。” 她摸了摸军装:“这口子是勋章,说明我救了人。” 小兵突然敬礼:“谢谢您,当年要是没您,我就没了。”她赶紧扶起小兵:“都是战友,该做的。” 1989 年,战争结束前的最后一个月。 刘亚玲在救护所给战士们整理病历,每个名字都熟。 这些日子,她救了三十多个战友,没一个掉队。 有人问她回去后想做啥,她把病历叠好。 “想回乡下开诊所,村里老人看病不方便。”她的药箱已经磨得发亮,上面有不少弹片划痕。 如今,刘亚玲坐在陕西老家的藤椅上。 诊所开了三十年,救了村里无数人,没人记得她的军功。 手里拿着当年的旧军裤,上面的口子还清晰。 阳光照在她手腕的疤痕上,那是老山的印记。 她偶尔跟人说起前线的事,眼里总带着光。 “能把战友从鬼门关拉回来,这辈子值了。”桌上还放着父亲的旧听诊器,是她最珍贵的念想。 (信息来源:西部文明播报2022.4.10老山女神荣立一等战功,拍照面无表情:开会,耽误我救人