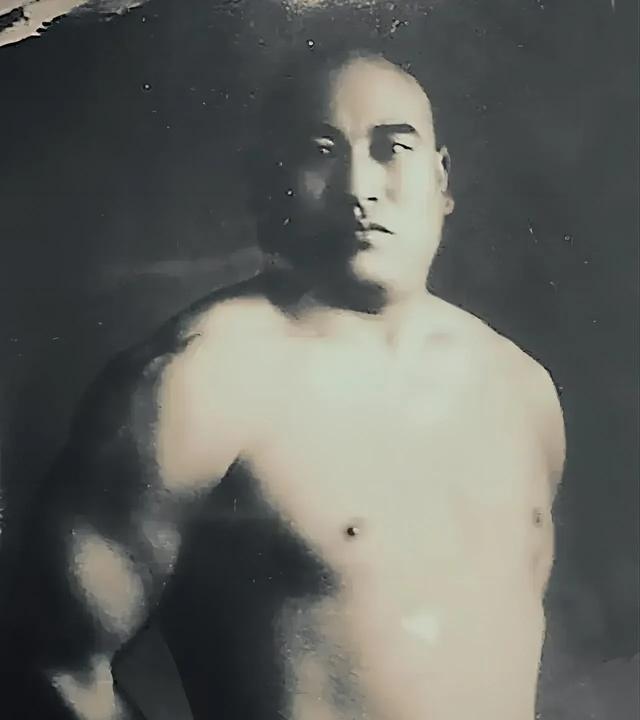

穷文富武可不是说着玩的,像清末民初的一些武术大师,有钱的就吃牛肉炖汤,补充蛋白质和脂肪,增加力量强身健体。没钱的就吃鸡蛋大饼,保证蛋白质和碳水摄入,否则就没力气练武。家里不能常吃肉或者鸡蛋是练不出来武的,请师傅都不教,毕竟知道练不出来会砸自己招牌。 这话说起来挺接地气的,古时候练武可不是光靠一股子热情就能成事儿,得有底子,尤其是经济底子。清末民初那会儿,北京上海的武馆里头,收徒弟的标准可严实了,不是随便谁想来就能进门的。师傅们看中的头一件事儿就是家底子够不够厚实,因为练武这活儿,消耗大,身体得跟得上节奏。要是家里穷得叮当响,吃不上肉蛋,师傅压根儿就不收,免得徒弟半道儿上就撑不住,败了招式还砸了自个儿的招牌。想想也对,武术传承靠口碑,教出个弱鸡徒弟,谁还敢来拜师? 拿宋氏通背拳来说,这门拳是河南偃师一带传下来的,清末民初的创始人宋天祥,就在当地开馆授艺。他的后人宋铁龙后来也继承了这套拳法,可宋家能传下去,离不开稳定的家底。练通背拳讲究全身发力,拳路快准狠,得有扎实的肌肉支撑。要是天天啃窝头喝稀粥,哪来那股子劲道?资料显示,那时候有钱点的弟子,秋收后农闲期,师兄弟们凑钱买头牛,剔骨熬汤,肉块炖烂了分着吃,补蛋白和脂肪,练起来才有底气。牛汤热乎乎的,喝下去全身发热,脂肪裹着肌肉,力量自然上来了。穷点儿的,就靠鸡蛋大饼顶着,早中晚烙饼打蛋,蛋白质配碳水,勉强维持不虚脱。但这也得家里有点儿积蓄,常年吃不上这些,身体素质跟不上,拳架子散了,师傅一看就摇头。 不止拳馆,军队里头也一样。古代打仗,士兵的身体素质直接决定胜败,肉食就是关键补给。唐朝的军队伙食就出名,士兵一天两顿,米饭配肉菜,猪羊牛轮着来,蛋白质摄入足,身体壮实得能扛长途行军。资料里提,唐军出征时,粮草里头肉干和咸肉占大头,不光填饱肚子,还保营养均衡。罗马军队也差不多,起司、咸猪肉、葡萄酒是标配,士兵吃着这些,披甲上阵,耐力强,战斗力自然高。反观那些穷兵黩武的王朝,士兵光啃干粮,营养不良,浮肿病一犯,队伍就散了。汉朝边军好歹能分到点儿动物内脏,勉强补补血,可要是长期缺肉,身体素质下滑,披甲率低,阵型一乱就败仗连连。 话说回来,这穷文富武的道理,古今中外都通用。欧洲那边,普鲁士的铁血宰相俾斯麦就是活例子。他大学时在哥廷根念法律,身高一米八八,体重一百多公斤,靠的就是大胃口养出来的体格。那时候学生决斗是家常便饭,俾斯麦卷进去二十八场,基本没输过,为啥?人高马大,力气足,剑斗时压着对手打。决斗前他一顿饭能干掉汤、鳗鱼、虾仁、龙虾、熏牛肉、火腿、鹌鹑、牡蛎,外加甜点水果咖啡酒,蛋白脂肪管够。早餐六个水煮蛋,还得用黄油煎一遍,蛋黄融化了咬一口,热乎劲儿直冲脑门。午饭牛排鹿肉随便切,咀嚼时牙关紧咬,肌肉鼓起。这些习惯让他在剑刃碰撞的瞬间,臂力爆棚,对手往往招架不住。他晚年还保持着吃六个蛋的量,身体底子厚实,谈判桌上也硬气。 日本战国到江户时代,禁肉令严得要命,佛教影响下,杀牛马是忌讳,武士们只能靠鱼虾顶着。可彦根藩的井伊家聪明,研究出味噌腌牛肉,当成药膳卖。牛肉切块泡味噌,表面裹酱,咸香扑鼻,名义上补血养胃,武士打着生病的名义吃,规避禁令。每年进贡将军家时,也带上这玩意儿,赤斑牛肉佐味噌,高价位补品,保持体力练刀剑。没这招,武士吃鱼吃久了,肌肉松弛,战场上刀慢半拍,就得挨宰。可见,肉食不是奢侈,是维系武力的必需品。 再看中国古代,蒙古铁骑横扫欧亚,靠的就是羊肉奶制品堆出来的体格。成吉思汗的军队,长途奔袭,士兵天天啃羊腿喝马奶酒,蛋白质脂肪双管齐下,耐寒耐饿,身体素质碾压对手。希腊的重装步兵也类似,方阵冲锋时,橄榄油、奶酪、鱼肉是日常,士兵披五十公斤甲胄,还能列队推进,靠的就是均衡营养。明朝末年,明军对上清军,披甲率低,士兵营养跟不上,行军时气喘吁吁,阵脚一乱就崩盘。清军马奶酒羊肉吃惯了,骑兵冲锋如风,胜在体能。 这背后的逻辑简单,武力本质上是身体的延伸,没好底子,练再多招式也白搭。生产力低的时候,肉蛋贵,穷人吃不起,只能干瞪眼。富家子弟有钱买补品,练出来一身硬功夫,古人说“练几头牛”,就是秋天杀牛吃光,冬天练武,营养跟上,拳脚才有杀伤力。现代人看热闹容易,实际想想,军队训练到现在,还不是盯着蛋白摄入?美军伙食里鸡胸肉牛排天天有,台湾地区防务部士兵的餐单也强调肉蛋奶,补碳水平衡,就是为了保身体素质。国际上,俄乌冲突里,士兵耐力差的部队,补给一断就露馅,肉食短缺直接影响阵地坚守。军事事件上,得承认,营养跟不上,武器再先进也白搭,身体是革命的本钱,这话搁哪儿都管用。