作为国家交通主干网的关键一环,京台高速公路齐河至济南段改扩建工程(以下简称“京台高速齐济段”)目前已进入最后冲刺阶段,预计将于2025年年底正式建成通车。该项目不仅是国内首个“六改十二”车道的高速公路改扩建工程,更以其在绿色建造、智能技术和管理创新方面的系列突破,致力于打造全国高速公路改扩建的标杆样板。

京台高速山东段是贯穿山东南北的交通大动脉,其齐河至济南段老路自1999年通车以来,长期超负荷运行。改扩建前,该路段年平均交通量已达13.6万辆小客车,大型车占比近30%,拥堵频发,已成为制约国家主通道畅通的瓶颈。该项目的实施,对于提升京台高速山东段整体通行能力,强化济南作为区域性中心城市的交通枢纽地位具有重要意义。

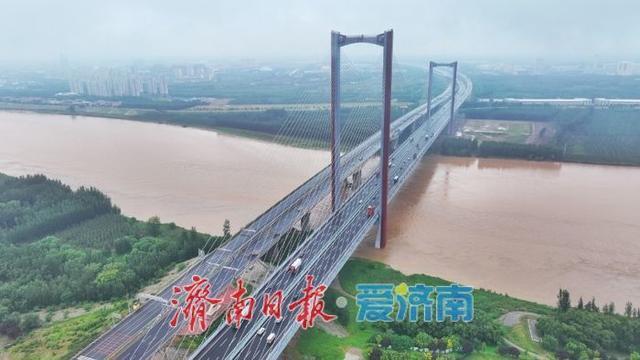

项目起自晏城枢纽,止于殷家林枢纽,全长23.999公里,桥梁占比高达73.9%,设互通立交6处,投资概算86.09亿元。其主要控制性工程为黄河特大桥及多处涉铁转体桥,施工环境复杂,技术要求极高。

面对国内尚无“六改十二”车道改扩建先例的挑战,项目团队在建设过程中勇于探索,破解了多项技术与管理难题。项目创新性地采用了“平面拼宽+立体复合”的综合改扩建方式。针对不同路段特点,黄河特大桥段采用单侧分离加宽(双向行驶),起点终点衔接段采用两侧拼宽,其余路段则采用两侧分离新建单向三车道高架桥的形式,最大限度减少了对既有高速通行的影响。

跨越黄河是项目的又一关键挑战。为满足黄河防洪要求,新建黄河特大桥选择在老桥下游并桥建设,两侧引桥以小角度高架桥形式两次跨越既有老路,这在国内尚属首次。建设中,跨越段采用了钢盖梁+钢混组合梁的结构形式,并通过厂内分段制造、现场组拼、整节段吊装以及钢梁整体横向滑移等先进工艺,确保了架梁期间下方高速公路的正常通行。

针对新老桥并桥建设、桥塔结构复杂的状况,项目首次应用了钢壳-混凝土组合结构作为新建桥塔的上塔柱,并研发了新型索塔锚固装置,有效降低了施工和运营期间的安全风险。为解决起终点八车道与十二车道衔接过渡、客货混行交通组织等难题,项目设置了预分流匝道,并利用槐荫枢纽立体复合式互通、容错匝道等措施,实现了新旧路线的安全高效互联互通。

项目建设始终秉持绿色低碳理念,将生态环保要求融入规划、施工和运营筹备各个环节。在材料应用上,项目大规模推广使用免涂装耐候钢。用于跨越现有高速的钢盖梁及钢梁,通过在钢材表面形成致密保护膜,大幅提升了耐腐蚀性,实现了全寿命周期内的养护降频,契合低碳环保理念。

面对黄河冲积平原区的地质条件,项目积极开展新型桩基技术研究与应用。推广高速高压搅喷复合桩(DMC桩)和固结扩盘桩,相较传统桩基,有效减少了约三分之一桩长及10%的钢筋用量,实现了节能降耗。

此外,项目自建机制砂生产线,以高品质自产机制砂替代天然砂,在保障混凝土质量稳定的同时,减少了资源消耗,助力降碳减排。针对线路穿越城市声敏感区的特点,项目研发并应用了基于空腔共振结构吸声理论的高效声屏障,显著降低了交通噪声对沿线居民的影响。

在智能建造与智慧运营体系构建方面,项目同样成果丰硕。

项目自主开发了BIM协同数字化管理平台,实现了工程数据自动采集分析、资料自动生成、计量支付自动推送和形象进度实时呈现,为工程建设数字化管理和未来的“建管养一体化”奠定了坚实基础。

针对大规模钢结构施工(总重超5万吨),项目引进了板材预处理线、智能切割和焊接生产线等先进设备,实现了钢结构加工的工厂化、自动化和智能化,确保了焊缝质量和工程精度。同时,研发的履带式智能顶推装备,结合北斗定位、无线传感等技术,将顶推效率提升了两倍以上。在隐蔽工程施工中,应用了灌注桩浇注自动化监控、混凝土智慧振捣监控等技术,有效保障了施工质量。

在安全管理上,项目构建了“一网三级”网格化管理体系,引入第三方“安全管家”,并建立了全路段、全过程、全时域安全监控系统,结合车流仿真、BIM建模等技术优化交通组织,确保了复杂环境下的施工与通行安全。

京台高速齐济段建成通车后,将极大缓解区域交通压力,为连接京津冀、山东半岛和长三角地区提供更加强劲的交通保障。其在多车道扩建技术、绿色材料应用、智能建造管理等方面的成功实践,也为我国后续高速公路的升级改造积累了宝贵经验。(济南日报·爱济南记者:戴升宝通讯员:魏志尚)