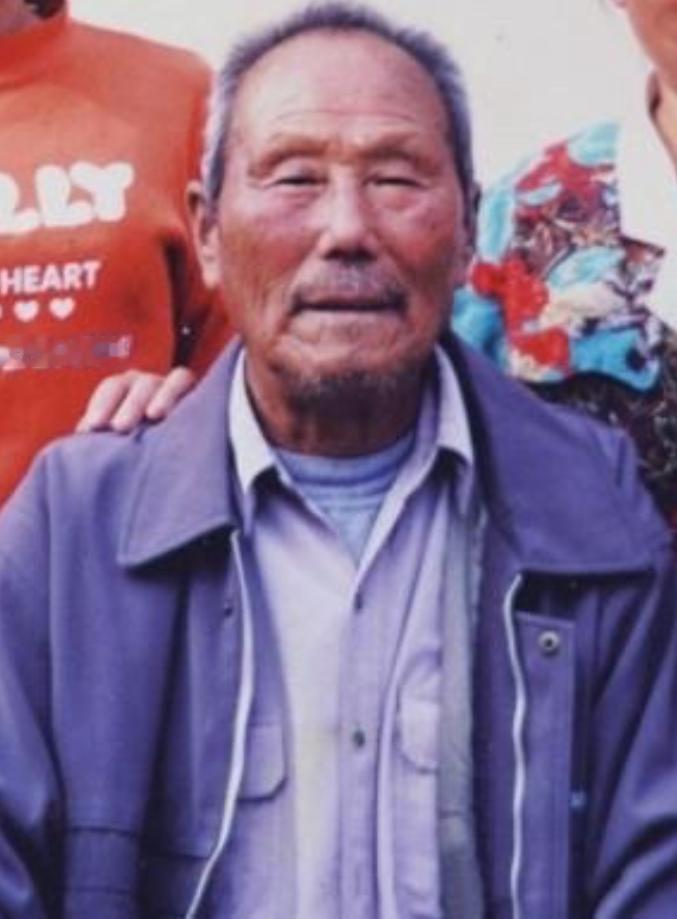

1950年,一名人高马大的土耳其士兵,见志愿军战士董明德筋疲力尽,便想趁机弄死董明德,却不想董明德不是一般的志愿军战士…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年11月,朝鲜战场的寒风刮得人脸生疼,在瓦院地区的一条山路上,志愿军战士董明德正经历着他军旅生涯中最凶险的时刻。 这位来自河北太行山的年轻军人,此时已经连续作战三天三夜,他所在的部队刚刚完成了对土耳其旅的伏击任务,正在追击溃散的敌军。 董明德的干粮早在前一天就吃光了,右腿上有道被弹片划开的伤口,每走一步都钻心地疼,他不得不靠在一棵枯树旁喘息,试图缓解一下疲惫的身体。 就在这个最脆弱的时刻,一个满脸络腮胡的土耳其士兵出现在他身后,这名敌军士兵身材高大魁梧,肩膀宽阔,腰间别着一把闪着寒光的长刀。 看到董明德筋疲力尽的样子,连枪都没来得及端起,他眼中闪过一丝狞笑,缓缓拔出了长刀。 这名土耳其士兵属于刚被打散的第1旅,尽管他们换装了美式装备,但在作战方式上依然保留着传统,尤其擅长使用长刀进行近身搏斗,此刻看到一个孤立无援的志愿军战士,他自认为捡到了便宜。 面对逼近的危险,董明德并没有慌乱,这个看似瘦弱的年轻人,其实有着远超常人的战斗经验。 16岁那年,他就加入了太行山的游击队,跟着老队员学会了各种徒手格斗技巧,参军后,他又在侦察连磨练了两年,积累了丰富的实战经验,虽然现在体力透支,但他知道如何用技巧弥补力量的不足。 长刀劈下的瞬间,董明德猛地向旁边翻滚,躲开了致命一击,土耳其士兵没料到对方还有如此敏捷的身手,愣了一下,等他转身再次挥刀,董明德已经起身,准确地抓住了他的手腕。 这是董明德当年在游击队学到的要领,手腕是人体力量传导的关键部位,只要控制住这里,再强壮的对手也会失去优势。 两人扭打在一起,董明德借势把对方带倒在雪地上,土耳其士兵松开长刀,试图用胳膊锁住董明德的脖子。 董明德早有预判,膝盖重重顶在对方腰眼上,趁着对方吃痛的瞬间,手肘猛击他的下颚,紧接着,他抓起地上的石头砸向对方手腕,彻底瓦解了敌人的反抗能力,最后,董明德夺过长刀,将其制服。 远处传来土耳其语的呼喊,应该是这名士兵的同伴,董明德迅速作出判断,押着俘虏躲进附近的山洞,出乎意料的是,洞里还有一名腿部受伤的志愿军通信员,董明德将俘虏绑在石柱上,又帮通信员包扎伤口。 很快,三名土耳其士兵出现在洞口附近,董明德运用在游击战中学到的战术,扔出石头制造声响,趁敌人分神之际开枪击倒一人。 随后冲进洞里的两名敌兵,一个被他踹倒后用枪托击昏,另一个被通信员用石头砸倒。 处理完这几名敌兵后,董明德从他们身上搜出了干粮和水壶,他背起受伤的通信员,押着那名最初俘获的土耳其士兵,艰难地往部队集结地行进,半小时后,他们遇到了前来接应的战友。 这次看似偶然的遭遇战,产生了意想不到的战果,被俘的土耳其士兵原来是个班长,从他口中获得了敌军残部集结点的情报,部队根据这一情报连夜发起攻击,又歼灭了两百多名敌军。 战后评功时,指导员询问董明德想要什么奖励,这位在生死关头表现出色的年轻军人,只是看了看腿上的伤口,笑着说能再发双棉鞋就行,这个简单的要求,折射出志愿军战士朴实无华的品格。 1956年,董明德退役返回山东老家务农,他将军功章和证书仔细收藏起来,从不向外人提起自己在朝鲜战场上的经历,直到多年后人们整理他的遗物,才发现这位普通农民曾经是一位战斗英雄。 这种低调内敛的作风,恰恰体现了那一代军人的精神风貌,他们不需要鲜花和掌声,只是默默完成使命,然后回归平凡生活。 董明德在瓦院地区的那场遭遇战,浓缩了志愿军战士在朝鲜战场上的战斗智慧,面对装备精良、体格强壮的对手,他们凭借坚强的意志、丰富的经验和灵活的战术,一次次创造了以弱胜强的奇迹。 这些故事不应该被遗忘,因为它们承载着一代人的牺牲与奉献,见证了那段艰苦卓绝的历史。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:烟台市政府门户网站——抗美援朝特等功臣董明德隐藏功名51年