[亿邦原创]在海外众筹平台Kickstarter上,它曾一个月狂揽300万美元,创下XR消费硬件品类历史第一的纪录;在各方鏖战的北美市场,它独自拿下52%的市场份额,悄然占据了半壁江山;在亚马逊这个线上零售的主阵地,它在十五个国家站点问鼎“智能眼镜”类目的销量榜首。

短短几年间,VITURE——这个在内地市场尚声名未彰的全球化品牌,就已经深入欧美市场的腹地,从一家初创公司成长为席卷全球智能眼镜赛道、风头无两的“超级黑马”。

VITURE的异军突起,不仅体现为消费者真金白银地“用钱包投票”,更体现在资本市场的密集押注之上:在近期VITURE完成的B轮融资中,斩获一亿美金的资金注入。

在XR硬件这个无数创业团队速生速死、兴亡更替的“炼金炉”里,如此大额的资本押注,无疑意味着市场对其技术潜力与商业化前景的高度认可——这家初创公司正在丈量XR硬件赛道究竟“高度”几许、“宽度”几何:

其既拥有重塑现实与虚拟世界交互方式的“高度”,足以承载最顶尖的技术与最狂放的想象;也具备渗透各类场景、各类需求的“宽度”,孕育着多元化的利基市场和转化潜力。

而这也恰与VITURE的中文名“行者无疆”暗相呼应:它既寓意着物理疆界在XR技术中的消弭,也昭示着公司在技术与商业化路径上蓦直前行的野心。

然而,光环之下,来自现实的拷问仍然有待解答。

在这条谷歌、苹果等巨头重兵布阵,无数先驱折戟沉沙的征途上,VITURE究竟凭借怎样的独特生存法则杀出重围?它的诞生,凝结了创始团队怎样的思路历程与对过往的反思?在“行者无疆”的视野里,XR赛道究竟具备怎样的“高度”与“宽度”,能够容纳多少商业可能性?

带着这些疑问,亿邦动力与VITURE创始人姜公略展开了一场深度对话,试图剖析这家明星公司从产品到战略的完整脉络。

01开启XR生涯:见证一条赛道“从无到有”

在AR眼镜发展的早期阶段,行业普遍面临“从无到有”的挑战:技术虽新颖,但缺乏成熟的市场、稳定的用户群体和可持续的商业模式。

GoogleGlass的尝试揭示了一个关键问题——即便技术可行,如果没有真正的刚需场景,产品也难以突破早期瓶颈。国内企业随后加入探索,也面临着ToB业务天花板低、商业回报有限的现实困境。

这一系列尝试不仅折射出行业发展的曲折路径,也为后来消费级AR市场的开拓提供了宝贵经验:创新需要反复试错,也必须找到能够支撑自我造血的市场切点。

亿邦动力:GoogleGlass被业内普遍认为是智能眼镜史上的“开山之作”,也是最早尝试走向大众市场的AR硬件项目之一。

作为该项目组的前成员,当时您的工作内容主要是什么?有哪些让您印象深刻的经历?

姜公略:那时我在谷歌负责软件设计和场景探索,几乎找遍了各种可能性,思考AR眼镜究竟能匹配怎样的软件、进入怎样的使用场景。

最初,谷歌选择了面向专业化场景的商业路径——将眼镜推向以医生、工程师为代表的专业用户。在这个定位下,虽然形成了一定的采购量,但其规模始终有限。当时的智能眼镜始终没有找到属于它的“刚需人群”,没能跨越从“有用”到“必需”的那道鸿沟。

我印象特别深的是,谷歌联合创始人谢尔盖·布林一开始对这款产品展现出极大的热情,几乎天天佩戴,俨然是项目最有力的代言人。然而,随着时间推移,连他自己也不再戴了。那个瞬间,团队里的人都明白了——当最核心的拥护者也不再使用,产品的命运其实已经注定。

而对我个人而言,这却是一次极为宝贵的“预演”。我清晰地看到,一个颠覆性产品的成熟,必须经历完整的成长阶段:从早期的懵懂探索,到中期的反复试错,再到最终的场景落地与价值验证。而VITURE的诞生,正是建立在许多先行者的经验教训之上的。

02克服产品形态的“顽疾”,锚定需求端的“富矿”

早期的AR眼镜产品充满实验性质。

其技术潜力虽大,却因产品形态、交互方式和生态兼容性等问题,始终难以真正进入消费市场。不过,这些“顽疾”虽然阻碍了行业发展,却也为后来者提供了前车之鉴。

而VITURE正是踏在先驱者的肩膀上,找到了新的解决方案。通过重新定义XR眼镜,突破了生态兼容和低效交互的难题,成功找到了C端需求中的“富矿”,开辟了新一代消费级AR市场的商业化路径。

亿邦动力:为什么在第一代智能眼镜创业潮中,大多数项目都没有成功?当时的产品形态或技术路径,究竟存在哪些致命的问题?

姜公略:第一代智能眼镜公司普遍面临一个致命问题:生态不兼容。当初,大多数手机机型都无法与其适配,不仅iPhone不行,安卓阵营里也只有极少数高端机型能够连接。换句话说,那时的智能眼镜几乎没有“用武之地”。

为了让设备能用,厂商都在另辟蹊径尝试打造一套全新的AR生态,但设备笨重、算力不足、售价过高且场景定位不清晰。

更深层的问题在于交互系统。早期AR设备大多直接使用Android操作系统。但Android天生是为触屏手机设计的,并不适合头戴式、低功耗设备。而且,交互逻辑也不兼容。

Android的核心是触控,而AR依赖手势、语音和头部追踪。厂商只能在系统外再封装一层“虚拟光标”或“手势识别”界面,结果进一步拉高了延迟和学习门槛。

兼容性差、外置硬件笨重、交互模式生硬——这些问题叠加,使得第一代AR眼镜始终停留在试验品阶段,无法真正进入C端市场。

亿邦动力:VITURE在产品设计上是如何突破早期AR眼镜“交互困难”这一顽疾的?具体做了哪些开创性的探索?

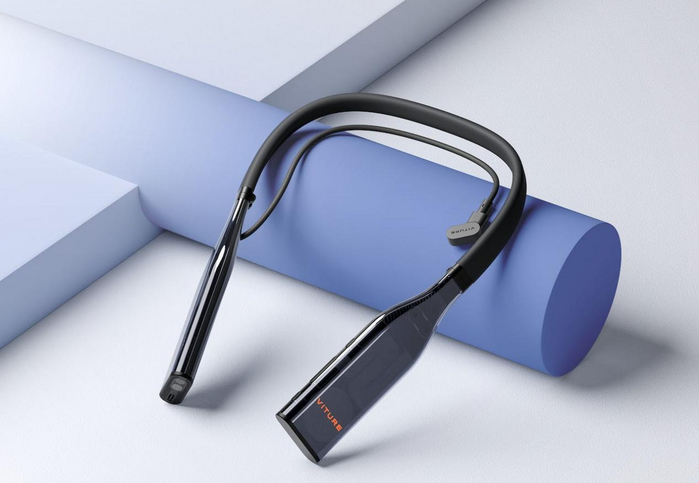

姜公略:针对早期AR产品“交互困难”的顽疾,我们的最大创新在于——它没有把AR眼镜当作一个独立的计算平台,而是将其定义为“现有设备的终端延伸”。

换句话说,VITURE并不试图让AR眼镜取代手机、主机或电脑,而是主动与它们融合,让用户能够用最熟悉的方式继续操作。

就像把AR眼镜当作一台“随身电视”,颈环则相当于一台AndroidTV,用户只需用手柄、键盘或手机操作即可,几乎没有学习门槛。而且以“第二屏”的思路嵌入现有生态,也克服了缺乏内容适配的问题。

这种“无学习成本”、“无需自建生态”的产品范式彻底改变了行业认知。VITURE是首个提出并实现这一模式的公司,并因此获得《时代》杂志年度最佳发明奖。此后,这种产品模式几乎成为了行业标配——一个新的行业范式由此诞生。

亿邦动力:目前,VITURE主要聚焦于数字娱乐领域,尤其在游戏场景中深耕。从您的判断来看,“聚焦游戏”是否是一条需要长期坚持的战略路线?

毕竟,也有人认为,如果能拓展更多应用场景和用户群体,企业的市场空间或许会更大。

姜公略:我认为必须聚焦。因为最终企业能否建立壁垒,取决于你在有限时间和资源内能否形成独特优势。

首先,正循环能力是壁垒。同样的资源,谁能更快、更高效地产生利润,谁就能获得更多弹药去投入下一阶段竞争,形成正向循环。

其次,品牌心智是另一种壁垒。当一个品牌能定义一类产品、代表一个场景,成为某个细分人群“无需思考的首选”,那才是真正的护城河。对于处在新兴赛道的创业公司而言,这尤为关键。

至于其他细分场景,我们暂时不会轻易扩展。不是因为不能做,而是因为那会分散注意力、削弱判断力、拖慢主航道的速度。

就像玩《星际争霸》,你要优先攻下“富矿”,而不是浪费兵力去抢“贫矿”。只有富矿打下来了,才有余力去清扫外围。聚焦,才能打穿。

03重估XR赛道:“高度”近乎无穷,“宽度”相对可观

在科技产业的叙事里,创业者习惯于仰望赛道的“高度”,憧憬着一个品类能长成多高的参天大树;也习惯于丈量赛道的“宽度”,揣测其中能容纳多少选手同场竞技。

而在VITURE创始人姜公略看来,XR赛道的“高度”近乎无穷——它生来就是一个承载着巨大张力的“矛盾体”:既要逼近人类视觉极限的交互带宽,又要挑战物理世界极致的轻薄与续航。这种内在的张力,构成了未来数十年持续创新的底层动力。

而它的“宽度”,则更趋向一个“百花齐放”的格局。XR眼镜不仅是功能性的硬件产品,更是个性与审美的表达。多样的场景与偏好,注定将滋养多个“赢家”共存。

亿邦动力:在您看来,XR硬件这个赛道,具有怎样的“高度”(技术上限和成长空间)和“宽度”(可容纳的竞争者数量和机会多寡)?

姜公略:一个品类的“高度”,其实是由它的本质所决定的。

就像动物能长多大、树能长多高,都受制于它的基因——电子产品亦然。

如果把手机、平板电脑、XR眼镜等电子消费品都看作“计算设备”,那么它们的极限高度取决于其计算形态本身所能承载的交互带宽和用户粘性。

以手机为例,它的形态与屏幕大小天然限定了交互带宽。即便再提高分辨率,体验的提升也十分有限——因为屏幕早已达到“视网膜级”,分辨率超出了人眼在常规使用距离下的分辨极限。

同样,由于交互带宽受限,手机性能的提升,对使用体验的提升是边际递减的。这就是为什么现在用户更新手机频度明显低于十年前,因为在多数场景下,三年前的手机在体验上已无显著差异。

而电脑、电视这类输出交互带宽更大的设备,因为不够随身,用户粘性也很低,且输入交互带宽低于手机,所以目前手机依然是用户最核心的计算设备。

而XR眼镜则与以往的电子消费品都大相径庭。

它是一种交互带宽极大、粘性又极高的产品。同时它也是电子消费品中最典型的“矛盾体”:一方面拥有几乎可以无限扩展的交互带宽,另一方面又必须保持轻便、可穿戴的形态。而正是这种天然的张力,构成了这个行业未来数十年可以持续“卷”下去的动力。

首先,它的交互带宽几乎没有上限,理论上可以接近人类视觉的极限。

人眼的双目视场超过200度,感知信息量巨大;可以说,作为“视觉延伸”的工具,XR眼镜在视觉体验上的提升空间是无限的。

其次,它可以无限减轻。轻量化本身就是竞争力——今天40克,明天就会有人做出30克,再往后可能是20克。每一次减重都能带来立竿见影的体验提升。而手机不同,轻几克用户几乎无感,甚至过薄反而影响握持打字。

第三,续航同样关键。续航与轻量化成反比,如何在不增加重量的前提下延长续航时间,是XR眼镜技术演进的另一条长坡厚雪之路。

因此,从赛道“高度”的角度看,XR眼镜仍处在冰山一角。其未来的成长空间,将远超我们的想象。

亿邦动力:另一方面,您认为XR眼镜这个赛道的“宽度”有多大?它能够容纳多家巨头共存,还是会走向赢者通吃、一家独大的终局?

姜公略:任何一个品类的演化,往往都要经历“从窄到宽,再从宽到窄”的过程。也就是说,行业初期从非共识到共识,百花齐放;而当市场逐渐成熟,进入淘汰赛阶段,则难免会出现集中与收缩。

不过,我认为XR眼镜的格局可能不会像智能手机那样高度集中,反而更接近汽车行业。

智能手机的形态几乎被定格,各品牌之间的差异越来越小。而汽车行业之所以能长期容纳众多品牌共存,是因为它不仅是功能性产品,更承载着场景价值与情绪价值。不同品牌在风格、定位与体验上各有特色——从越野到商务,从跑车到卡车,都有自己的用户群体。

XR眼镜也是如此。它的使用场景极为多样,产品形态也富于变化。作为可穿戴设备,它不仅满足功能需求,更是一种个性与精神的表达。正因如此,不同用户的性格、偏好和审美都会催生出各自的细分市场。

换句话说,XR眼镜的赛道宽度足以容纳多个“赢家”,而非一个统一标准下的终极霸主。

04均衡设计、“内生性”扩张、本地化策略

在竞争日益激烈的XR赛道,VITURE的崛起路径为我们提供了一个关于长期主义的深刻范本。其成功并非源于营销轰炸或价格血战,而是根植于一套清晰的核心逻辑:

在产品上追求“均衡设计”,将资源精准投入用户可感知的价值点,实现成本与创新的最优解;在增长上依靠“内生性扩张”,凭借过硬产品力驱动口碑传播,构筑坚实的品牌壁垒;在战略上深化“本地化策略”,敏锐洞察中美市场的生态差异,精准切入本土需求。

亿邦动力:在产品设计层面,贵司有怎样的方法论?如何平衡功能性与形态外观、技术与生产成本之间的矛盾?在“不惜工本、追求极致”和“平价普配、低端颠覆”两条产品路线上,VITURE更偏向于哪一侧?

姜公略:这里其实还是要做取舍的。

我们可以追求极致,但是一定要在用户可感知的价值上做文章,而非在不可见之处“雕花”。

如果一项改进无法被用户察觉,便不具备实际价值。我们注重成本与收益的合理配比——例如,当一项功能能够带来50美元的溢价,而成本仅增加20美元时,这样的投入才是有效的。

此外,我认为行业发展也存在阶段性的特征:早期以品质和体验为核心驱动力;中期往往陷入价格竞争;到了晚期,则需依靠差异化突破同质化困局。

而当前XR眼镜行业尚处早期,消费者对创新具备较高接受度和付费意愿,这恰恰为我们专注于功能创新与体验升级提供了良好契机,降低了“成本与创新”之间的冲突矛盾。

亿邦动力:数据显示,贵司在去年第四季度已占据北美AR眼镜市场52%的份额。对于一个仍处于成长阶段且奉行稳健策略的公司而言,这一成绩尤为惊人。在这个过程中,是否有一些策略或经验可以分享给我们参考?

姜公略:

市场还在早期阶段,我们并不会过度关注当下的市场份额,而聚焦未来的行业发展路径和产品迭代所带来的增量市场。

我们在市场推广上一直很克制,主要依靠的还是海外用户的口碑传播,这也是行业目前的阶段属性决定的。

归根结底,我认为所有创业者都需要直面一个底层逻辑的问题:我们为什么要做这件事?我们凭什么能做好?只要把这两个问题想清楚了,很多竞争难题自然而然就迎刃而解。

不过,从另一方面来看待这个问题,我认为VITURE发展的速度,恰恰说明XR硬件这个市场仍然处在早期阶段、且未来机会和潜力依然很大。

对于一个未来潜力巨大的市场而言,核心关注点是增量,而非存量。

亿邦动力:我们注意到,近期以来,VITURE也在积极开拓中国市场。相较于美国这个品牌发迹的“大本营”,贵司在中国市场看到了哪些新的机会?有哪些差异化的发展策略?

姜公略:中国市场独特的用户生态,其实正在重新定义泛智能眼镜品类。

首先,国内的主机游戏人群非常有限。主机玩家只有几百万,而全球主机用户已达3.32亿——尤其是欧美市场,不在同一个量级上。

但我们依然服务好国内的主机游戏用户和发烧友,随着市场的成熟,XR眼镜也会拓展到移动办公和观影人群。这两类用户在国内数量庞大,潜力十足。

VITURE的崛起之路,为喧嚣的XR赛道提供了一个难得的范本:真正的壁垒并非源于营销的声量,而是源于产品的范式创新与战略的极度聚焦。在姜公略为“行者无疆”谋划的蓝图里,XR硬件的征程仍然是长坡厚雪。