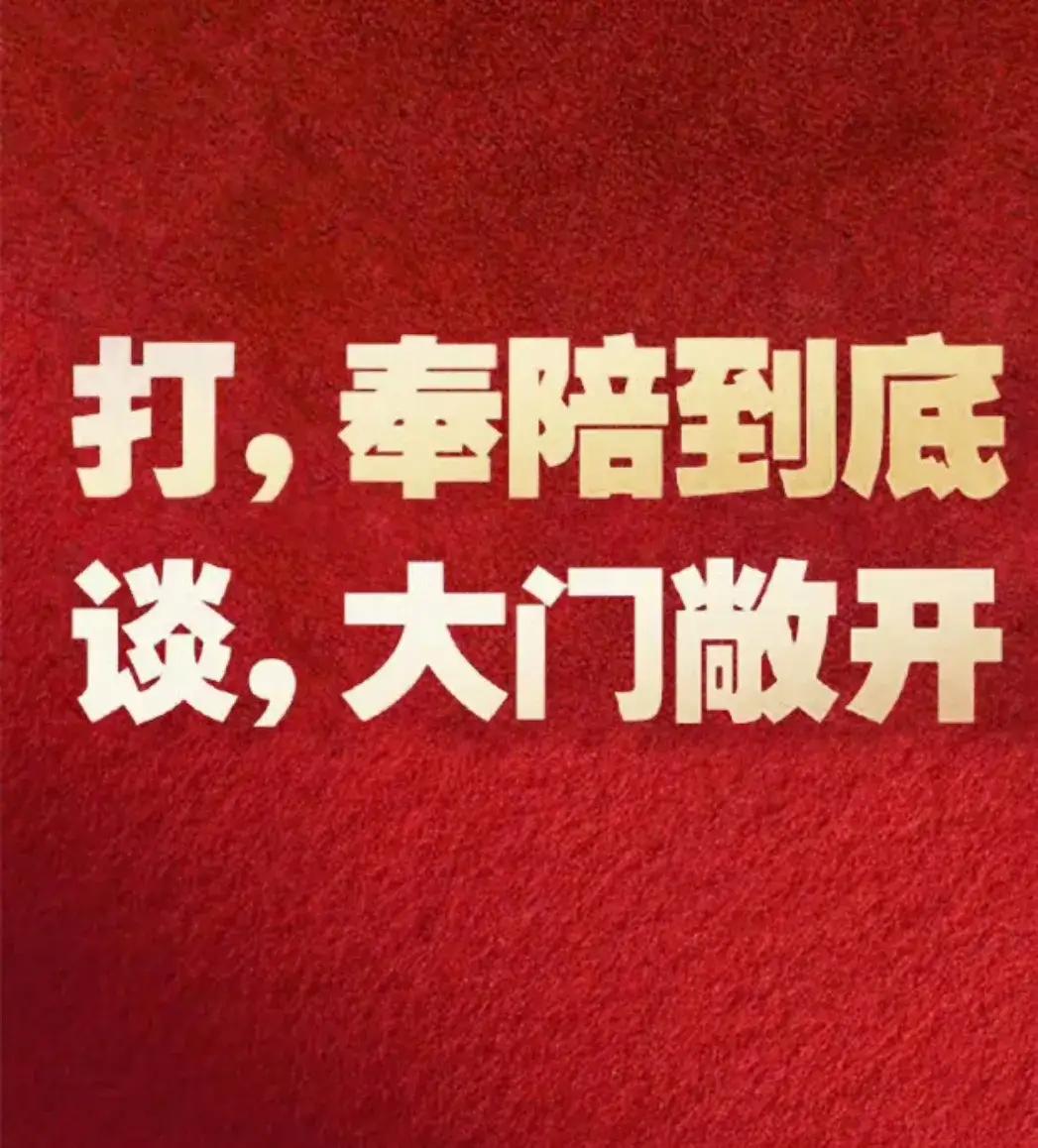

中国“十字立场”对美国的多重冲击与战略重塑 “打,奉陪到底;谈,大门敞开”这一“十字立场”,是中国在中美战略博弈升级背景下提出的精准表态。它既划清了不容逾越的战略底线,又保留了理性对话的沟通空间,以刚柔并济的特质对美国决策层、工商界和战略界形成了多层次、穿透性的心理与战略冲击,迫使美国重新审视其对华策略的逻辑基础与现实效能。 一、对美国决策层:打破“极限施压”的路径依赖 “极限施压”是美国处理国际博弈的惯性工具,核心是通过单边制裁、威胁升级迫使对手妥协。在对华博弈中,美国将其应用于经贸、科技领域,2025年6月将140家中国半导体企业列入实体清单,9月推出“关联公司规则”扩大管制,试图以技术封锁遏制中国产业升级,前提是假定中国会妥协。 中国“十字立场”的出现,从根本上动摇了这一前提。“奉陪到底”的明确表态,意味着中国已建立起对美制裁的反制韧性与应对体系。在经贸领域,面对美国高达145%的对华加征关税,中国实施对等反制,使美国90%以上的关税成本由自身承担,每个美国家庭年均开支增加近1300美元。在科技领域,针对美国的半导体管制,中国加速关键技术自主突破,推动人工智能等领域形成“垂直应用+开源生态”的发展优势,逐步降低外部技术依赖 。 这种韧性让美国直面制裁边际效用递减困境。“边打边谈”套路失效,持续制裁引发美通胀高企、债务加剧,80多国在联合国反对其单边行径。2025年美领导人释放降关税信号,表明决策层正脱离“极限施压”依赖,寻求新互动框架。 二、对美国工商界:加剧“脱钩断链”的利益焦虑 美国工商界高度依赖全球产业链与中国市场,“十字立场”中“奉陪到底”的反制承诺,精准击中其核心关切,引发“脱钩断链”焦虑。 焦虑源于中美产业竞争力差距与利益绑定深度:全球物流与造船领域,中国港口吞吐量占全球30%(美18%-19%),2025年前8月中国商船建造份额58.1%(美仅0.1%)。美国对中国船舶征重税,中国对等反制直接冲击美海事企业利润,迫使行业协会向政府施压。 更深刻的是“脱钩”颠覆美企生存逻辑。上海美国商会2025年报告显示,48%在华美企呼吁取消关税,多数选择深耕中国市场;福特、通用等车企2025年二季度因关税损失22.5亿美元,全年预计达70亿美元。同时,美对华“脱钩”推动中国技术自给,削弱美企全球优势,形成“制裁反噬”。中国“谈,大门敞开”的立场,为工商界推动政策转向提供依据。 三、对美国战略界:促成实力对比的认知觉醒 美国战略界对华认知的核心分歧,长期围绕“实力差距”与“竞争态势”展开。在“十字立场”提出前,部分观点仍固守“美国优势论”,将中国的战略回应视为“被动防御”。而“打,奉陪到底”的实践表现,推动美国战略界实现了从“单向压制”到“对等博弈”的认知转变。 这种认知觉醒源于中国反制手段的精准性与实力支撑的显性化。面对美国“长臂管辖”的霸权工具,中国在稀土领域引入“0.1%价值占比”门槛,以“以彼之道还施彼身”的方式构建反制体系,展现了对国际规则的灵活运用能力。在人工智能等战略新兴领域,中美呈现路径分野:美国聚焦通用大模型的“奇点突破”,但多数企业尚未实现盈利;中国则走“垂直应用+开源”路线,镁伽科技等企业已实现盈利并服务全球客户,形成差异化竞争优势 。 实力对比的变化更体现在全球治理话语权的消长上。美国推动“盟伴胁迫”遏制中国,要求盟友在技术合作中“选边站”,却引发新兴市场的普遍反感,不少国家转而加强与中国的合作。而中国通过主持联合国“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”会议等行动,凝聚了国际社会反对霸权的共识 。这种变化迫使美国战略界重新评估对华战略的成本收益:2025年相关研究显示,对华贸易战已导致美企损失1.7万亿美元市值,失去近25万个就业岗位,以往“低成本压制”的战略假设已彻底失效。 结语 中国“十字立场”的战略价值,不仅在于其传递的清晰信号,更在于其背后支撑的实力基础与战略智慧。它对美国的三重冲击,本质上是对单边霸权逻辑的否定,对“脱钩断链”风险的警示,以及对中美关系本质的再确认。 从美国的反应来看,决策层的策略调整、工商界的利益游说、战略界的认知更新,已形成推动对华政策务实化的合力。这印证了“十字立场”的有效性——它既守住了国家核心利益,又避免了对抗升级,为中美关系构建了“斗而不破、谈而有节”的互动框架。在百年变局加速演进的背景下,这种立场将继续塑造中美博弈的基本态势,推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。