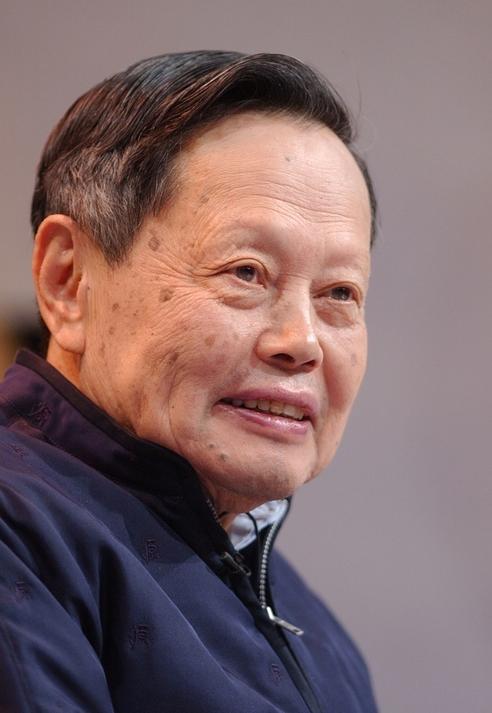

新中国成立以来,葬礼规格最高的科学家当属钱学森先生,当时第一排人员悉数到场。杨振宁先生作为中国二十世纪最伟大的科学家之一,同样配享此等礼遇! 从10月18日开始的七天里,清华大学高等研究院外总是显得格外肃穆,杨振宁先生的吊唁处每天早上九点到晚上九点,都有自发前来的师生和群众,带着崇敬的心情送别这位科学巨匠。 提到为国家做出巨大贡献的科学家,就不得不说葬礼规格堪称新中国科学家之最的钱学森先生。 当年钱老逝世时,那场隆重的葬礼至今让人印象深刻,国家重要领导人悉数出现在第一排,三军仪仗队为他抬棺,鲜红的党旗覆盖在遗体上,长安街两侧挤满了肃立的群众,所有人都在用最庄重的方式,送别这位把一生献给祖国的科学家。 很多人都听过钱学森先生的故事,24岁远赴美国留学的他,凭借过人的天赋很快在学术领域崭露头角,连他的导师冯・卡门一开始都自信满满地认为学生难以超越自己。 可没想到这个中国学生不仅追上了他的脚步,更成为了世界顶级的火箭专家,还参与了著名的“曼哈顿工程”,设计出美国第一个军用远程火箭。 正当所有人都以为他会在美国拥有光明前景时,1949年新中国成立的消息让他彻夜难眠,他当即告诉妻子,是时候回到祖国的怀抱了。 可美国当局怎么可能轻易放走这样一位顶尖人才? 海军部次长甚至恶狠狠地表示,钱学森一个人就抵得上五个师,宁可把他枪杀也绝不允许回国。 为了阻止他回国,移民局抄了他的家,还把他关在孤岛上整整14天,后来学校拿出大笔保释金才将他保释出来。 即便遭受这样的迫害,钱学森回国的决心也从未动摇,他想出了一个巧妙的办法,把求救信写在小小的香烟纸上,夹在寄给欧洲亲戚的家书中辗转送回国内。 周总理得知后立刻着手营救,在中美大使级会谈中,这张香烟纸成为了铁证,让美国代表无从辩驳。 1955年,历经五年磨难的钱学森终于踏上了归国之路。 1960年我国第一枚“东风一号”近程导弹发射成功,妻子看到新闻才明白,丈夫是在大西北的荒漠里,和科研人员一起风餐露宿搞试验。 之后的岁月里,他的每一次“失踪”都给祖国带来了振奋人心的好消息:1964年第一颗原子弹爆炸成功,1970年“东方红一号”卫星升空,中国的国防力量和航天事业在他的带领下实现了跨越式发展。 面对国家给予的巨额奖金,钱学森悉数捐出,帮助家境贫困的学生购买学习用具,他对金钱名利毫无贪图,心中只有祖国的强大。 而杨振宁先生的伟大,更多藏在那些看似深奥的物理公式里。 1957年,35岁的他成为首位获得诺贝尔科学奖的华人,和李政道提出的“宇称不守恒”理论,打破了物理学界多年的“铁律”。 后来的“杨-米尔斯规范场论”更是成为现代粒子物理的基石,没有这个理论,如今的量子计算、AI底层模型可能还停留在猜想阶段。 可他却因为长期留美被误解了几十年,有人质疑他在祖国最难的时候没有回来,却忽略了当时理论物理研究需要顶尖的科研资源和自由的学术氛围,就像让顶级厨师在茅草屋里做满汉全席,根本难以实现。 一直以来,总有人喜欢把杨振宁和钱学森放在一起比较,争论谁的贡献更大、谁更爱国。 其实这样的比较毫无意义,他们就像支撑国家发展的两条腿,缺一不可。 钱学森面对的是国家的生存问题,在外部军事威胁严峻的年代,他用导弹、卫星这些“大国重器”为祖国筑起了安全屏障,让中国不再被技术卡脖子。 杨振宁面对的是国家的长远发展问题,他在理论物理领域的突破拓展了人类的认知天花板,为未来的科技革新奠定了基础。 爱国从来不是只有一种方式,钱学森的伟大在于放弃优渥生活、扎根戈壁的奉献,杨振宁的伟大在于在最适合自己的环境里做出顶尖成就,再把知识和资源带回祖国。 今天的中国,既有“长征”火箭直冲云霄,也有量子计算机算力突破,这些成就的背后,既有像钱学森这样脚踏实地的工程实践者,也有像杨振宁这样仰望星空的理论研究者。 钱学森先生的高规格葬礼是对他一生奉献的肯定,而杨振宁先生凭借他的卓越贡献,同样值得这样的崇高礼遇。 他们的名字和事迹,终将永远铭刻在中国科技发展的史册上,成为激励后人不断前行的精神力量。

评论列表