大河报·豫视频记者刘广超通讯员张琳峥赵静

“走喽,去舞龙啦!”清脆的呼喊声划破村庄的宁静,村民们手持色彩斑斓的彩带龙,三五成群、熙熙攘攘地向一处聚拢。这样充满活力的场景,每天都在漯河市郾城区孟庙镇何庄村的青龙舞传习所与青龙文化合作社上演——它不仅是村民日常文化生活的真实缩影,更成为郾城区推动非遗保护与乡村振兴深度融合、以文化活力唤醒乡村发展动能的生动实践。

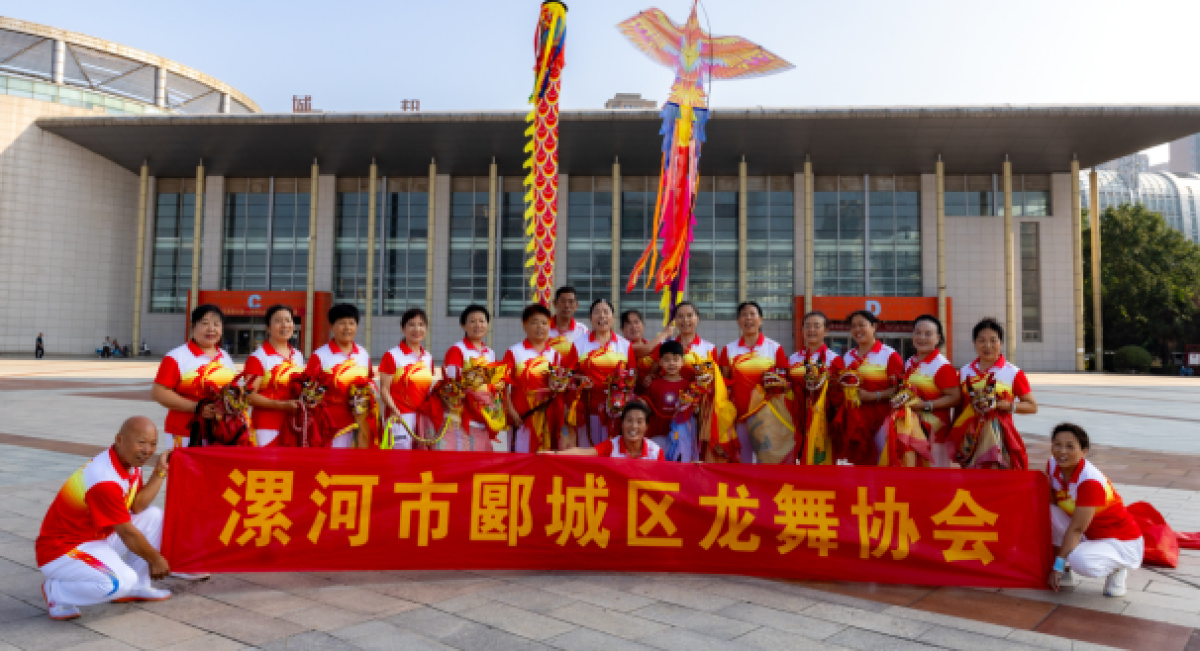

何庄青龙舞起源于清代光绪年间,由何发明、何同顺等村民发起成立龙灯会,最初用于传统节日祈福,后逐渐辐射周边地区。其表演需40余人协作,以“高、奇、险”的“三人摞桌”场景和“龙蛛斗”中正义战胜邪恶的故事内核闻名,十余套动作套路皆凝结着劳动人民的智慧与勇敢精神。2015年,何庄青龙舞被列为省级非物质文化遗产代表性项目;2019年,其传习场地获评市级非遗传习所;2021年,“漯河市郾城区龙舞协会”与“何庄青龙文化合作社”先后成立,后者更获评省、市级示范性文化合作社,何庄村也因此荣获“河南省特色文化村”称号,成为郾城区重要的文化名片。

为推动非遗活态传承,该区文化旅游局牵头启动“非遗进校园”工程,精准对接校园文化需求,打造分层化、特色化传承体系。项目首站将青龙舞引入漯河技师学院,组建“颍河龙”社团;针对学生群体特点,团队改良舞龙器材、拆解动作套路,以“故事化教学”融入价值观引导;同时组织专业力量编写《健身龙课间操(初级版)》《健身龙课间操(中级版)》及《健身龙比赛规则》,让非遗技艺从“舞台表演”走向“日常普及”。此外,区文化旅游局联合区文化馆非遗保护中心,定期派驻工作人员进校园指导,确保传承质量。截至目前,青龙舞已走进西南街小学、太行山小学、郾城小学、向阳小学及特殊教育学校等多所学校,惠及师生超千人;其中特殊教育学校学生在漯河首届非遗节上的青龙舞表演,更成为非遗“包容传承”的生动注脚。

在做好传承的同时,区文化旅游局积极引导非遗与产业发展深度融合,助力乡村经济振兴。团队指导第四代传承人何永钢,将传统青龙舞创新衍生为“健身龙”“彩带龙”等文创产品:相较于传统舞龙,健身龙采用短绳系龙头、烫金条纹布制龙身,规格可在4米至10米间灵活调节,能演绎上百种花样,有效突破传统表演的场景限制。在此基础上,当地支持成立“漯河龙博文化传播有限公司”,注册“颍河龙”商标,创新采用“公司+农户(家庭作坊)”模式组建“非遗手工坊”,构建起“生产-加工-销售”完整产业链。线下通过技艺培训带动产品销售,线上依托抖音直播、微信小程序拓展渠道,年销售额达240万元,形成“文化赋能产业、产业反哺文化”的可持续发展格局,推动何庄村成为集体富裕村。如今,在漯河红枫广场、会展中心等公共场所,清晨与傍晚的“健身龙”“彩带龙”展演已成为城市文明新风尚,绘就出民生幸福的鲜活图景。

文化兴则乡村兴,非遗活则产业活。何庄青龙舞的振兴实践,是郾城区文化旅游局践行“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”非遗工作方针的典型案例。漯河市郾城区文化旅游局相关负责人表示,下一步,将持续深化非遗保护与创新,推动更多非遗项目从“活起来”向“火起来”转变,以文化软实力激活乡村振兴内生动力,让千年文脉在新时代焕发出更强劲的生命力。