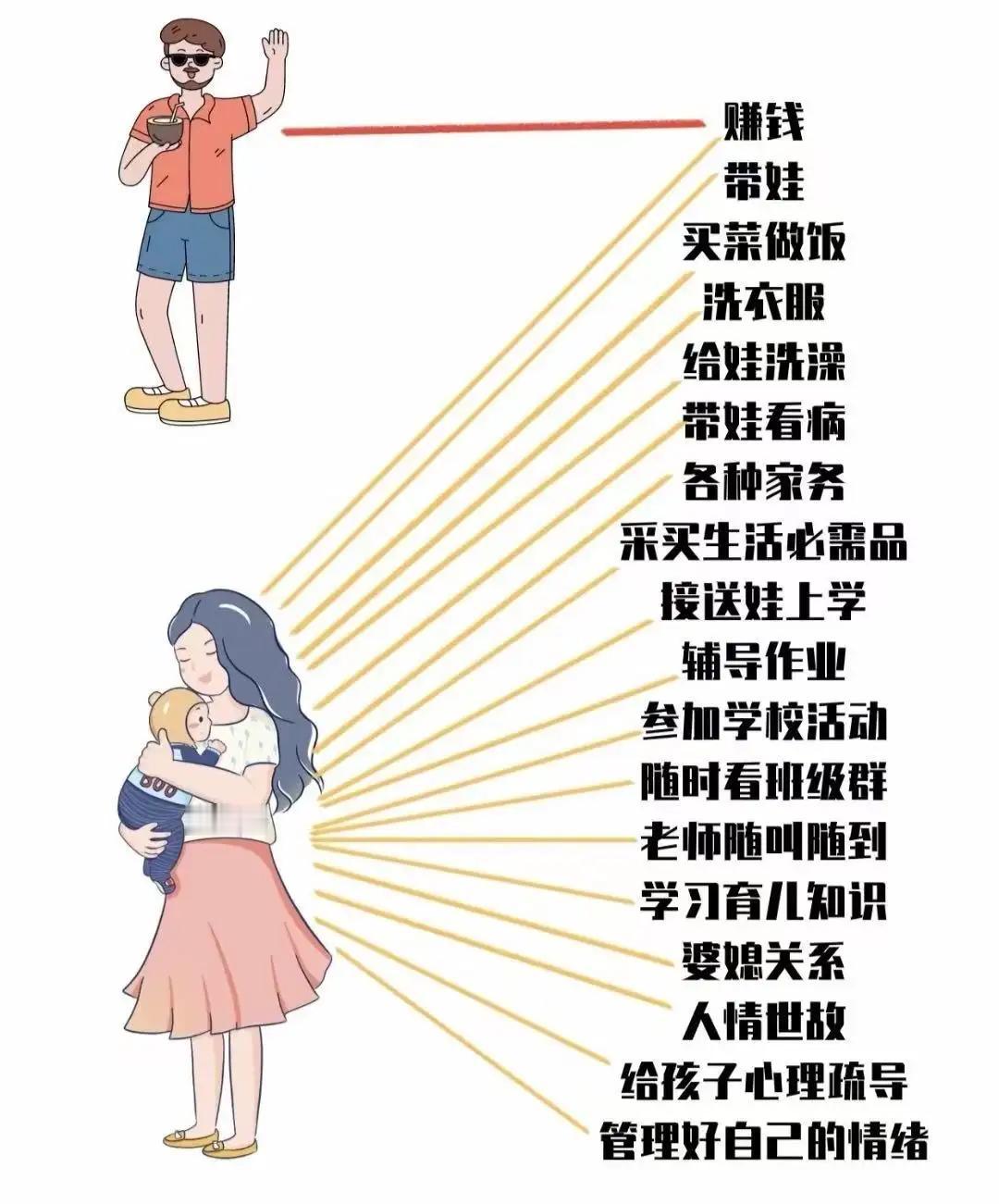

大家发现没有,对孩子来说,妈妈的话就是圣旨,爸爸的话那就是废纸! 大家发现没有,对孩子来说,妈妈的话就是圣旨,爸爸的话那就是废纸!这似乎成了许多家庭中的“潜规则”。为什么会出现这样的现象?难道是因为母亲在家庭中的“话语权”天然就更高吗?还是因为在潜移默化中,孩子们早已习惯了对母亲的“绝对服从”? 其实,这背后隐藏着我们对“权威”与“信任”的复杂心理。母亲往往被赋予“温柔、细心、耐心”的标签,她的话语仿佛带有一种“神圣不可侵犯”的力量。孩子们从小在母亲的呵护下成长,潜意识里将母亲的“话”视作“规则”,甚至超越了理性的判断。而父亲,或许因为工作繁忙、表达方式不同,或许在家庭中的“角色”被限制得更窄一些,导致孩子们对父亲的话语不那么“重视”。 然而,仔细想想,这其实是一面“镜子”,映照出我们家庭教育中的一些深层次问题。为什么孩子会如此“偏心”对待父母的指令?是不是因为我们在日常生活中无意中塑造了这种“权威差异”?又或者,是我们在潜移默化中,让孩子觉得,只有母亲的“话”才是真正的“金科玉律”,而父亲的“建议”则像是“废话”? 更令人深思的是,这种“偏心”背后,隐藏着我们对“权威”的误解。家庭本应是平等、互信、尊重的港湾,而不是一场“权力的游戏”。当孩子们把母亲的话视作“圣旨”,而忽略了父亲的声音,也许我们应该反思:我们是否在无形中,建立了一种“性别偏见”?是不是该让孩子们明白,家庭中的每个人都值得被尊重,每一句话都值得倾听? 其实,激发孩子的全面成长,关键在于我们自己。我们要做的,不是让“权威”变得更“强大”,而是让家庭成为一个真正平等、沟通顺畅的空间。让孩子学会尊重每一个“声音”,无论是母亲的温柔,还是父亲的理性。只有这样,孩子才能学会真正的“尊重与理解”,未来才能在多元的世界中,站得更稳、更自信。 所以,下次当你发现“孩子对妈妈的话如圣旨,对爸爸的话像废纸”时,不妨停下来想一想:我们是否在无意中,给了家庭中的某些角色过多的“特权”?我们是否应该用更多的理解和沟通,打破这种“偏见”?毕竟,一个健康、和谐的家庭,才是孩子成长的最坚实的后盾。 让我们从自己做起,重新审视家庭中的“话语权”,用平等与尊重,塑造一个温暖而有力量的成长环境。因为,真正的爱,是平等的对话,是彼此的理解和尊重。只有这样,孩子们才能在阳光下自由成长,而不是被“圣旨”绑架的“听话娃”妈妈一番话 妈妈经典说的话