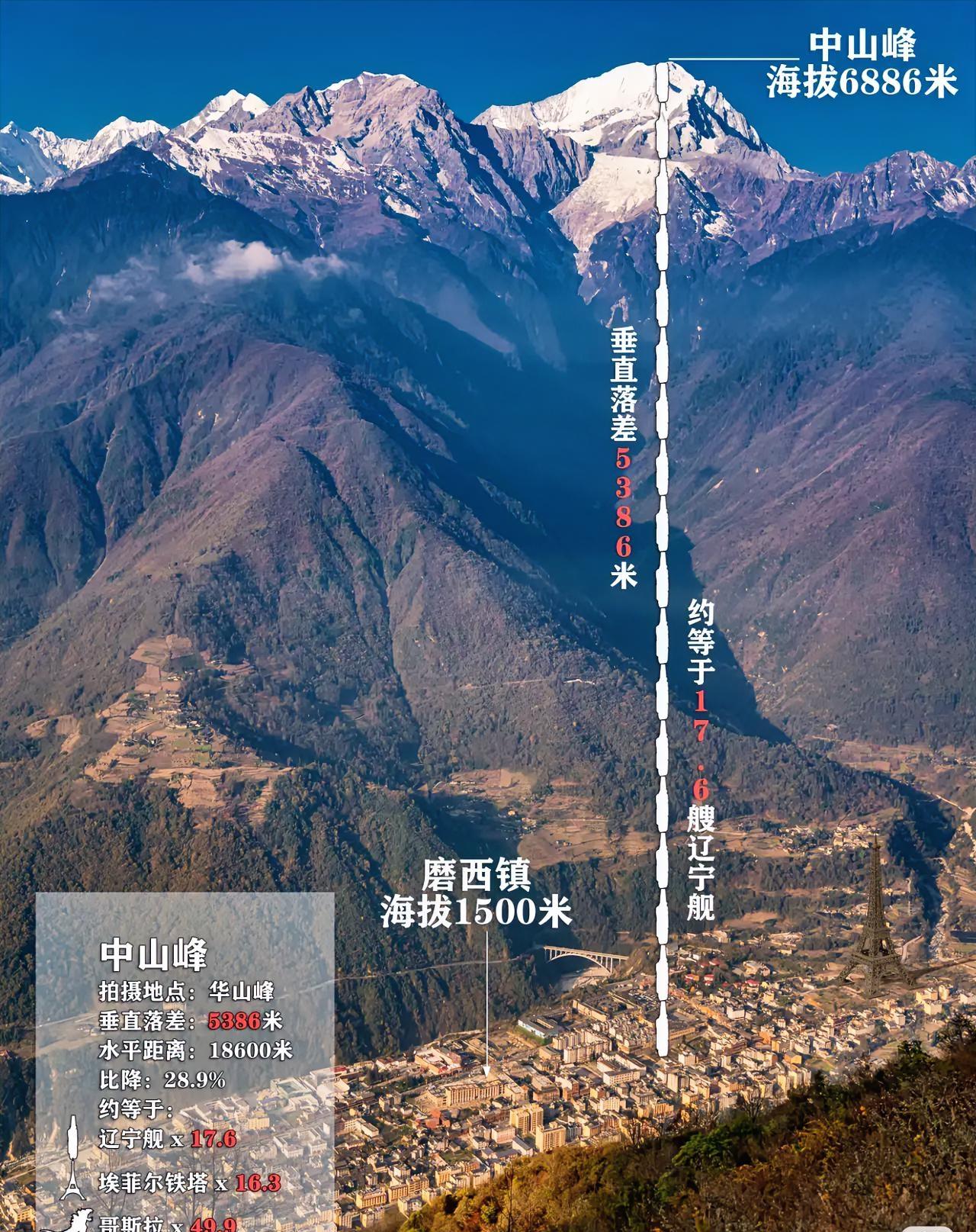

美国万万没想到,中国竟然在西藏秘密进行了一个耗资664亿、历时十余年的大型工程,中国竟在西藏这片不毛之地,建起了一座比三峡还高的“巨型充电宝”! 于青藏高原东缘的雅砻江流域,一座巍峨建筑拔地而起。其高达295米,气势恢宏,且项目耗资逾664亿,尽显工程之浩大、建设之不凡。它被生动地赞誉为“巨型充电宝”,然而“两河口水电站”的真正价值,绝非仅止于电力输送这一维度,其背后蕴含着更为深远且多元的意义。 它更像一个精密的三维充电桩,同时为三个关键领域——脆弱的高原生态、沉寂的区域经济和宏大的国家能源战略——注入了前所未有的动能。 传统观念中,大型水利工程常被视为对自然的强力干预,但两河口的设计哲学却旨在达成一种动态平衡。它最大的创新,是为脆弱的高原生态系统反向“充电”。 其一,它为河流的“生命电量”提供了保障。通过专门设立的生态流量保障系统,工程确保了下游河流常年拥有足够的水量,维持了生态系统的健康脉动。这一举措不仅是对自然的尊重,也成为化解印度等下游国家水资源疑虑的信任基石。 其二,它主动为水生生物多样性“充电”。工程配套建立了鱼类增殖放流站,每年向江中投放超过150万尾当地珍稀鱼苗,以实际行动弥补工程建设可能造成的生态扰动。 其三,它为土地注入了“新生电量”。施工中,表层的肥沃土壤被悉心剥离并单独保存,待工程结束后再精细回铺于坡面,并确保最终的植被恢复面积大于开发面积。 这种“反哺式”建设,将每年减少2130万吨二氧化碳排放的宏观目标,分解为对水、鱼、土的具体责任,实现了从微观到宏观的生态正向循环。 如果说生态充电是维系平衡,那么经济充电则是点燃引擎。两河口水电站扮演了区域经济“起搏器”的角色,其能量辐射远超电力本身,为当地社会注入了可持续发展的“造血”能力。 首先,它以“物理电量”打通了区域发展的经脉。伴随工程而生的,是近500公里的新建公路、32座宏伟桥梁和56条深邃隧道,这张交通网络彻底改变了甘孜藏区的闭塞面貌。 其次,它成为了地方财政的“长效电池”。在建设高峰期,项目不仅为甘孜州带来了约60亿元的税收,更为四川省贡献了超千亿的GDP增长。进入运营期后,每年超过6亿元的稳定税费,正源源不断地为当地公共服务和乡村振兴提供动力。 更深远的影响在于,它为当地社会注入了宝贵的“人力电量”。数以万计的就业岗位中,许多曾是当地的农牧民,他们通过参与工程建设,掌握了现代化的施工技能,实现了从传统生产者到现代产业工人的转变,获得了稳定的收入与长远发展的根基。 在全球能源变革的棋局中,两河口水电站则是一个定盘星式的“战略充电桩”。作为国家“西电东送”战略的关键一环,其110亿千瓦时的年发电量固然可观,但其真正的战略价值在于无与伦比的稳定性。 在风能、太阳能等新能源“看天吃饭”的间歇性弱点面前,两河口提供的稳定水电正是电网的“稳压器”和“压舱石”,保障了整个清洁能源体系的安全可靠。 它并非一座孤岛,而是作为总规模高达8000万千瓦(相当于四个三峡水电站)的水风光互补清洁能源基地的核心,扮演着“放大器”的角色,极大地巩固了中国在可再生能源领域的领导地位。 更重要的是,这个项目本身就是一个强有力的“示范器”。它所展现的兼顾经济、社会与环境效益的综合发展模式,正为巴西、印度等寻求发展路径的新兴国家提供一个区别于西方传统模式的“中国方案”,并吸引着能源需求巨大的东南亚国家前来合作。 综上所述,两河口水电站的价值,绝不能仅用发电量来衡量。它通过为生态、经济和战略三个维度同步“充电”,重新定义了“超级工程”的内涵,证明了宏大基建可以不是对自然的征服,而是与自然的共生;不是对资源的单向攫取,而是对一个区域未来的全面赋能。这,或许才是它作为中国新一代基础设施“代言人”的真正底气。 信源:新华网——走进雅砻江“超级充电宝”两河口水电站