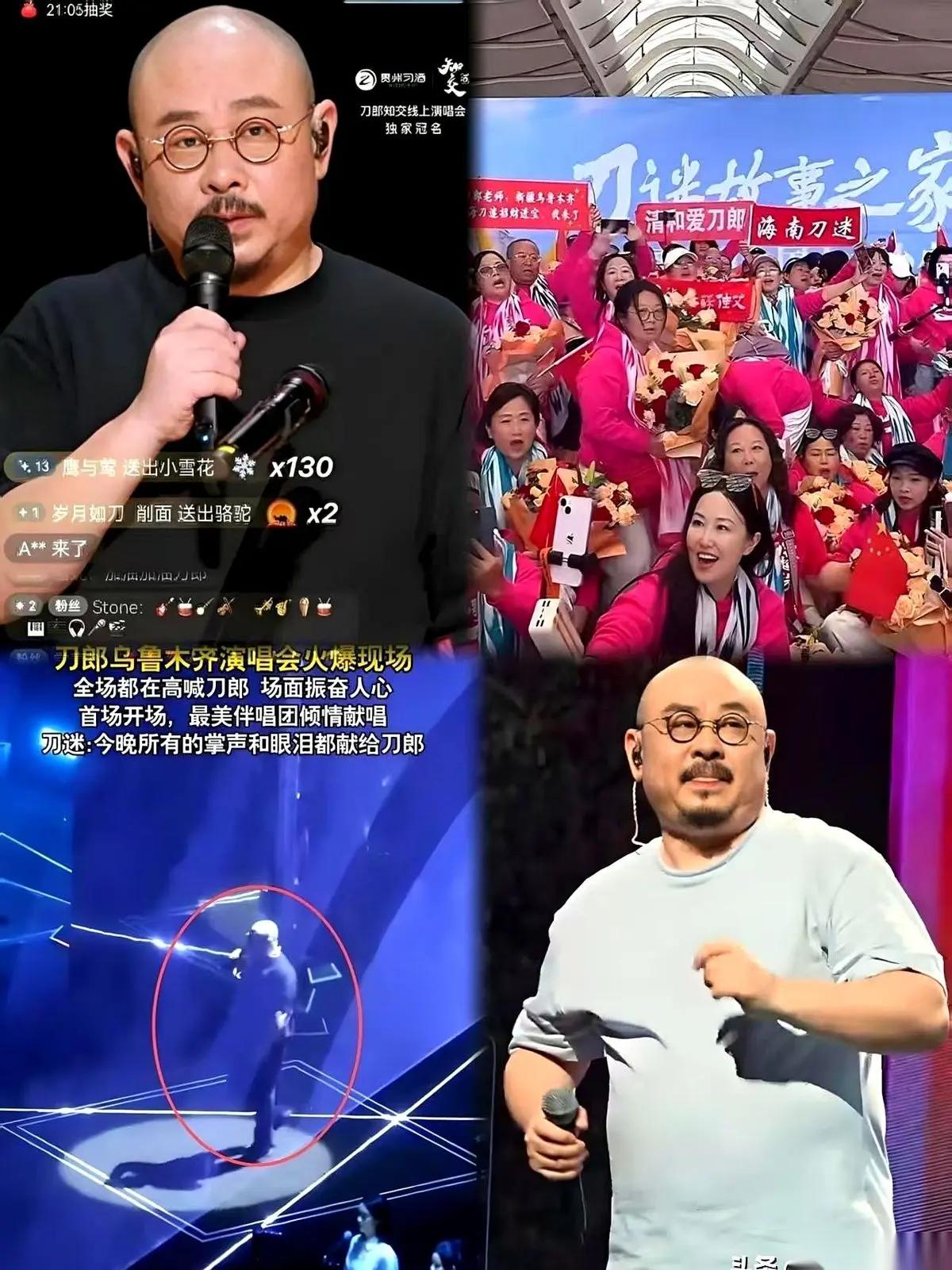

刀郎没和谁闹翻,是有人非要编故事。 2025年,他把当年那些火遍全国的歌——《2002年的第一场雪》《冲动的惩罚》——版权全收回来了。 不是打官司,不是撕破脸,就是正常走流程,官网公告清清楚楚。 没人喊冤,也没人起诉,只是商业上的重新安排。 可网上却吵翻了天,说他“翻脸不认人”,说他“把老兄弟全踢了”。 有人拍着大腿信了,说这才是“真性情”,才配得上“草根逆袭”的剧本。 可真相呢? 张硕,那个吹唢呐的,刀郎亲口说:“联系少了,各自忙,但谁也没说过谁不好。 ” 阿布都拉,当年巡演的鼓手,上央视说:“2019年我孩子结婚,刀哥托人捎了五万块,说别嫌少。 ” 王栋,二十年前拍他MV的导演,今年打电话过去,刀郎第一句是:“栋哥,你要是不嫌我新歌没人听,咱再干一回。 ” 这些话,不是发微博,不是写声明,是真人在镜头前说的,有视频,有平台,有时间戳。 可没人转。 没人当真。 因为“刀郎翻脸”比“刀郎念旧”更带劲。 流量不需要温情,它需要冲突。 自媒体不需要真相,它需要情绪。 北京互联网法院去年判了一起案子,一个公众号造谣“刀郎与合作者十宗罪”,赔了八万。 不是警告,是判决书盖了章——这是诽谤。 抖音上,一个月就删掉一万两千条编造他“被团队抛弃”的视频。 平台都看不下去了。 可评论区还在刷:“他现在红了,就看不起以前一起吃苦的人了。 ” 他们不是在评价一个人,是在用一个符号,满足自己对“成功者背叛底层”的想象。 刀郎没变。 变的是看他的眼睛。 他依然在唱山歌,依然在用最土的调子讲最真的事。 而有些人,宁愿相信一个被算法喂出来的谎言,也不愿听一句当事人亲口说的:我们没闹翻,只是各走各的路,但心里,还记着。 你信哪一个? 是那个被包装成“恩断义绝”的故事, 还是那个悄悄寄了五万块钱、还愿意再和老搭档干一场的男人?