三晋大地,文脉悠长,能源丰富。大同,这座兴于煤困于煤的千年古都,近年来以令人惊艳的新面貌走红全网,其出圈密码正是把握住了因地制宜的方法论,以文化为笔、文明为墨,绘就历史文化传承与现代文明建设共生共荣的城市特质,“大道之行”叫响“天下大同”。

以文化人:文明风尚扎根百姓生活

文明有时就在一言一行里,就在举手投足间。

记者随2025“文明中国”主题采访报道组到大同的第一站,是平城区新时代文明实践中心。实践中心依托古建筑改造而成,向群众免费开放,并常态化举办各类活动,通过阵地资源共享,最大程度地发挥宣讲理论政策、弘扬文明新风、丰富文化生活、开展志愿服务等功能。

“我们一直坚持错时、延时、全时服务,方便群众参与文明实践活动,在熏陶中增强文化自信、获得精神滋养,提升文明素质。”一名志愿者边整理活动物料边介绍。

实践中心的文明氛围不仅体现在“好人”事迹展示墙和文明宣传册的字里行间,更渗透在功能布局的每一处细节:初心讲堂、文明长廊、志愿服务站、道德模范展厅、国风非遗坊等。这种“阵地建在群众身边,服务送到群众心坎”的模式,是大同精神文明建设与民生需求深度结合的生动体现。

“过去,大同关外塞内的地理位置,形成了豪爽、粗放的风土人情。这些年,大同变了,大家说话不再大嗓门,不乱扔垃圾了,出门自觉礼让游客,社会矛盾也少了。文明‘在日用而不觉间’形成了习惯。”同行的大同电视台记者笑着补充道。

以文润城:凡人微光照亮城市底色

▲“中国好人”马淑芳接受采访。新华网发

文化是城市的灵魂,文明是城市的底色。

在“初心讲堂”门口,采访组见到了“中国好人”马淑芳。

“我在内蒙古长大,后来到大同工作生活,退休后开始做养老院。大同人实在,不拘小节,喜欢帮助人。”马淑芳一开口,就透着股爽朗劲儿。

2011年,马淑芳在照顾患病父亲的过程中,深感护理老人是门学问,需要专业技能和细致服务。经过多方努力,她组建了大同市第一家公建民营养老院——家怡养老院,坚持“真情服务、爱心护理、临终关怀”理念,十四年如一日,累计为3000多位失能半失能老人提供医疗和护理服务,为200多位老人提供临终关怀服务。大同市卫生学校也将该养老院作为实习基地,培养专业护理人才。

“文明不是口号,而是待人接物的态度和温度。希望通过我们的服务,让老年人老有所养、老有所乐。”马淑芳动情地说。

如今,大同市正聚力发展康养产业,“文旅+康养”已经成为大同的一张烫金名片。

以文惠民:文明实践赋能乡村振兴

▲采访组走进大同市云州区唐家堡村新时代文明实践站、“忘忧小镇”,黄花已成为农民的“致富花”。新华网发

文明既是历史创造的积累,也是现实创新的土壤。

驶入大同市云州区唐家堡村“忘忧小镇”,眼前是蓝天白云映照下的一片花海,灰墙黛瓦的仿古式民宿建筑,屋檐下、墙面上,黄花元素巧妙融入传统设计。

黄花是萱草的一种,又名母亲花、忘忧草,“忘忧小镇”得名于此。当地黄花栽种距今已有1600多年历史,富锌富硒火山岩土壤和独特的气候条件,造就了“大同黄花”色泽金黄、蕾长肉厚、营养丰富的一流品质。

近几年,村民们开始规模化种植黄花,研发生产黄花酱、黄花饮料、黄花面膜等系列产品,挖掘黄花的文化内涵,打造“大同黄花”品牌形象,想尽办法提升这朵“致富花”的附加值。

唐家堡村新时代文明实践站紧贴村民需求,把服务黄花产业发展作为文明实践活动的一项重要工作。每年以学习会、报告会、故事会等不同方式开展惠民政策宣讲,组织志愿服务队深入乡村地头,传授科学种植、田间管理、病虫害防治等技术,并参与义务采摘、文旅推广、产品深加工、电商销售培训。同时,实践站还持续举办“萱草文化书画艺术展”“小黄花大产业主题研学”等文明实践活动,以“文旅+农业+休闲”的品牌效应推动文明实践提质增效,帮助当地走出了一条文明实践赋能乡村振兴的新路子。

以文兴业:文明交融开创世界大同

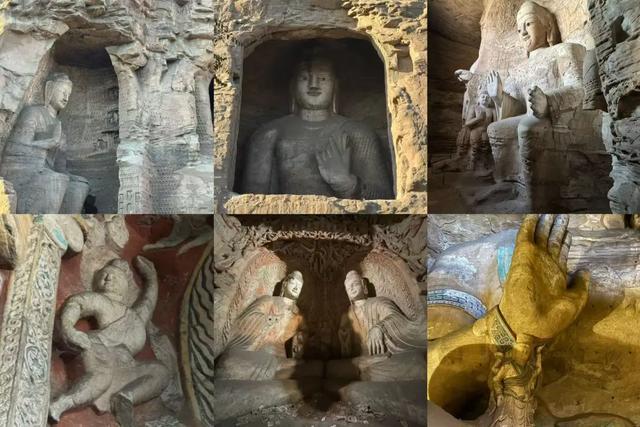

▲云冈石窟内的石刻造像。新华网发

文明的繁盛、人类的进步,都离不开文明的交流互鉴。

大同,城如其名,城市的文化血脉中镌刻着交往交流的基因。

云冈石窟,这座北魏时期开凿的皇家石窟,千年来以59000余尊佛像诉说着中华文明与世界其他文明的交融,恢宏的异域艺术风格深深吸引着每一位参观者,是东西方文化在丝绸古道上交流互鉴的光辉范例。

作为世界文化遗产,云冈石窟的保护令人瞩目。云冈研究院综合部副部长赵瑞春说:“这些年变化很大,首先酸雨减少了,其次粉尘污染基本看不到了。生态环境好了,有利于石窟保护,客流量也就越来越多。”

除此之外,景区还运用3D扫描技术建立数字档案,通过虚拟现实技术还原未开放洞窟,不断提高保护修复的科学化水平,让中外游客在“活”起来的文物中感受文化力量,让国之瑰宝绽放时代光华。

夜幕降临,大同古城墙下,一场行进情浸式旅游演艺《如梦大同》正在上演。演出打破了传统的表演和观影模式,观众跟随剧情穿梭于不同空间,时而置身北魏平城的繁华街市,时而感受乱世中的生死离别。如梦(大同)文化旅游有限公司负责人张珑介绍:“这是一个双向奔赴的剧场,观众既是看客也是参与者。”

自2025年5月首演以来,《如梦大同》场场爆满。“文旅+演艺”的联动效应带动古城游客量同比增长18.72%,周边民宿入住率提升40%,“北魏风情街”夜市日均营业额逾50万元。

游客王女士说:“在这里,我感受到了文明交融的魅力和活力,读懂了世界大同的文化底蕴。”

审核:邓琳监制:杨刚