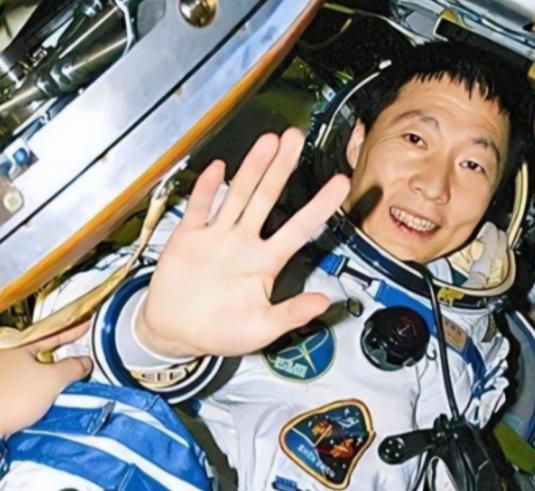

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹,可以说杨利伟的那次升空已经从鬼门关里走了一遭。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 杨利伟,这个名字在中国航天史上刻下了深深的烙印,2003年10月15日,神舟五号飞船成功升空,他成为了中国的第一位航天员。 这一历史性时刻,标志着中国在载人航天的领域迈出了至关重要的一步。 但大家可能不知道的是,这一飞可不简单,杨利伟经历了诸多惊心动魄的时刻,甚至一度面临生死考验。 更让人惊讶的是,他虽然已经实现了中国“太空梦”的第一步,却再也没有踏上过那片无边的苍穹。 从神舟五号升空的那一刻开始,杨利伟的人生就发生了翻天覆地的变化。 飞船升空后,他只用了短短几秒钟就感受到了异常的剧烈震动,“那一瞬间,我感觉五脏六腑都要被震碎了。”他曾经回忆说,整个飞行过程就像被丢进洗衣机里,疯狂地翻转着,身体几乎要崩溃。 那26秒的剧烈共振,简直是生死一瞬,所有的仪器数据都显示出了异常,指挥中心的工作人员也几乎快要急疯了。 幸运的是,杨利伟咬牙坚持下来,尽管麦克风被震破,嘴角流出了鲜血,但他还是顺利度过了这一关。 然而,那次飞行的考验远不止此,杨利伟在太空中不仅要面对失重环境,还得和心里的恐惧斗争。 在进入轨道后的某一时刻,飞船突然发出了奇怪的“咚咚”声,像是有人在外面敲窗户。 他当时吓了一跳,马上检查了舱内的所有设备,但什么问题都没有发现。 直到飞船完成使命,返回地球后,科学家才解释,这个声音是飞船金属外壳在太空极端温差下热胀冷缩引起的应力变形声。 那时候,杨利伟根本不知道这背后的真相,他只能在无声的太空中独自承受着这份无法解开的谜团,恐惧和不安在他的心头不断蔓延。 然而,这只是他面临的另一个“惊魂一刻”,飞船返回地球时,问题再度出现。 当飞船高速冲入大气层时,外层的防热涂层开始剥落,碎片不断撞击舱体,发出“噼里啪啦”的声音。杨利伟看着右侧舷窗出现了裂纹,那一瞬间,他的心几乎停止跳动。 幸运的是,裂纹只是外层涂层的问题,内层玻璃完好无损。 尽管如此,面对着这一切,他还是没有放松警惕,紧紧抓住扶手,心里已经做好了最坏的打算。 最终,飞船顺利着陆,杨利伟也平安回到了地球。 回到地球后,杨利伟被从舱内救出时,身上依然带着“太空的痕迹”。 除了身体的不适,还有长时间失重带来的种种不良反应,虽然他逐渐恢复了健康,但医生和专家都清楚,杨利伟已经无法再承受第二次的太空之旅。 毕竟,太空的环境对于人体的考验极其严苛,他的身体已经不适合再次经历那种极限挑战。 从那时起,杨利伟的角色发生了巨大的变化,他不再是那个翱翔天际的英雄航天员,而是中国航天事业的“领路人”。 他将自己在神舟五号飞行过程中遇到的种种困难和经验,毫无保留地传授给了后来的航天员们,帮助他们避开那些潜在的风险。 在他的指导下,航天员们在训练中不仅学会了如何操作飞船,还学会了如何应对极端环境下的心理压力。 就比如那次神舟五号飞行中的剧烈共振,正是根据杨利伟的回忆,航天团队才改进了火箭设计,后续的神舟六号和神舟七号飞行再也没有出现过类似问题。 杨利伟自己也一直深知,能够成为中国第一个飞上太空的人,他的成就感并不来自于那一刻的荣耀,而是在之后的岁月中,能为中国航天事业贡献更多的智慧和经验。 就像他自己所说的,飞行一两次并不能改变什么,而是让更多的人去飞行,才是最值得追求的目标。 于是,他把更多的精力投入到航天员的选拔和训练中,帮助那些有潜力的年轻人走向太空,成就他们的航天梦。 即便他再也没有登上过太空,杨利伟依旧是中国航天事业最闪亮的名字之一。 他用自己的经历为后来的航天员铺平了道路,带着无数的初心和梦想,继续为中国的航天事业贡献着自己的力量。 无论时间如何流转,他的名字永远会与中国载人航天紧密相连,成为那段历史不可或缺的一部分。 对此大家怎么看?欢迎在评论区里分享。