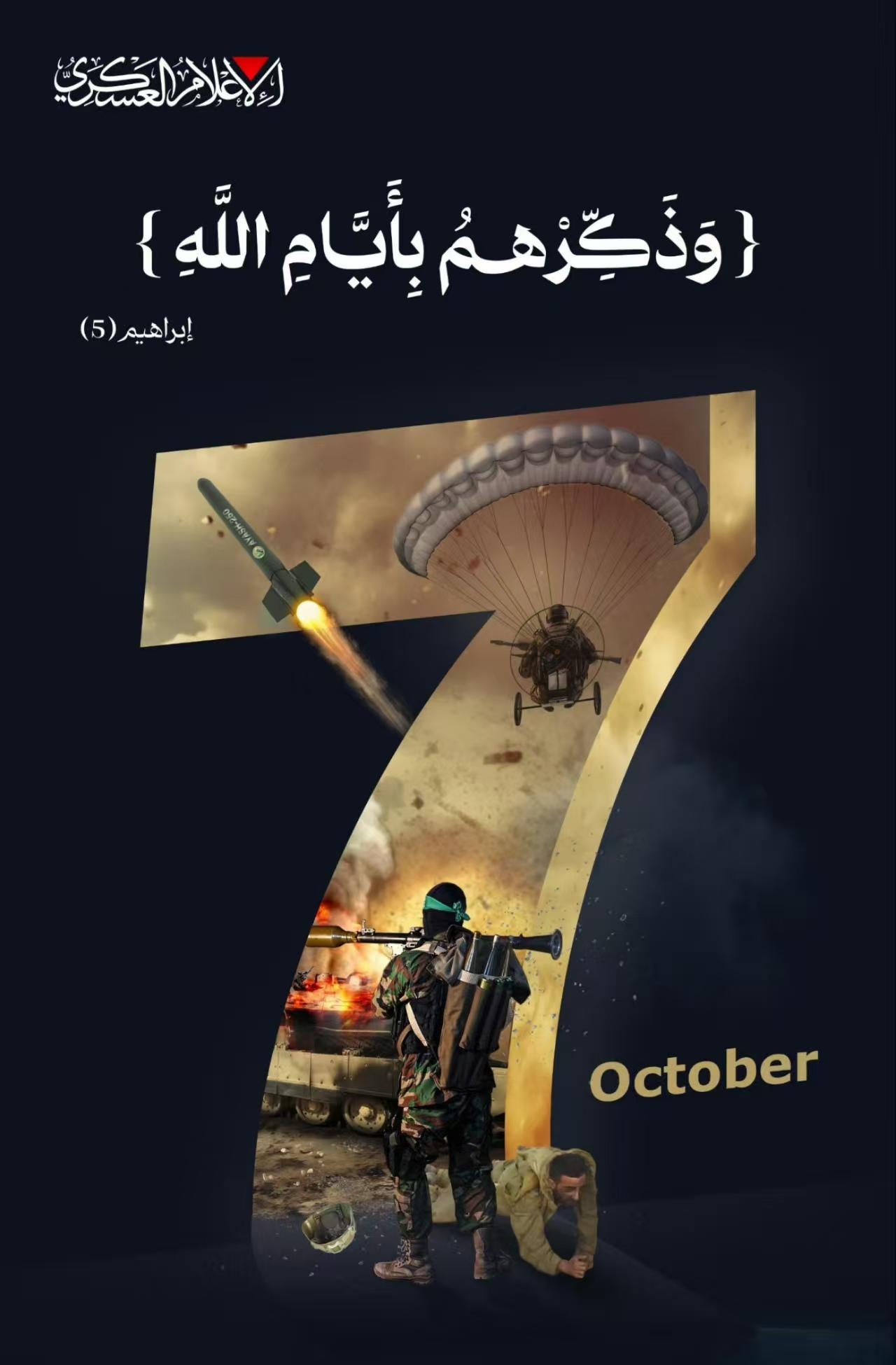

两年前的这一天,哈马斯发动“阿克萨洪水行动”,以色列与加沙陷入战争,两年后,废墟未清、伤亡超二十万,中东格局被彻底改写,新的联盟与冲突正在重新洗牌。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 地中海的风依旧带着盐味,从加沙的废墟一路吹到特拉维夫,两年过去,世界似乎已经习惯了在新闻里看到爆炸声,可10月7日这一天,还是让人心头一紧——“阿克萨洪水行动”整整两年了。 那场突如其来的袭击,从黎明的火光开始,改变的不仅是地图上的几条线,更是数千万人的命运。 没人料到,哈马斯那天能突破以色列的铁墙,连他们自己都没想到能走这么远。 当时的指挥官辛瓦尔几乎是赌上了整个组织的命运,瞒着部分高层发动袭击——那是一场典型的“以命换名”的行动。 短短数小时内,世界目光全投向加沙,哈马斯成了阿拉伯街头的英雄,旗帜、口号、甚至T恤都在庆祝“逆袭”,然而风头过后,现实冷得像夜里的沙漠。 如今再看,那是一场“赢了面子,输了底子”的豪赌,哈马斯的战线被炸成碎片,地下通道塌了,指挥系统几乎瘫痪。 辛瓦尔死在前线,他的名字成了民间的传说,却也标志着一个时代的结束。 以色列的反击毫不留情,从加沙到卡塔尔,连停火谈判的会场都被波及。 剩下的高层像是被风吹散的棋子——有人逃到多哈,有人藏在贝鲁特,组织没垮,但“能打的”那批人几乎没剩几位。 新兵上战场时,手里的火箭弹都还没来得及校准。 哈马斯还活着,靠的不是枪,而是信仰和筹码,加沙的孩子仍喊着辛瓦尔的名字,手里拿着从废墟里捡的绿色布条。 组织用二十多名人质作为谈判筹码,哪怕知道对方桌下藏着刀,也得咬牙谈。 美国前总统特朗普的“二十点计划”听起来冠冕堂皇,实则充满陷阱——“去军事化”、“交出武装”之类的条件,谁都明白那意味着什么。 可没办法,哈马斯必须活下去,不然连坐上谈判桌的资格都没有。 而在废墟下的普通人,日子更像是没有终点的流放,联合国的数字冷冰冰:两年里六万七千人丧生,一百九十万人成了流民,半数孩子没上过一天学。 有人说,加沙的夜晚再也没有完全的黑,因为爆炸的火光总会照亮天边。 物价飙升到荒谬——十升水要九美元,连野草都成了“蔬菜汤”的主料。 医院的医生用手机灯照明,为伤员截肢时麻药不足,只能让病人咬着毛巾。 可是,人类的顽强总是让人心酸又敬佩,废墟上有人搭了临时学校,用破木板当黑板,地下室成了手术室,志愿者在帐篷旁种起番茄。 法国、英国、挪威相继承认巴勒斯坦国,国际舆论开始倒向“两个国家共存”的方案,悲剧居然成了推动世界反思的催化剂。 而在更高层的棋盘上,局势翻得比沙尘暴还快,以色列的强硬让自己陷入孤立,内塔尼亚胡政府一意孤行,连盟友都看不下去。 欧盟开始讨论制裁,阿拉伯国家不再沉默,沙特暂停与以色列的建交谈判,埃及悄悄收紧物资通道,伊朗也开始学聪明,不再公开出头。 真主党在黎巴嫩南部“打打停停”,像在试探底线,既不退也不冲,这场看似混乱的局面,其实是一种新的平衡。 美国的角色更是尴尬,两年前还在高喊“保护盟友”,如今在关键时刻连防空系统都没启动。 阿拉伯国家心里清楚:靠美国的安全承诺,就像指望沙漠下雨。 于是新的合作开始出现——沙特和伊朗重新握手,埃及和土耳其修复关系,巴基斯坦甚至与沙特签下共同防御协议,中东的版图没换,但势力的天平正在倾斜。 在这样的大背景下,老话被重新提起,有人引用以色列前防长达扬在1967年的那句话:“当阿拉伯人承认以色列的存在,和平就会到来。”六十年后再看,和平的定义早已变了。 现在的人们不再奢望“理解”,只求“喘口气”,以色列想要安全感,哈马斯想要活路,而加沙的母亲只希望孩子能睡个整夜。 也许,这就是命运最残酷的讽刺,战争教人什么?不是胜利,而是疲惫。 两年的血与火,把中东从迷梦里打醒:再也没有谁能“赢得彻底”。 以色列削弱了敌人,却也失去了世界的信任,哈马斯守住了信仰,却丢掉了家园,而加沙的孩子在瓦砾中长大,对和平的想象,早已模糊成一个空白。 但故事还没到终点,越来越多国家承认巴勒斯坦国,“两国方案”又被摆上桌面。 哈马斯开始松口谈判,以色列也不得不放下“消灭一切”的口号。 或许,这一切并不是善意,而是疲惫让他们懂得——继续打下去,没人能全身而退。 历史可能会忘记那些轰炸的具体日期,却会记住这一代人,在废墟中仍然选择活下去。 对此大家有什么看法吗?欢迎在评论区里讨论。