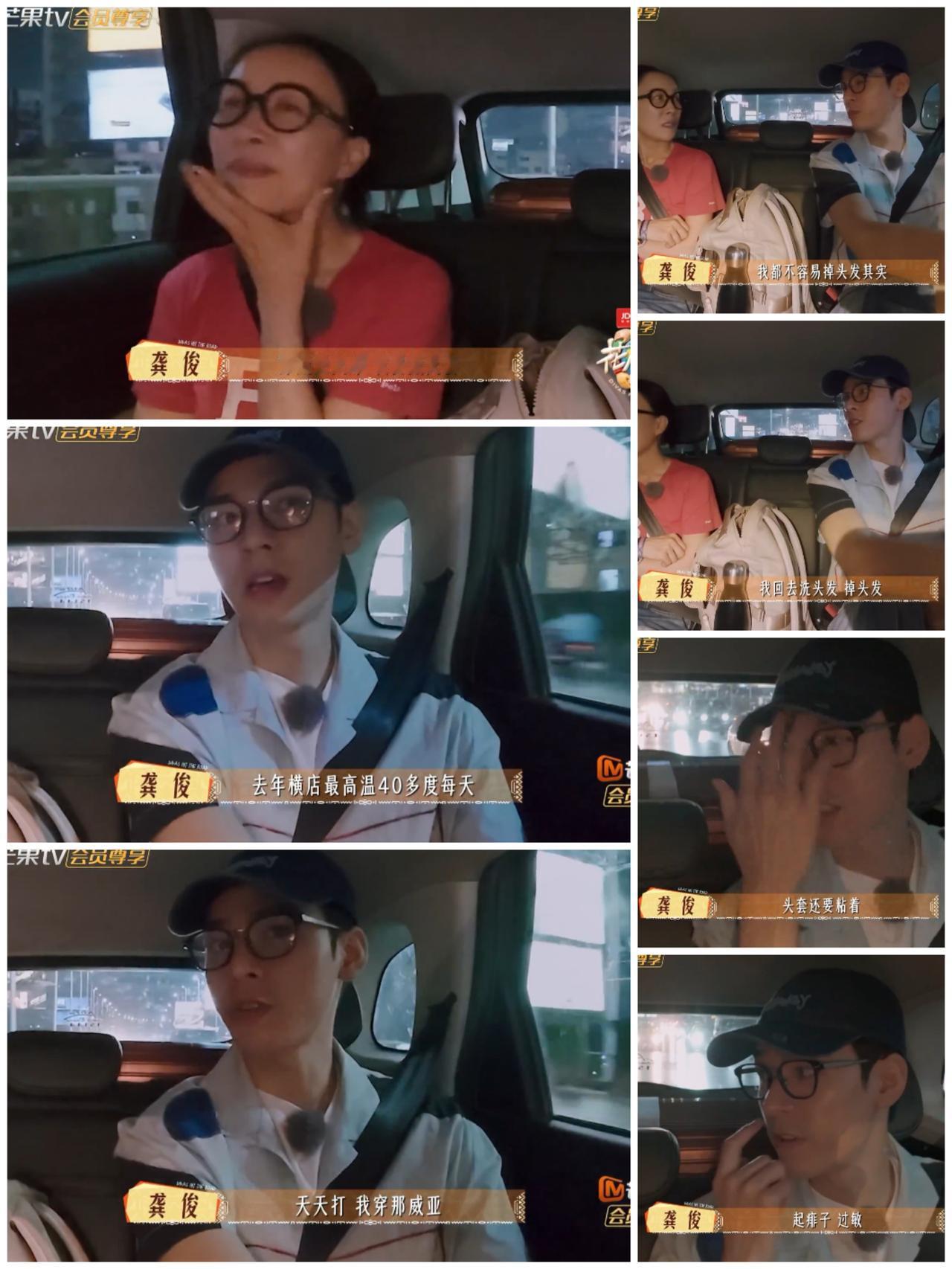

演员史可说:“当年,我在瑞士生下大儿子,我的洋婆婆就只来看了我一次,还前呼后拥的牵着几条大狗,告诉我,我没义务帮我的孩子再带孩子,溜达了一圈,完了就走了。” 上世纪九十年代末,演员史可结束了一段感情,踏上了一场散心之旅。 在蔚蓝的地中海上,一艘豪华游轮缓缓航行,甲板上,海风轻拂,一位身材高大、眼神诚恳的瑞士男人注意到了这位气质独特的东方女性。他叫克里斯蒂安,一位成功的瑞士企业家。 他没有犹豫,主动上前搭讪,交谈中,这位西方商人被史可的直爽与魅力深深吸引,一见钟情。 克里斯蒂安回到瑞士后,对史可念念不忘,他展开了热烈甚至有些“笨拙”的追求,为了证明自己的真心,这个原本对中国一无所知的瑞士男人,开始埋头学习中文,一字一句地钻研中国文化。 他的诚意跨越了千山万水,打动了史可的心,缘分来得迅猛而真切,相识仅仅几个月后,两人便在北京举行了婚礼,开启了这段跨越东西方的婚姻生活,第二年,他们的爱情结晶大儿子,降临人世,一切看似美满,然而,真正的文化冲击,正随着新生儿的啼哭,悄然来临。 在瑞士安静的家中,产后虚弱的史可,内心或许正勾勒着一幅熟悉的画面,婆婆闻讯赶来,嘘寒问暖,忙前忙后地帮忙照料新生儿。这在中国,几乎是天经地义的场景,但是,她等来的,却是一次让她终生难忘的访问。 婆婆终于来了。阵仗却出乎所有人的意料,她不是独自一人,而是“前呼后拥”地牵着几条威风凛凛的大狗。 短暂的寒暄,气氛友好却直接。婆婆没有拐弯抹角,坐下后便清晰地向史可声明,按照他们的观念,老人并没有帮助子女带孩子的义务,她有自己的生活。 婆婆停留了不过十几分钟,像完成了一次必要的告知,随后便带着她的狗们“溜达了一圈,完了就走了”,偌大的房子里,瞬间只剩下初为人母的史可和襁褓中的婴儿。 史可坦言,她当时非常羡慕国内有家人帮手的朋友,那种产后被亲人包围支持的热闹与安心,是她遥不可及的,但性格坚韧的她,并未抱怨或消沉。 在日常生活中,磨合无处不在,比如称呼,在中国,对长辈恭敬的称谓是礼节,但在西方,直呼其名反而显得亲切自然,这让史可最初很不习惯,在育儿上,史可更倾向于中国式的“不能输在起跑线”,希望孩子多学知识。 而丈夫克里斯蒂安则坚信快乐童年更重要,应该多玩耍,争吵难免,有时甚至会因为中英文表达的逻辑差异而火上浇油。 但幸运的是,史可的丈夫克里斯蒂安,始终是她最坚实的依靠,在史可坐月子期间,这位瑞士丈夫展现出了极大的体贴与担当,他亲自照顾妻儿,用行动弥补了长辈支持的缺失。他同样尊重并支持史可的事业,当她渴望重返舞台时,克里斯蒂安给予全力支持。 在日常生活中,他细心安排家务,让家庭出行变得省心,他们的婚姻,并非没有分歧,但核心是相互的体谅与包容,在育儿分歧上,他们最终学会了各退一步,寻找中西合璧的平衡点,共同陪伴孩子成长。 子女成年后,两代人之间保持着强烈的界限感。父母视享受自己的晚年生活——旅行、发展爱好、陪伴自己的伴侣或宠物,为理所当然的权利,而非义务。这种观念下,亲情纽带依然存在,但表现形式是尊重与放手,而非捆绑与牺牲。 反观中国的家庭模式,婆婆帮忙带孙子几成“标配”,这其中充满了温情的支持,但也常常伴随着婆媳矛盾、育儿观念冲突,甚至让老一辈牺牲自我,陷入“道德绑架”的困境。 如今,史可的婚姻已经幸福走过了二十多个年头,孩子们也成长得懂事乐观。 中西方的家庭观念各有优劣,西方的独立可能伴随孤独,中国的亲密可能失却界限。 关键在于,家庭成员之间是否能够相互尊重彼此的选择,并能为自己的选择独立负责。最终,家庭幸福的真谛,或许就在于坦然面对差异,用爱和智慧去化解冲突。