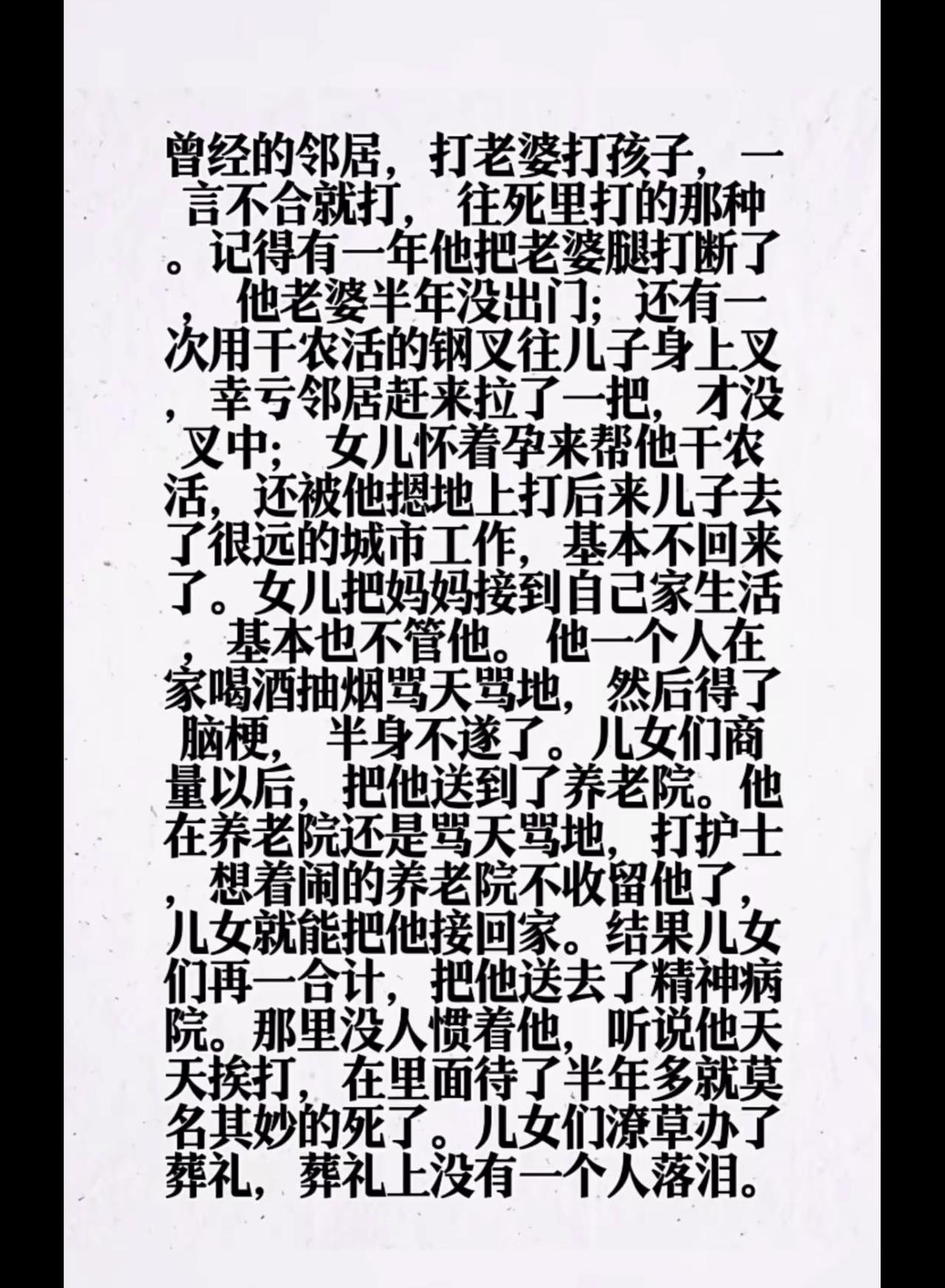

诗人赵丽华对质疑者诘问:“我们对莫言作品读了多少?比瑞典人多吗?我们对作品中的时代和人物的理解有这么深刻吗?我们是否阅读贫乏而浮躁?是否懂得尊重和理解不懂得反思和自省? ”其实莫言的成就一直就被学界所认同,早在 2006 年,陈晓明就曾对莫言获奖发表过自己的看法,当时还把莫言和另 一位当代大家贾平凹进行了比较,分析了莫言更有资格获得诺贝尔文学奖的理由。 但也有国内的学者质疑,认为莫言不一定是中国当代作家中最出色的,应该是莫言的某种主流色彩的身份,或是其作品没有用激烈的措辞去揭露现实生活中的矛盾,表述相对委婉,他才能够获得被国内外意识形态的共同认同的机会。这些说法是否有真凭实据恐怕是见仁见智了,但是,诺贝尔文学奖严格的评选标准和规范的评选程序,莫言本人的作品和成就却是实实在在摆在那里的。 在山东高密那片广袤无垠、随风摇曳的高粱地间,走出了一位震撼世界文坛的巨匠 —— 莫言。1955 年,莫言出生在高密县河崖镇平安庄的一个贫困农民家庭 ,童年的他,在贫困与饥饿中度过,小学五年级时,因出身和言论问题辍学回家,放牛、割草、干农活成了他生活的日常。然而,在这片土地上,他也聆听了无数民间故事与传说,那些奇幻诡谲的情节、鲜活生动的人物,深深扎根在他的心底,成为他日后创作取之不尽的源泉。 命运的转折出现在 1976 年,21 岁的莫言应征入伍,开启了军旅生涯。部队的生活让他接触到更广阔的世界,也点燃了他对写作的热情。他如饥似渴地阅读各种书籍,不断磨砺自己的文字功底,尝试创作投稿。终于,1981 年,他的处女作短篇小说《春夜雨霏霏》发表,自此,莫言踏上了文学创作的征程。 也就是在这期间,莫言与同乡杜勤兰相遇相知,携手步入了婚姻的殿堂。彼时的莫言,只是一个怀揣文学梦想的穷小子,而杜勤兰,这位质朴善良的女子,却在他身上看到了别样的光芒。尽管两人相识时,莫言甚至凑不齐结婚必要的 “三件套”,周围人也并不看好这段姻缘,但杜勤兰却坚定地选择与他相伴一生,她的理由很简单:“这没什么,只要他对我好就行了。” 婚后,莫言依旧在部队为梦想拼搏,杜勤兰则辞去棉纺厂的工作,独自扛起家庭的重担。她操持家务、照顾老人,将一切杂务和农活都揽在自己身上,毫无怨言。1981 年,他们爱情的结晶 —— 女儿管笑笑的诞生,为这个平凡的家庭带来了无尽的欢乐与希望,也让莫言的内心多了一份温暖的牵挂 。从此,他的奋斗,不仅为了自己的文学理想,更为了给妻女撑起一片幸福的天空。 在管笑笑的童年记忆里,父亲莫言总是身着那身笔挺的军装,身影在岁月的风尘中显得格外挺拔。彼时,莫言远在部队,而女儿和妻子留在山东高密老家,相隔千里的距离,未能阻隔他们之间浓厚的亲情。每到休假,莫言归心似箭,换乘火车、汽车,一路马不停蹄,只为能快点回到高密的家中,拥抱他心爱的女儿。 一进家门,莫言做的第一件事,便是张开有力的双臂,将女儿紧紧地抱在怀中,然后用自己那满是胡茬的脸,轻轻地扎向女儿稚嫩的脸蛋,痒得女儿咯咯直笑,清脆的笑声在小小的屋子里回荡,那是家的温暖,是父爱的独特表达。 除了亲昵的拥抱和逗趣的举动,莫言每次回家,还会给女儿带来一个装满惊喜的世界。他的包里,鼓鼓囊囊地塞满了各种各样的书:有充满奇幻色彩的童话故事,引领笑笑走进梦幻的王国;有精挑细选的作文选,为她开启写作的大门;还有字典,那是知识的宝库,帮助笑笑认识世界;更有色彩斑斓的连环画,用生动的画面讲述着一个个精彩的故事 。当然,细心的莫言也不会忘记给女儿带上她爱吃的零食,这些零食,是童年的甜蜜,也是父爱的味道。 所以,每一次父亲探亲的日子,都成为了笑笑最期盼、最快乐的时光。她不仅能品尝到美味的零食,一饱口福,更能沉浸在书籍的海洋中,汲取知识的养分,补充精神食粮。在那些物质并不充裕的岁月里,这些来自父亲的礼物,如同一束束温暖的光,照亮了笑笑的童年,让她在成长的道路上,感受到了无尽的关爱与支持 。 在管笑笑读小学的时候,有一天,她从老师口中听闻自己的爸爸成了 “大作家” 。那时的她,还只是个童稚未脱的孩子,对于 “作家” 这个概念,并没有清晰的认知,但一种对父亲的崇拜之情,却在她小小的心灵里与日俱增。 回到家后,笑笑几次缠着父亲,非要父亲给她解释 “作家” 到底是干什么的。莫言看着女儿那充满好奇与执着的眼神,总是先伸手擦擦额头的汗水,然后露出宽厚的笑容,耐心地和女儿对话。他用最通俗易懂的语言,向女儿描述着作家的世界,讲着那些通过文字创造出来的奇妙故事 。尽管爸爸讲的 “作家” 是什么,笑笑听得似懂非懂,但在她的眼里,无论父亲成了多大的名人,在她面前,父亲永远是那个最可亲、最可敬的人,是那个爱用胡子扎自己脸蛋,会给自己带来无数温暖与欢乐的爸爸 。

用户17xxx68

吹