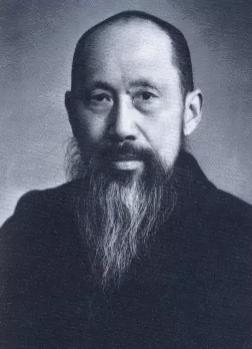

张澜一生阅人无数,重庆谈判期间和毛主席第一次见面后,却对周围人坦诚:未来得天下的一定是毛主席。周围人很是奇怪,可他却说出了一个细节,还说正是通过这个细节,他就知道蒋介石必败。 1945年抗战胜利后,国共两党在重庆进行和平谈判,张澜作为民主人士的代表,被国共双方都极力争取。 他不是中立的旁观者,而是一个政治经验丰富、观察力极强的参与者。在谈判桌上,他既能感受到国民党的气场,也能体会到中共的底气。 他与蒋介石早有交往,对蒋的性格和为人已经了然于胸,而毛主席则是他首次接触的新面孔。也正因如此,他对于两人的比较更加客观和谨慎。 那次会面中,张澜注意到了一个并不显眼却意义重大的细节。毛主席在会议开始前亲自为每一位与会代表拉椅子、倒茶、寒暄,动作自然,不带一丝做作。 他不是讨好,也不是表演,而是一种发自内心的平等意识和尊重。这在张澜看来,不只是礼貌的问题,而是体现了毛主席的政治理念和群众基础。 相比之下,蒋介石的做派则显得更为高高在上,习惯命令与指挥,缺少那种从下而上的凝聚力。 张澜恰恰是通过这个细节,看出了两种政治风格的根本差异。他说毛泽东的这种举动不是简单的“为人谦逊”,而是代表着一种新的政治文化,意味着一种不同于旧官僚体系的领导方式。 张澜并不是出身左翼,也没有意识形态的偏向,但他对中国社会结构的认知非常清楚。他深知,旧有的政治模式已经难以为继,国民党的官僚体系与军阀化倾向让人望而却步。 而毛主席所代表的中共,不仅在抗战中建立了广泛的群众基础,还提出了土地改革、基层建设等一系列触动根本的社会变革措施。 这些措施虽在当时尚未全面实施,但张澜看到了它们的巨大潜能。更关键的是,中共的组织能力和内部纪律性在他看来堪称罕见,这种高度凝聚的政治力量,在政治风浪中更具韧性和生命力。 当然,张澜的判断也基于他对当时大局的清醒认知。重庆谈判虽然在表面上是和平协商,但实质上国共之间的矛盾并未真正缓解。 张澜不是军事专家,但他明白,政治的最终走向往往取决于人心的归属。他看到中共代表团在重庆街头的欢迎场面,也看到民众对国民党统治的不满情绪。 在这种民意的风向中,他判断中共的政治路线更符合时代的需要。特别是在毛泽东身上,他看到了领袖气质中的一种稳定感和战略定力,这是他在蒋介石身上很少感受到的。 如果把张澜的这一番判断放在今天来看,可能很多人会觉得这不过是事后诸葛。可事实是,在1945年的那个历史节点上,毛主席还远未掌握全国政权,中共的未来充满不确定性。 张澜却能基于一场会面中的一个细节,做出如此明确的政治预判,这正是他作为一位资深政治家的独到之处。 他不是迷信个人魅力,而是通过人的行为反应背后所代表的政治文化做出判断。这种判断方式,不依赖情绪,也不依赖表面话术,而是从微小之处入手,最终看清大势。 张澜后来在新中国成立后并未加入共产党,而是继续担任民盟的重要领导职务,始终保持独立思考的风格。 他对毛主席的高度评价并不意味着个人崇拜,而是一种政治洞察的结果。这也提醒我们,历史的走向往往在不经意的细节中早有端倪。 一个人的一个小动作,可能折射出的是一整套政治逻辑和价值体系 所以说,重庆谈判这一历史事件,不只是国共两党的一次博弈,更是许多政治人物在关键节点上对未来中国走向的深度判断。 张澜的这番话之所以在今天仍被反复提及,并不是因为他“押对了人”,而是因为他看清了那个时代最本质的力量变化。 素材来源:毛泽东初次探访的一个细节,令民主党派领袖张澜得出“得天下者毛泽东”的结论 2022-10-26 11:42·党史博采