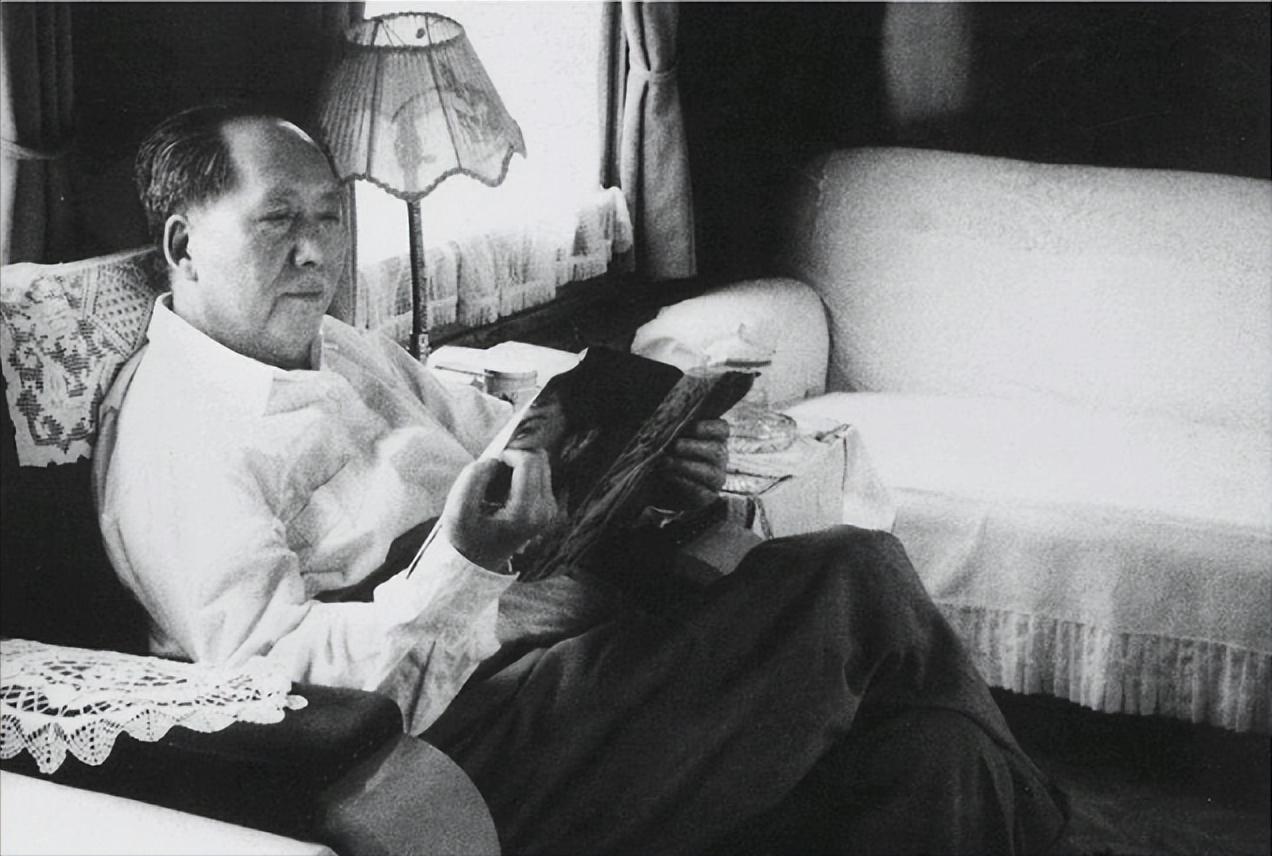

1968年3月,温玉成接到紧急命令,匆匆前往军委开会,不料,半路却意外遇到了毛主席,毛主席看到他时,眉头微皱,问道:“你一个人去?单枪匹马去?” 温玉成略显迟疑,不明所以地答道:“主席,我接到通知来开会。” 毛泽东没有正面回应,只是停顿片刻,随即抛出一句意味深长的话:“你去吧,卫戍区的担子要你来挑。” 一句话,便是一道命令;一次偶遇,实则一次重大任命。毛主席亲自安排,温玉成自此出任北京卫戍区司令员,执掌京畿要地,成为特殊时期首都安全重任的核心人物。 表面看似偶然的对话,背后却是一次深思熟虑的布局。那是一个风雨欲来的春天,中国正处于政治高压与权力重组的临界点,而温玉成,正是毛泽东在关键时刻选中的人。 温玉成1915年生于江西兴国,出身贫寒,自小放牛耕田。14岁那年,他参加红军,16岁入党。年纪虽小,却早已在战火中磨砺出过人的胆识与坚定的信仰。 他在长征中任红五军团骑兵团政委,风雪兼程,血战突围。 西路军失败后,他被俘,却凭借机智逃脱,穿越千里荒原,重返延安。那年他才22岁,却已历经生死,愈发沉稳。 抗战时期,温玉成带领新四军六师十八旅在江南坚持敌后作战,日夜穿梭于水网密布的苏南地区,与日伪周旋,硬是开辟出一片根据地。 他不是那种高调的指挥官,却是最让敌人头疼的对手。 解放战争时期,他率独立二师转战东北,部队由弱变强,最终成为四野主力。辽沈战役后,他升任第40军军长,带兵如带家,将士皆服。 1950年,朝鲜战火燃起。温玉成率40军首批入朝,打响志愿军“第一枪”,横扫三所里,迫使美军后撤。 五次战役中,他指挥沉稳,战术灵活,美军情报中曾将其部队标为“最危险的一股力量”。 1955年,授衔中将。其后调任广州军区副司令,虽远离中央,却始终在军中保持良好口碑。直到1968年,一道命令将他重新带回权力中心。 那是“杨余傅事件”刚刚爆发的时刻。杨成武、余立金、傅崇碧三位高级将领被林彪、江青联合指控“武装冲击中央文革”,迅速被撤职、软禁。 军委高层权力版图骤变,毛泽东决定重新布局。在这个节骨眼上,温玉成被点将进京。 林彪评价他“执行命令坚决”,江青亦表示“此人靠谱”。而毛泽东最终拍板:“让温玉成管北京。” 于是便有了那场走廊里的偶遇:不设会议,不发文告,甚至没有事先通知,毛泽东用一种极具个人色彩的方式,完成了一次重要军事任命。 温玉成虽惊讶,却并未迟疑。他知道,在那个节骨眼上,这份信任意味着什么——不仅是对他个人的考验,更是对其忠诚与能力的双重验证。 他上任后,迅速稳定卫戍部队,接管要害防务。那一年,北京局势动荡不安,权斗暗流汹涌,而温玉成始终不动声色,谨慎行事。 江青曾试图借助他在军队的影响力,插手文艺团体,推动样板戏工作。 然而温玉成态度坚定,始终保持军队系统的独立性,未让军队沦为政治斗争的工具。这也为他日后的政治命运埋下伏笔。 1970年,在庐山会议期间,温玉成开始受到排挤。林彪集团对他有所不满,江青更是心生嫌隙。最终,他被调往成都军区任副司令员,实则降职处理。 1971年,“九一三事件”爆发,林彪叛逃,牵连甚广,温玉成亦被牵涉其中。他并未遭重判,但被隔离审查长达五年。 直到1975年,周恩来亲自过问此事,才得以“释放”,组织结论为“办过错事,不给予处分”。虽未完全恢复原职,但待遇回归大军区副职,算是渐渐脱离政治漩涡。 1983年,温玉成正式离休,定居南京。晚年生活平静低调,时常回忆往事,却从不抱怨遭遇。他说:“国家的事情,总得有人做;做错了,也不能全赖别人。” 1989年,他因肝癌病逝,骨灰安葬井冈山革命烈士陵园。他曾说:“我一生什么都可以不要,唯独不能丢了这颗心。”那是一颗革命者的初心,一名军人的坚守。 温玉成的一生,是中国近代军人群像的一个缩影。他有过辉煌,也有过沉浮。 他曾是抗美援朝的先锋,也曾在政治斗争中被边缘。但无论境遇如何,他都没有背离信仰。 参考资料:2005-01-14 南方周末——会打仗不一定懂政治 温玉成文革沉浮录(组图)