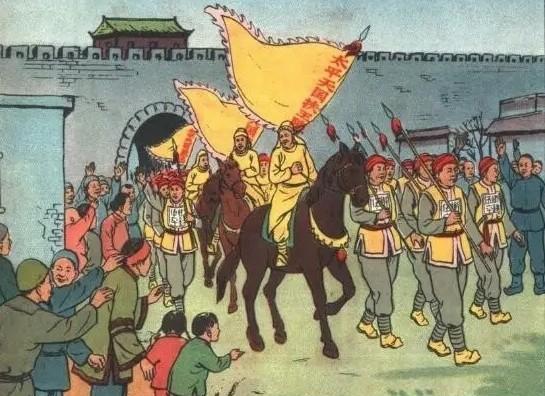

韦俊放弃武昌,是一次明智选择,保存太平军有生力量。1856年12月,韦俊利用夜色掩护,把太平军主力撤出武昌。日次,胡林翼、李续宾发觉情况不对劲,便派人侦查,太平军早已全部撤离,湘军便进入城池,宣告自己胜利。 表面上看,韦俊这事儿干得挺“憋屈”。堂堂太平天国的王牌将领,手握重兵,守着战略要地武昌,结果一声不吭,连招呼都不打,带着主力部队连夜开溜,把一座城池拱手让给了清军。 别说当时太平军内部有人不服气,就连后来不少人回顾这段历史,也忍不住摇头,觉得韦俊这是临阵脱逃,是怯战,甚至有人直接给他扣上了“不忠不义”的帽子。 可你要是真把事情掰开了看,就会发现,韦俊这一撤,看似狼狈,实则高明。甚至可以说,他是当时局面下最清醒的一个人。 韦俊作为北王韦昌辉的弟弟,本来就处在风口浪尖上,天京那帮人看他眼神都带着刀子。外部呢?清军趁机反扑,曾国藩的湘军步步紧逼,武昌城外胡林翼、李续宾这两位清朝的名将,早就虎视眈眈,就等着机会给太平军来个致命一击。 再看看武昌的处境。守城?谈何容易。城里兵力本就因为天京事变抽调了不少,剩下的士兵也是士气低迷,人心浮动。粮食弹药这些后勤补给,更是捉襟见肘。韦俊心里清楚,凭借武昌这点儿残兵败将,想挡住湘军的猛攻,几乎就是痴人说梦。 硬扛?那不是英勇,那是送死。一旦武昌失守,不仅城里这几万弟兄可能全军覆没,更重要的是,会极大地打击太平军本就岌岌可危的士气,甚至可能引发连锁反应,让其他地方的守军也跟着崩溃。 有人会说,就算守不住,也得打一下吧,好歹拼个鱼死网破,留个“宁为玉碎不为瓦全”的名声。可韦俊没这么干,他选择了最务实的一条路——撤。而且是悄无声息地撤,把主力部队完整地带了出来。这可不是简单的逃跑,而是一种战略性的转移。 你想啊,几万训练有素的太平军战士,那可是太平天国最后的家底之一。如果他们能在武昌之战中保存下来,就意味着太平天国还有东山再起的可能。要是都拼光了,那才是真正的万劫不复。 事实也证明了韦俊的判断。湘军虽然进了武昌城,但并没有占到什么实质性的便宜。他们得到了一座空城,一座需要花费大量人力物力去防守和补给的城池。 而对于太平军来说,韦俊带出来的这支部队,成为了日后继续抵抗清军的重要力量。试想一下,如果韦俊固执地守在武昌,和湘军硬碰硬,结果很可能是城破了,人也死了,太平天国连最后翻盘的机会都没有了。 当然,韦俊的这一决定,在当时承受了巨大的压力和非议。有人骂他贪生怕死,有人质疑他对太平天国的忠诚。但历史是公正的,它最终会还原事情的真相。 韦俊的撤退,不是懦弱,而是一种审时度势的智慧,是对太平军有生力量的最大保护。在那种极端不利的情况下,能够做出这样的决定,不仅需要勇气,更需要远见卓识。