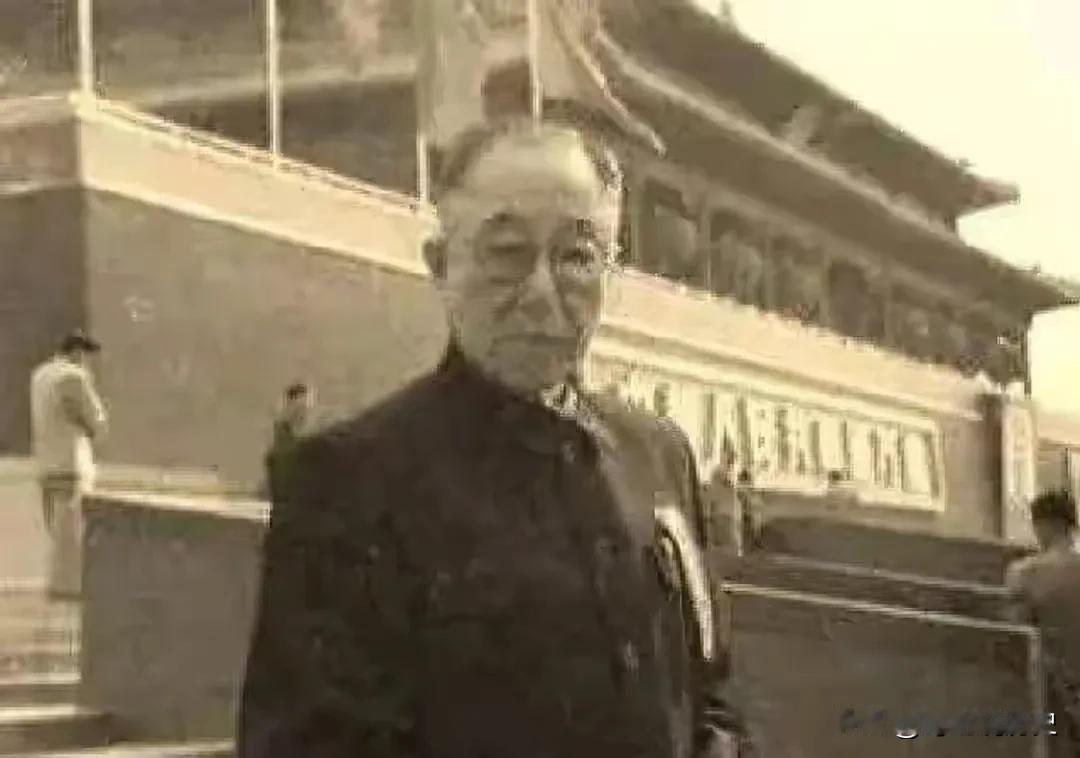

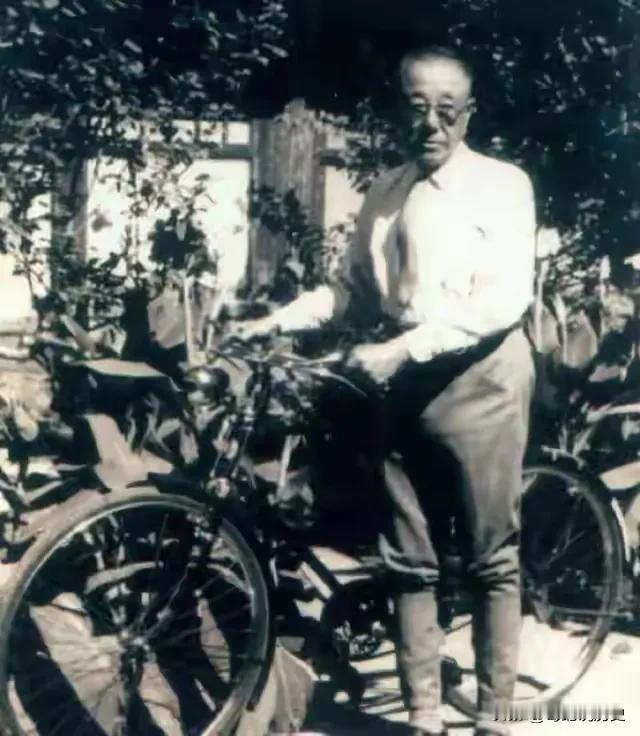

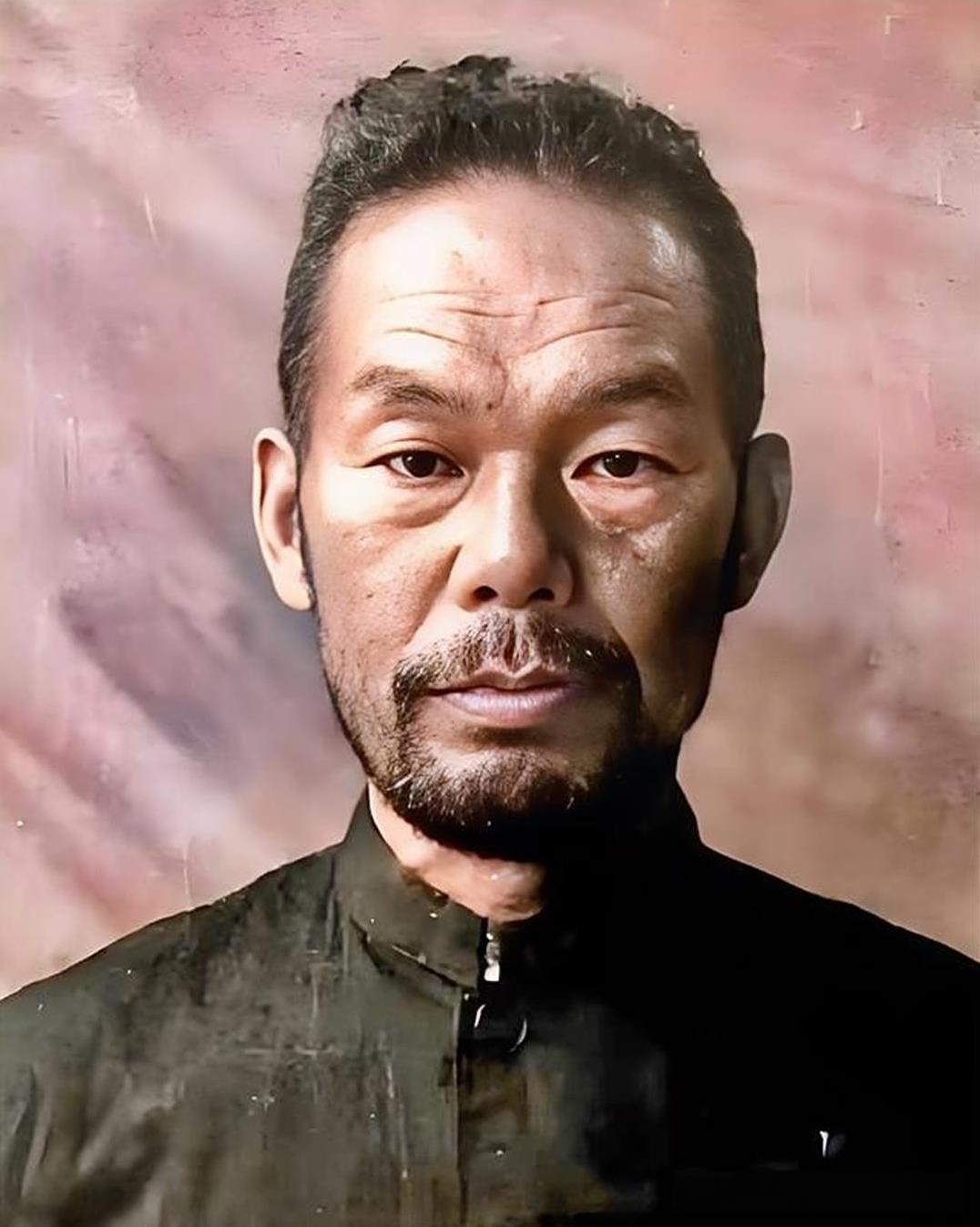

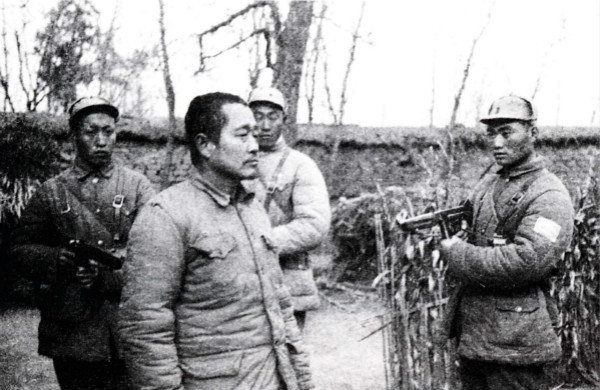

1935年冬,德胜门的“鬼市”上,一位气质不凡的中年人正为一件旧瓷瓶的价格与人温和地争执。无人知晓,这位娴熟的“破烂王”,正是曾让日本特务机关屡次碰壁、坚决不肯出任伪满洲国高官的晚清贝勒——载涛。 时间倒回至1931年“九一八”事变后,东北沦陷,日本帝国主义紧锣密鼓地策划建立伪满洲国。他们需要一个具有“号召力”的清朝皇室成员来装点门面,除了瞄准了溥仪,也将目光投向了在皇族中颇有声望的载涛。 几日后的一个下午,几位身着西服、态度倨傲的日本特使敲开了载涛家的大门。为首的递上了一份精美的请柬和一份礼单,上面罗列着令人咋舌的“好处”:伪满洲国“高官厚禄”、宽敞的府邸、巨额的资金支持。 “涛贝勒,”特使操着生硬的汉语,语气带着不容置疑的诱惑,“满洲国即将成立,皇帝陛下(指溥仪)殷切期盼您能前往辅佐,共图复兴大业。您将是新国家的股肱之臣,荣华富贵,唾手可得。” 堂屋内一片寂静。载涛看着那份沉甸甸的礼单,脸上没有任何表情。家族的昔日荣耀、眼前的窘迫生活,与国家和民族的大义在他心中激烈碰撞。他知道,只要点一下头,锦衣玉食、显赫权势即刻便能回归。但他更清楚,这权势的背后是侵略者的刺刀,这富贵的代价是民族的屈辱。 片刻后,他缓缓抬起头,目光平静却异常坚定,将请柬和礼单轻轻推了回去: “多谢‘厚爱’。但我载涛是中国人,此生只愿做中国民。请回吧。” 拒绝得干脆利落,没有丝毫犹豫。日本人错愕之余,并未死心,此后又接连派出说客,或利诱,或施压,甚至打出“家族亲情”牌,但载涛的态度始终如一,如磐石般不可动摇。 他知道,这一拒绝,意味着什么。清室覆亡后,他的家境早已败落。如今,断了日本人这条“财路”,生活立刻陷入了极度的困顿。但这位曾经钟鸣鼎食的王爷,展现出惊人的韧性和气节。 没有收入来源怎么办?放得下架子,就能活下去。载涛挽起袖子,开始了市井小民的生活。他凭着对古董家具的一些知识,走街串巷,收购旧货,然后到德胜门的“鬼市”摆地摊售卖。昔日指挥禁卫军的双手,如今熟练地摩挲着旧家具的纹路,与市井商贩讨价还价。有时一天下来,仅能勉强糊口。邻居们只见这位沉默寡言的“老载”每日为生计奔波,虽清贫,脊梁却挺得笔直。 有人不解,私下议论:“这位爷,何苦呢?去东北当个大官,不比这强?”载涛听闻,只是淡淡一笑:“饿死事小,失节事大。那个‘官’,是带着枷锁的,我载涛不戴。” 自此,载涛彻底从政治漩涡中抽身而出。他深居简出,几乎与外界隔绝,刻意远离一切与日伪政权、伪满洲国相关的活动。这一“隐居”,就是整整二十年。 这二十年里,他的侄子溥仪在长春的伪皇宫里,做着身不由己的“傀儡皇帝”,在侵略者的卵翼下苟且偷生。而载涛,则在北平的胡同里,靠着自食其力,坚守着一个中国人最基本的民族气节。那个曾经属于大清王朝的“涛贝勒”,在精神上,已经随着那个腐朽的旧时代一同“殉葬”了。活下来的,是一个洗尽铅华、灵魂“新生”的载涛——一个在困苦中保全了尊严的普通中国人。