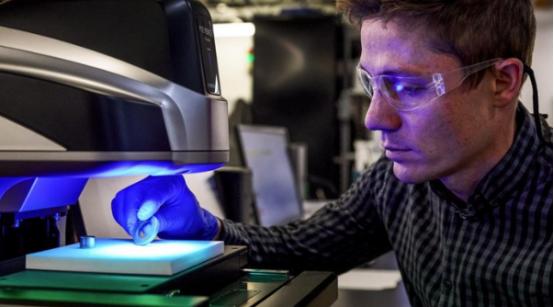

关于光刻机,我们经常听有些人说,说出真实的情况,是指出问题,让产业奋起直追,帮助中国光刻机发展,这显然是假话。 光刻机的研发难度,堪称工业领域皇冠上的明珠,以ASML的EUV光刻机为例,它包含超过10万个零件,需要全球5000多家供应商协同配合才能完成,这种复杂性决定了,任何“我们为何造不出”的简单质问,都如同问“为何不能一口吃成个胖子”,毫无意义。 更耐人寻味的是,那些标榜“说真话”的论调,往往只停留在最浅层的比较上:“ASML能做到7纳米,我们为何不行?”这种质问完全忽略了光刻机产业发展的基本逻辑,光刻机产业是一个建立在全球产业链基础上的系统工程,它的进步需要时间的积累、技术的沉淀以及生态的构建。 回顾中国光刻机的发展历程,实际上是一部从无到有的突围奋斗史,上海微电子装备有限公司(SMEE)在90纳米光刻机上取得突破,尽管与最先进水平存在代差,但已经实现了从0到1的跨越,这背后,是无数工程师在双工件台、光源系统等核心部件上持续不懈的攻关。 有趣的是,产业界的态度与网络上的喧嚣形成了鲜明对比,中芯国际联合CEO赵海军曾表示:“我们更关注如何利用现有设备挖掘工艺潜力,”这种务实态度揭示了一个关键洞察:技术进步是渐进式的,而非跳跃式的。 有价值的讨论应涵盖几个关键方面,在技术路径上,除了主流的光学光刻,还需关注纳米压印和粒子束光刻等替代方案,产业链协同方面,应聚焦于构建从光学元件、精密导轨到控制软件的全链条能力,人才培养上,要注重培养物理与工程结合的复合型人才,国际合作方面,需探索在技术限制下,如何通过合规途径寻找合作机会。 光刻机争论的背后,折射出我们对技术发展的认知困境,我们习惯于“追赶叙事”,却忽略了技术演进的非线性特征,ASML的崛起也经历了30多年的漫长积累,期间通过收购美国SVG、整合德国蔡司技术才实现突破。 更值得思考的是,在摩尔定律逼近物理极限的当下,光刻技术的范式变革或许正在孕育,就像晶体管取代真空管一样,当前的光刻技术也可能被新的加工方式所颠覆,这为中国提供了“换道超车”的可能性。 我们需要从“技术实用主义”转向“技术生态思维”,光刻机不仅是一台机器,更是知识体系、产业生态和创新文化的结晶,中国科学院院士李树深指出:“半导体创新需要宽容失败的环境,”这意味着,除了资金投入,我们更需要改变急功近利的评价体系。 最后,关于光刻机的讨论应回归理性与建设性,指出问题固然重要,但更重要的是找到解决问题的路径,就像登山,只知道山顶的位置远远不够,更需要一张标明路线、补给点和风险提示的地图,真正的帮助,是成为那个绘制地图的人,而不是站在山脚下喊“你爬得太慢”的旁观者。 光刻机困境本质上是一个“技术系统复杂度”的典型缩影,我们往往低估了尖端技术所需的生态系统支撑,ASML的成功建立在全球技术网络之上,有德国蔡司的光学系统、美国Cymer的光源技术,以及各国顶尖人才的协同创新,这种生态不是简单靠投入资金就能快速复制的。 中国技术突围需要重新理解“自主创新”的内涵,它不应是关起门来闭门造车,而是在深刻理解技术演进规律基础上的开放式创新,比如,在成熟制程领域深耕工艺优化,在先进封装等后道技术上寻求突破,在新兴计算范式如量子芯片等领域布局替代路径。 更重要的是培养“技术耐心”,台积电用30年时间从技术追随者成为行业引领者,其成功的关键在于持续专注,中国半导体产业需要建立更稳定的长期投入机制,避免被短期波动干扰研发节奏。 最后,应当警惕技术讨论中的“二元对立”陷阱,要么盲目自大,要么全盘否定,健康的技术文化应该允许试错、鼓励探索,既看到差距也不妄自菲薄,正如一位产业专家所言:“造光刻机就像练内功,没有捷径可走,但每一步都算数,” 这种理性建设性的态度,才是支撑中国光刻机乃至整个高科技产业发展的真正土壤。