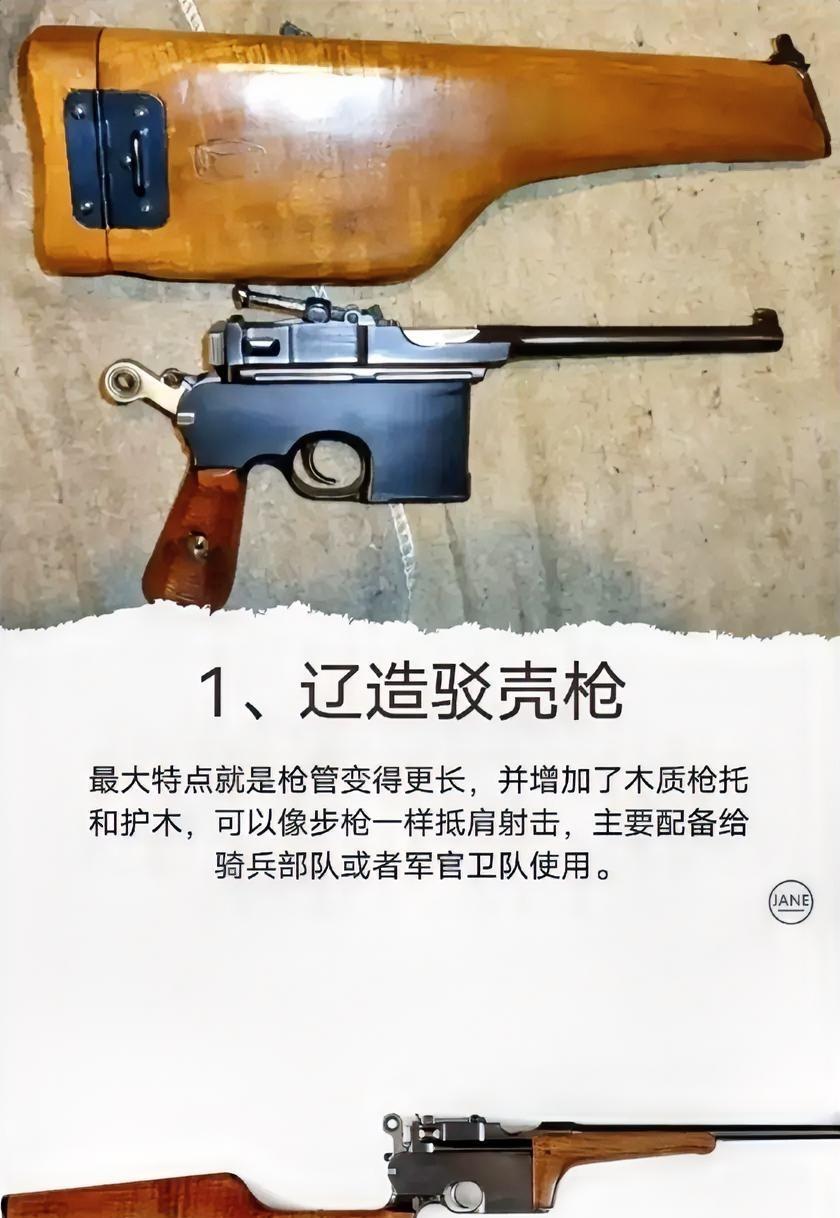

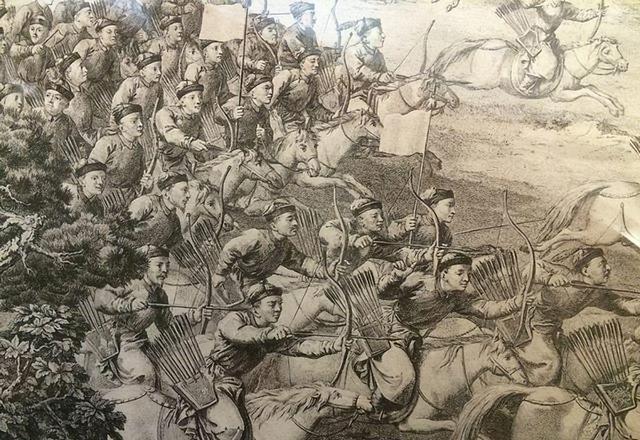

1938年的武汉,炮火撕裂长空,长江水面漂浮着断壁残垣。一位名叫袁兴烈的铁路工人,站在自家当铺的柜台前,亲手将祖辈积攒的家业典当一空——他要做一件“不划算”的事:用换来的钱,买最好的钢材,给西北军大刀队打500把能劈断日寇刺刀的大刀。 这不是一时的热血冲动。当战火逼近武汉,前线将士用血肉之躯抵挡装备精良的敌人时,袁兴烈不仅掏空家底,还挨家挨户说服商户集资,甚至亲自守在铁匠铺监工,只为让每一把刀都足够锋利、足够坚固。 后来,他带着这份赤诚投身抗日洪流,成为西北军将领孙连仲的秘书,在后方继续为保家卫国奔走。他或许从未想过,自己当年为“保家”铸刀的信念,会在几十年后,由儿子袁隆平以另一种方式延续——为“保食”育种。 袁兴烈给子女的,从来不是优渥的生活,而是刻在骨子里的“担当”。在动荡的岁月里,他带着家人辗转多地,却始终没落下孩子们的教育,更常以自己的经历告诉他们:“国家有难,每个人都不能置身事外;百姓的需求,就是最该扛在肩上的事。”这种信念,像一颗种子,落在了二儿子袁隆平的心里。 多年后,当袁隆平在稻田里反复试验杂交水稻时,他面对的是另一种“战争”——粮食短缺带来的生存危机。就像父亲当年为了一把刀的质量紧盯铁匠铺,袁隆平为了一粒种子的产量,顶着烈日在田间地头蹲守,熬过无数次失败仍不放弃。父亲用大刀守护家国的“硬气”,变成了他用科学解决粮食问题的“韧劲”;父亲“为百姓做事”的初心,变成了他“让所有人远离饥饿”的毕生追求。 从1938年的500把大刀,到后来养活数亿人的杂交水稻,袁家两代人的选择,看似毫无关联,却藏着最动人的传承:家国情怀从不是宏大的口号,而是一代人接一代人,在各自的时代里,把“该做的事”做到极致。袁兴烈用家产铸刀,是危难时的挺身而出;袁隆平用一生育种,是和平年代的坚守奉献。他们都用自己的方式回答了同一个问题:一个人,该如何让自己的生命,与国家、与百姓的命运紧紧相连。 如今,袁隆平的故事早已家喻户晓,但回溯到1938年那个战火纷飞的夏天,袁兴烈当铺里的那笔“交易”是这一切的起点。那500把散尽家财换来的大刀,和后来改变世界的杂交水稻种子,本质上是同一种东西——是中国人血脉里,从未断过的家国担当。