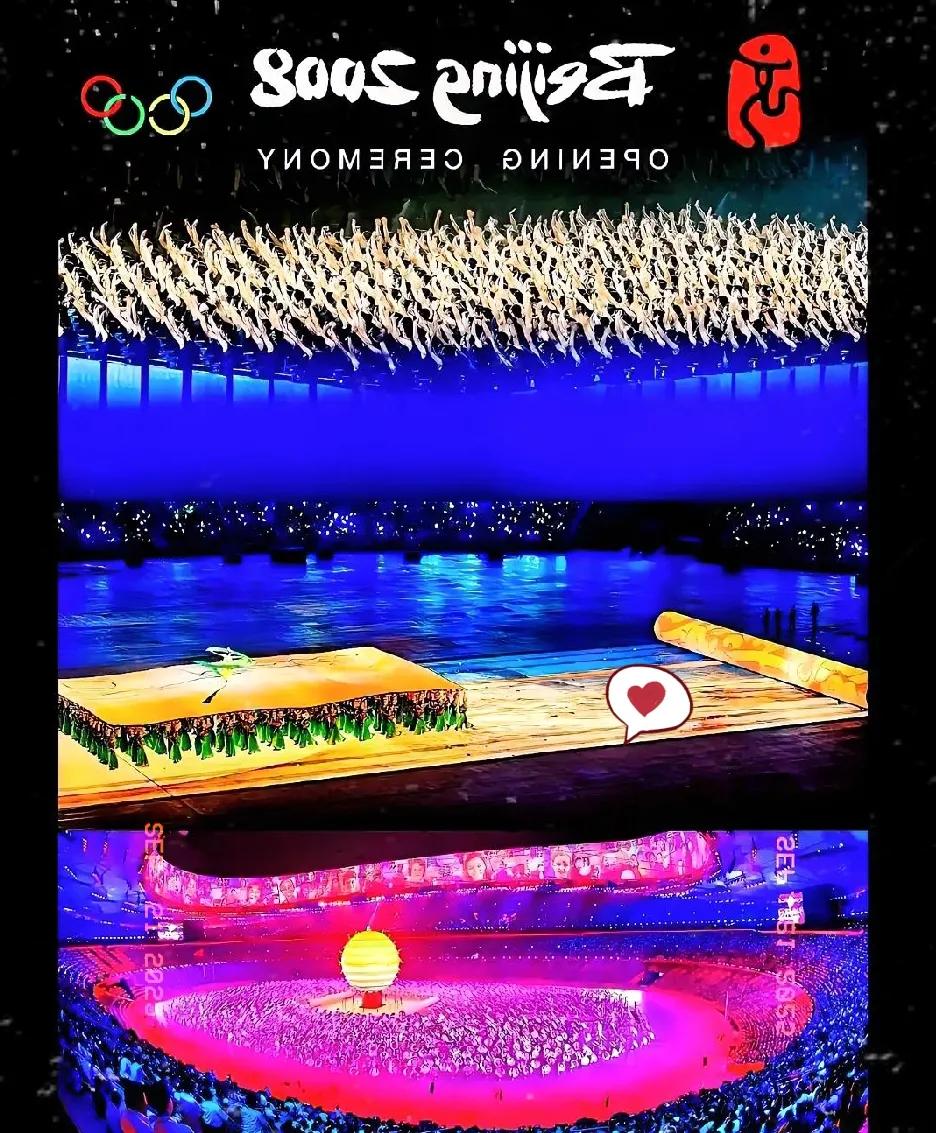

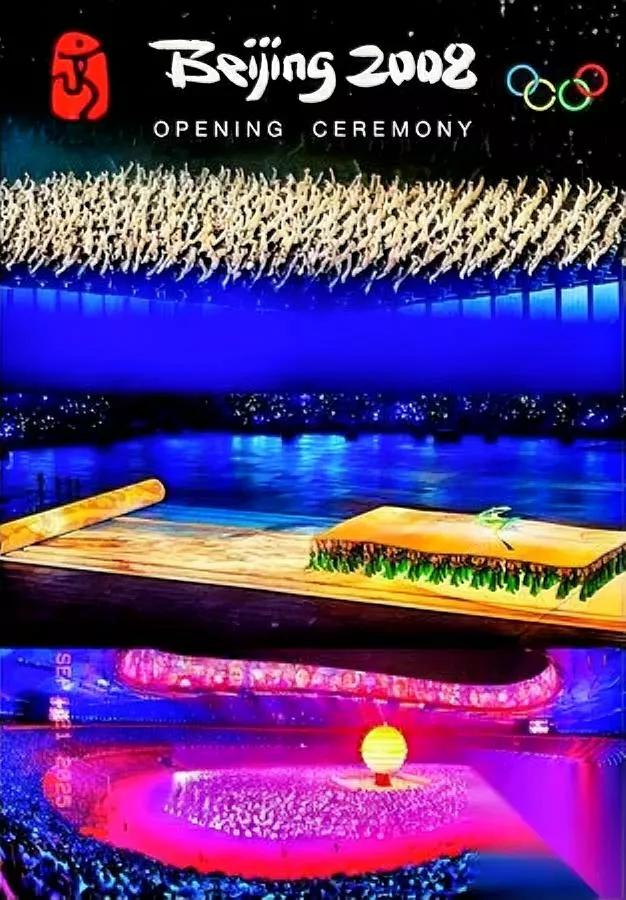

国际奥委会估计现在很无奈,国际奥委会表示对2036年奥运会的申办情况感到失望,因为上海、成都、广州三座城市均未提交申请。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 最近,有消息让国际奥委会有些懵——2036年奥运会申办名单里,竟然没有中国的身影。上海、成都、广州这三座被外界寄予厚望的中国大城市,这一次都选择了沉默。 想想看,这可是从2008年北京奥运到2022年北京冬奥,中国在举办大型国际赛事上的能力早已被全球认可,开幕式、赛场布置、后勤保障,至今仍是国际奥委会口中“标杆”。 过去的奥运会,中国几乎是拿着金牌去“炫技”,让世界看到我们的效率和实力。可这一次,最有经验、最有能力的城市为何都不出手?背后的原因,其实比表面上看到的要复杂得多。 我们得明白一点,奥运会早已经不是几十年前那个人人争抢的“香饽饽”。举办奥运会,成本高得惊人,而且风险极大。 拿东京2020来说,原本预算大约73亿美元,最后实际花费飙到了200多亿美元,相当于1400多亿人民币。 里约2016年更夸张,投入巨额资金,但赛后场馆闲置,甚至没能带动当地经济,反而成了财政包袱。历史上一些西方国家甚至直接因为奥运债务陷入财政危机,这些都是实打实的“前车之鉴”。 中国城市这一次没有申办,绝对不是能力不足,而是更理性、更务实的选择。经济体量大固然能烧得起钱,但问题是,花得值不值?2008年的奥运会,确实有非常特殊的历史背景和使命。 那时候,中国需要向世界展示改革开放的成果,让更多人了解中国的发展与进步,那种投入意义非凡。 但现在的中国,早已不需要依靠一场奥运会去证明自己。从高铁、5G、新能源,到“一带一路”的国际合作,再到在气候变化、公共卫生等全球议题上的担当,中国的国际影响力已经不再依赖奥运舞台。 对于上海、成都、广州这样的城市来说,把几百亿用在举办一届奥运会,不如用在民生项目上更实在。 修几条便民地铁,建几个社区体育公园,改善教育医疗资源,这些“实打实”的投入,比一场十几天的盛会更能让市民感到幸福。更重要的是,奥运会不仅烧钱,还带来各种隐性压力。 赛事期间,城市的交通、安保、环境治理都要承受巨大负荷。短期内,旅游和消费热度会上升,但赛后场馆的运营才是真正的难题。 北京奥运会和冬奥会给了我们很好的示范,鸟巢和水立方在赛后改造成演唱会场馆和水上乐园,实现了“赛后利用”,才没有成为废墟。但即便如此,每年的维护成本依然不低。 其他城市如果想确保新建奥运场馆不闲置,就必须具备强大的运营能力和市场需求支撑。成都已有大运会场馆,广州有亚运会场馆,上海也有各类国际赛事设施,现有资源完全能满足市民体育需求,没有必要再大规模新建。 再来看全球趋势。过去几十年,举办奥运会被视作国家荣誉,甚至不惜成本去争夺。但现在,越来越多国家在思考性价比、可持续发展和实际民生价值。光靠一场盛会展示国家形象,已经不再必要。 奥运会的“光环”在褪色,但高投入和潜在风险仍在:雅典债务危机、里约废弃场馆、东京预算超支,都提醒人们,举办奥运会并非锦上添花,而是可能背上沉重负担。 加上国际赛事往往卷入政治因素、申办流程复杂、官僚化严重,城市承办意愿自然下降。 与此同时,中国对奥林匹克运动的支持方式,也在悄然发生变化。从过去那种“大场面、外宣型”的办赛模式,转向更注重实际效果和民生价值。 近年来,中国承办了世乒赛、苏迪曼杯、短道速滑世界杯等多项国际赛事,普通民众无需远行就能观看高水平比赛。 运动员在奥运会上争金夺银,也带动了全民健身热潮,跑步、跳绳、露营、飞盘等运动走进千家万户。相比一次奥运盛会,这种方式更接地气,也让“奥林匹克精神”真正融入生活。 可持续发展理念也体现得越来越明显,北京冬奥会的“冰丝带”场馆,从设计之初就考虑赛后转型为公众设施,而不是只为比赛而建。这样的做法体现了公共利益优先,赛后仍能持续创造价值,避免了“建完就废”的尴尬。 换句话说,中国城市选择不申办2036年奥运会,是一种战略性的理性选择,而不是能力不足或缺乏国际视野。奥运会的“麻烦”不仅在于烧钱,还涉及运营压力、场馆利用和民生机会成本。 全球趋势也在变化,越来越多国家认识到,可持续发展和实际民生才是投资优先方向。现代社会更关注“里子”而非“面子”,这在中国体现得尤为明显。

1290

其实成都、杭州、武汉这三座城市完完全全可以考虑,这三座城市不久前举办过大型体育赛事,有现成场馆,可以举办一届简约的奥运