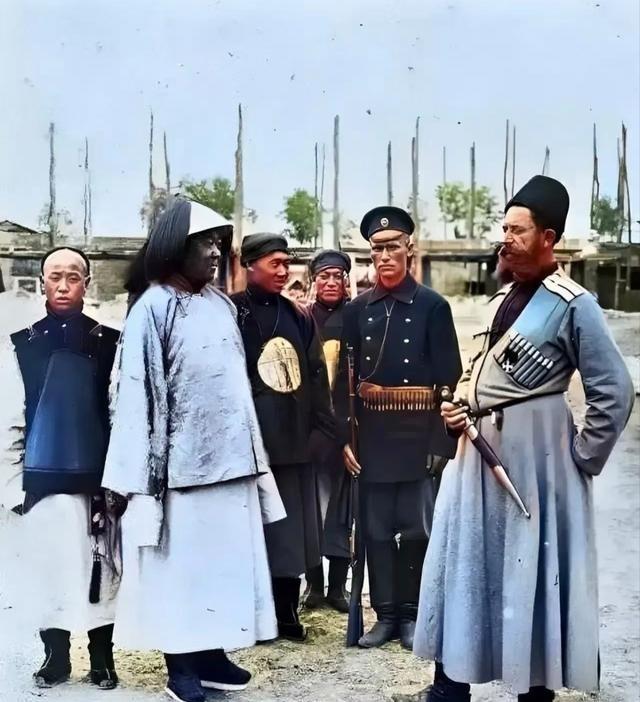

一战前沙俄还在幻想一百年之后,沙俄人口能达到4亿,其中有1亿人会生活在东北。 沙俄帝国的扩张野心从十九世纪中叶就开始显露。1858年的瑷珲条约和1860年的北京条约,让沙俄从清朝手中获取外东北广大土地,包括现代的滨海边疆区。这片区域资源丰富,黑土肥沃,河流纵横,成为帝国向东渗透的桥头堡。 日俄战争虽以失败告终,沙俄丢掉南满权益,但北满铁路仍牢牢掌握在手。这条铁路线从满洲里起始,东至绥芬河,南达长春,以哈尔滨为枢纽,连接欧亚腹地。战后五年内,约20万沙俄移民涌入这片土地,他们携家带口,占据农田和城镇,逐步蚕食控制权。到1914年,帝国总人口已达1.78亿,乡村人口占绝大多数,城市工厂初现端倪。这种人口基数加上高生育率,让沙俄官员看到无限潜力。 这份人口幻想源于门捷列夫等学者的推算,他们基于现有生育率和移民速度,预见百年后帝国人口将膨胀至4亿。其中,1亿人将定居东北,形成“黄俄罗斯”的雏形。这不是空想,而是建立在实际行动上。北满铁路的延伸,不仅运送货物,还源源不断输送移民。哈尔滨迅速发展成移民中心,周边农庄林立,俄罗斯人开垦黑土,种植谷物和饲料作物。 满洲里作为边关要塞,绥芬河口岸繁忙,长春车站人潮涌动。这些定居点强化了沙俄对东北的实际掌控,意图通过人口优势巩固缓冲区。德国情报密切关注此事,一战前德国人口仅6500万,远逊沙俄。若任由沙俄生育率和工业化并进,德军预估到1946年,俄军可能兵临柏林城下。这种担忧促使德国寻求遏制,沙俄的蓝图虽宏大,却忽略了地缘摩擦的隐患。 工业化进程进一步点燃了沙俄的野心。十九世纪末,帝国启动铁路建设和工厂兴建,乌拉尔地区的钢铁产量激增,蒸汽机轰鸣中,工人阶级初现规模。东北移民潮与之呼应,铁路网如动脉般泵送人力和物资。官员们在会议中摊开地图,标记未来城市位置,规划农田分配和资源开采。生育政策宽松,乡村家庭多子多福,人口年增长率保持在2%以上。 这种势头让沙俄自视为世界主宰者,预想百年后,不仅东北将人口密集,整个欧亚大陆都将臣服。德国的工业强国地位岌岌可危,其军方报告直指沙俄潜在威胁,呼吁提前干预。沙俄高层却沉浸在数字游戏中,忽略了同盟体系的暗流涌动。一战前夕,这种人口乐观主义已成为帝国外交的底气,却也埋下冲突种子。 一战的爆发如晴天霹雳,1914年萨拉热窝事件点燃导火索,沙俄动员军队投入东线战场。德军铁拳迅速击碎人口幻想,俄军在坦能堡战役中溃败,损失惨重。整个战争期间,沙俄阵亡和伤亡达700万,青壮年大量凋零,乡村劳动力锐减。 帝国经济濒临崩溃,粮食短缺引发饥荒,士兵在战壕中忍饥挨饿。1917年二月革命推翻沙皇,十月革命建立苏维埃政权,随之而来的是内战。红白两军厮杀,伏尔加河流域尸横遍野,疾病和饥饿夺走1000多万生命。人口曲线急转直下,从1.78亿跌至谷底。这样的连锁反应,让东北移民计划戛然而止,铁路沿线定居点荒废。 内战结束后,苏联进入休养生息期。二十年间,工业重建提速,集体农庄兴起,人口缓慢回升。到1940年,总数恢复至1.98亿,城市化进程加速,工厂产量翻番。东北地区虽受波及,但铁路基础设施保留,移民后裔融入当地。 然而,1941年德军闪击入侵,苏德战争拉开序幕。斯大林格勒保卫战血染伏尔加,列宁格勒围城饿殍遍地,四年鏖战中,苏联死亡人数高达2700万,多为青壮男子。坦克碾过草原,炮火焚毁村落,医疗体系瘫痪。人口损失直接打击生育基础,战后重建面临巨大缺口。从1914年至1945年,短短三十一年,沙俄与苏联总计流失5000万人口,相当于四分之一基数。东北的亿人梦彻底破灭,帝国野心化为泡影。