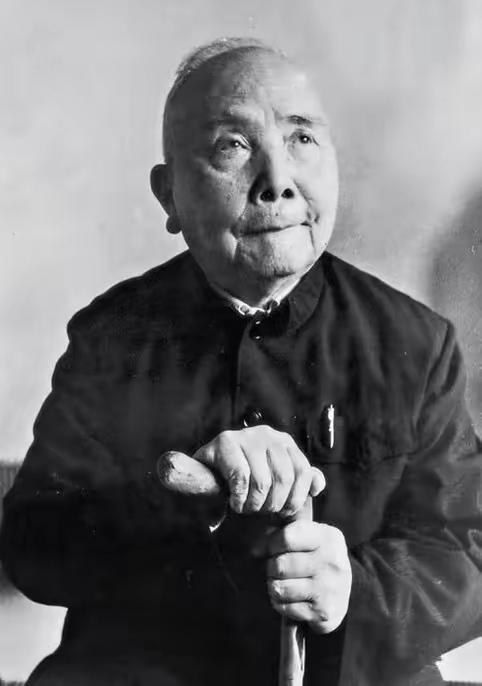

1950年,台湾共产党员林正亨被枪决,囚车正巧经过他家门前,他猛然站起急切的大喊:保珠,快出来,我要上刑场了,保珠、保珠…… “保珠”是林正亨的妻子沈保珠,那天她正在家里缝补丈夫的旧衣服——自从林正亨三个月前被国民党特务抓走后,她就天天守着这个家,把丈夫的衣物叠了又叠,总盼着能有他平安回来的消息。 突然听见熟悉的声音,她手里的针线“啪嗒”掉在地上,连鞋都没顾上穿,光着脚就往门外冲。 门口的街道上,囚车缓缓驶过,车栏杆后,林正亨穿着沾满污渍的囚服,头发乱蓬蓬的,脸上还有未消的伤痕,可他的眼睛却亮得惊人,正使劲朝着家门的方向张望。沈保珠扑到路边,想靠近囚车,却被旁边的宪兵死死拦住。 “正亨!正亨!”她哭喊着,声音都破了,林正亨看见她,嘴角扯出一个勉强的笑,隔着车窗大声喊:“保珠,照顾好孩子们,别难过,我不后悔!” 宪兵把沈保珠推得一个趔趄,膝盖磕在青石板上,血珠瞬间渗出来。她顾不上疼,爬起来又冲过去,却被枪托挡住。囚车铁轮吱呀,像碾在她心口。林正亨还在喊,嗓子劈了叉,变成嘶嘶的风:“红领巾——抽屉——”话没说完,后座宪兵一拳砸他腹部,他弯成虾米,再也吐不出字。 沈保珠后来回想,那几句是她丈夫留的暗号。红领巾是儿子林新松的,抽屉里压着一封家书,信纸用米汤写成,干了看不见,蘸水才显字:若我回不来,把孩子们带去香港,再找组织。信尾画了一把镰刀,歪歪扭扭,像小学课本的涂鸦,却是他们夫妻最后的约定。 当天夜里,台北马场町枪声一响,乌鸦扑棱棱飞过刑场。同案赴死的还有七人,血把荒草染成黑紫。宪兵拖走遗体,不留碑,不留名,只撒石灰盖味。沈保珠抱着那封米汤信,在天亮前把家里所有进步书籍塞进灶膛,火苗噼啪,烤得她满脸通红。她低头对俩孩子说:“爸爸出差了,很远,要坐船。”女儿林新美才五岁,奶声奶气问:“船上有糖吗?”沈保珠笑不出来,把脸埋进女儿颈窝,泪湿了一大片。 1953年,她真带孩子去了香港,靠给人织毛衣、糊纸盒糊口。每织一针,她心里默念一句林正亨的名字,十年下来,名字被默念成一条看不见的长线,比台湾海峡还长。孩子们慢慢懂事,从别人嘴里知道父亲被枪决,回家抱着母亲哭成一团。沈保珠没哭,她拿织毛衣的竹签当教鞭,指着墙上那幅丈夫穿西装的旧照:“记住,你爸没偷没抢,他想要穷人有饭吃。” 1987年台湾解严,沈保珠已白发苍苍。她带着孙儿回台北,直奔六张犁乱葬岗,在一堆无字碑前跪倒,把从香港带来的土撒在地上:“正亨,我回来晚了,可我把家带回来了。”她没眼泪,眼泪早在那些年的黑夜里流干,只剩干涩的喉音,像老旧的留声机。 我读到这段史料,是在厦门一个旧书摊。泛黄卷宗里夹着林正亨就义前的照片,他嘴角带笑,像下一秒就要开口说话。我合上书,抬头看街对面灯火——奶茶店、网红打卡墙、LED屏播着“小确幸”。没人知道七十多年前,有个男人为了“大确幸”倒在荒野。我把卷宗买下,回家扫描存档,发到网上,配文只有一句:他喊的“保珠”,你听见了吗?帖子底下,几百条回复,有人@自己女友:“换我,也会这么喊。” 别急着感动。喊名字容易,守名字难。沈保珠守了一辈子,把名字守成家族史,守成海峡史。我们今天刷手机,三秒换一个热搜,可曾想过,有些名字不该只停留在三秒?林正亨不是符号,他是被子弹穿过肉的温度,是囚车碾过心的重量。记住他,不是为了煽情,是为了下次再听到“理想”二字,心里能打一下颤:那是用人命换的,别轻易拿它发朋友圈。 夜深了,我合上电脑,耳边总幻听那句“保珠——”,像巷口风,像楼下烧烤摊的吆喝,像父亲喊母亲吃饭。我走到阳台,对面楼还有亮灯的,不知道谁家妻子在等丈夫回家。我想,如果明早太阳照常升起,我们至少可以做一件事:把该记的名字,从旧纸堆里翻出来,放在今天的光底下,让它晒一晒,别让霉斑啃光了最后一笔。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。