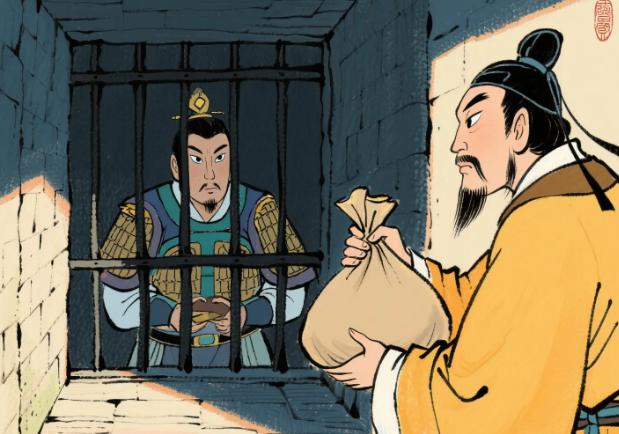

隆庆元年,权倾天下的锦衣卫都指挥使陆炳病死,新皇帝下令清算抄家,然而,当御史们急切地翻检罪证时,意外发现一份字迹潦草的私人手札,让所有人陷入沉默。 皇帝换了,风向也跟着变了,新皇帝朱载垕登基,改元“隆庆”,他不喜父亲那一套“以刑驭国”的法子,对锦衣卫更是厌恶已久。 陆炳一死,他立刻下旨,彻查其生前所为,不得隐瞒,抄家封产,追查私罪。 御史们摩拳擦掌,觉得这是建功立业的机会,锦衣卫这些年杀人、逼供、缉拿文臣,早已积怨满朝,如今总算轮到他们低头。 陆府被抄,满屋却是旧物与尘灰,士子们幻想中金砖银锭、密账毒册,并未出现,陆炳的府邸虽大,却朴素得让人失望。 屋内家具虽精致,但多有磨损,书案上墨迹未干,一看便知死前还在批阅文书。 更让人意外的是,他的卧室里只有几封私信和一只木匣,匣中有一页手札,纸已泛黄,字迹潦草,墨迹未干处尚有指印。 御史点烛细读,读到一行时,手微微一抖:掌诏狱十数载,虽奉上命,然吾心可昭日月,未尝构陷一人。” 这句话谁都看得懂,但没人敢下判断,诏狱,是明朝最阴冷的地方,锦衣卫掌诏狱,不用走刑部,不须三法司,皇帝一句话,就能将人投进去。 陆炳掌诏狱十多年,几乎每一个重臣倒台,都绕不开他的影子,严嵩、夏言、胡宗宪、张经……这些名字,无一不是死于风头最盛时。 他若说“未构陷一人”,那便是说,他只是听命行事,从未私加一笔冤枉,这话,说轻了是自辩,说重了是控诉。 史书里,陆炳的形象极为复杂,《明实录》称其“工于心计,隐于形迹”,《明史》写他“权倾一时,势压中外”。 可也有别的说法,《明实录·世宗实录》记载,陆炳曾三次上书,请求限制锦衣卫权力,主张“重法须明据,不可株连无辜”,其中一封奏疏还在内阁存档,被驳回。 据《明书纪略》记载,陆炳曾在狱中放过一名因“言语不敬”被捕的举子,理由是“少年狂语,不足致命”,那人后来成了万历朝名臣,曾在奏疏中提到“昔年狱中,一人轻语,幸逢陆公,得免身死”。 这些零星记载拼起来,像是一幅模糊的肖像,既有铁血,也有克制,手札到底是真的,还是写给后人看的,这成了御史们争执的焦点。 有人说,这分明就是陆炳的自我粉饰,早知大限将至,写几句“正言”留给后人,对名声有益。 也有人说,一个人若真死到临头,写什么都是真话,他若要粉饰,完全可以藏匿财物、销毁密信,没必要留一纸空言。 更有人提到,陆炳去世前并未安排后事,连家人也不知他病得如此之重,那封手札,很可能是他在意识模糊时写下的。 清算继续,可气氛变了,皇帝的旨意还在,陆府的查抄照旧进行,只是,御史们的语气不再那么锋利,奏折里也不再用“必诛其罪”之类的字眼。 有人开始写“陆炳虽权重,未见贪墨”,也有人含蓄地说“其人多行于暗处,不可一笔定论”。 陆炳的家人并未遭流放,留在京郊小宅安葬,皇帝虽未赐谥,却也未追究其子孙,朝廷像是突然想起,他毕竟是皇命行事的人。 陆炳不是青天,也不是酷吏,他是一个在风雨中站得极稳的人,长年行走在权力与良知之间,留下的,是一串复杂的脚印。 他的那封手札没有改变什么,却让人知道,在那样一个年月里,有些人行事,不完全是为了自己,他们也怕夜长梦多,也怕子孙被诘问,所以写下一句:“吾心可昭日月。” 主要参考资料:《明史·陆炳传》、《明实录·世宗实录》卷241、卷287、《明书纪略》王士祯辑录

评论列表