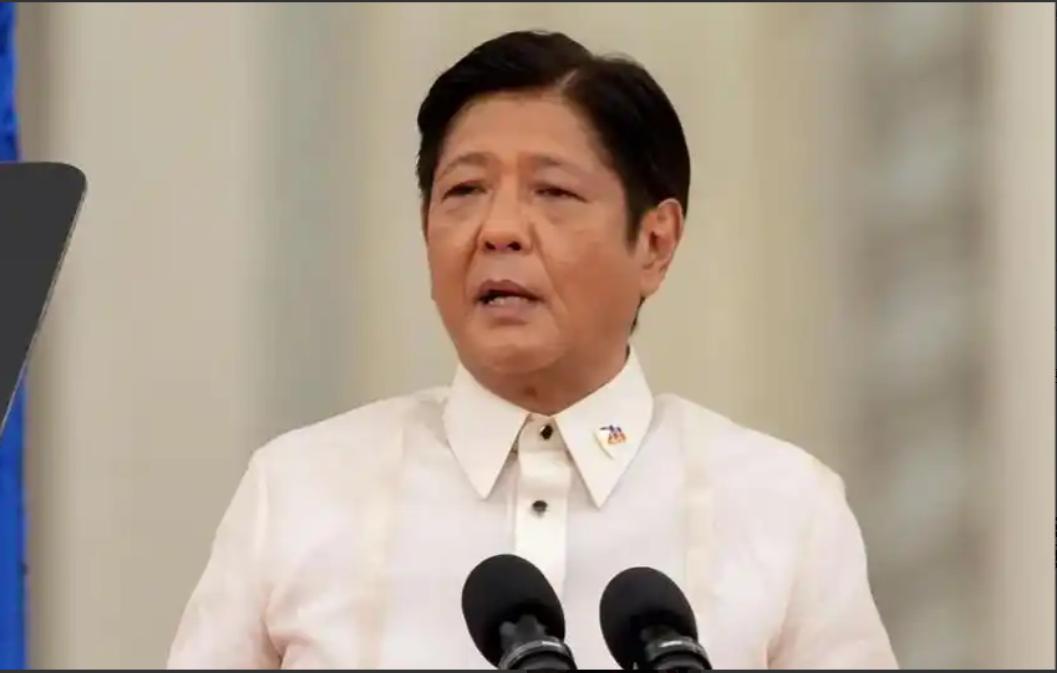

菲国记者问小马科斯:“1962年印度开了第一枪,差一点被灭国;1979年越南开了第一枪,差一点被亡国。请问大统领阁下,如果菲律宾开了第一枪,你觉得美国会帮助菲律宾到什么程度?” 喜马拉雅山南麓的秋日,通常天高云淡。 但1962年的那个十月,空气中却弥漫着硝烟与误判的味道,新德里的办公室里,地图上的“前进政策”被红笔勾勒得雄心勃勃。 当时印度高层弥漫着一种乐观情绪,认为无论是华盛顿还是莫斯科,都会在关键时刻站在自己一边,这种信心并非完全空穴来风,他们确实获得过某些模糊的战略保证。 但是,当枪声真正在边境响起,战争机器全力开动时,承诺中的国际支援却像高原上的氧气一样稀薄。 美国当时的肯尼迪政府正深陷古巴导弹危机的核阴云,无暇他顾,赫鲁晓夫的苏联则更注重实用主义的地缘平衡,而非单一盟友的得失。 结果世人目睹的是一场堪称教科书式的闪电战,印度军队遭遇了灾难性的溃败,不仅军事防线全面崩溃,国家自信也一度跌至谷底,所谓“差一点被灭国”的说法,并非完全夸张,那是一种战略误判带来的窒息感,整个国家在那一刻仿佛悬在了悬崖边缘。 无独有偶,1979年初,越南在成功统一后信心高涨,其大军挥师进入柬埔寨,这一决策背后,与苏联签订的《友好合作条约》仿佛是一张闪亮的保险单,莫斯科的军事顾问、武器装备乃至国际舞台上的政治掩护。 但现实很快露出了冷酷的獠牙。 越南发现自己深陷柬埔寨战场的泥潭,而承诺中“坚如磐石”的苏联援助,远水难解近渴。更致命的是,北方邻国做出了强烈反应,紧接着的边境军事行动,并非意在占领领土,却精准打击了越南北部的工业设施。 那些苏联援建、象征现代化希望的工厂、桥梁和交通枢纽,在短时间内遭到重创,越南国力被极大消耗,民生凋敝,经济发展被硬生生拖后了十余年,那张闪亮的保险单,在索赔时才发现条款模糊、免责众多。 历史从不重复细节,却常常押韵相同的韵脚。 回到当下的马尼拉,海风依旧温热,但气氛却与往年不同,总统府内的决策,在一定程度上,一直是以政府的利益为主,但市井街巷中,老百姓谈论的却是餐桌上价格日益昂贵的水果、等待出口的椰子油,以及那些能否如期开工的中国承包商投资的基建项目。 多项权威民调显示,绝大多数菲律宾民众明确反对在南海问题上主动挑衅中国,他们深知,中国是菲律宾不可或缺的最大贸易伙伴之一,是香蕉、菠萝等农产品的主要买家,是旅游业的重要客源,更是“大建特建”基础设施计划中关键的投资与技术来源地。 一旦关系恶化,这些实实在在的经济利益将首当其冲。 首先,所谓的“军事援助”从来不是免费的午餐,往往附带苛刻的政治条件,而这些援助的实质内容,也常令人哑然,仔细检视近年来美国向菲律宾移交的“军事装备”,许多是来自美军库存的二手、甚至三手货。 它们型号老旧,维护成本高昂,与菲律宾军队的实际需求存在巨大差距,就像送给一个现代城市一辆装饰华丽的马车,看似光鲜,却完全无法解决日常通勤问题。 那些根据《加强防务合作协议》开放的基地,本质上是美军为其在整个印太地区行动提供支持的枢纽和加油站,它们的战略设计,是为了服务美军的全球力量投送,而非专门保护菲律宾在南海的特定利益。 最关键的是,美国的历史和行为模式早已无数次证明,其战略决策的核心准则是“美国优先”。 从朝鲜战争到越南战争,再到近年的乌克兰危机,华盛顿的支援永远有其红线,它可以提供武器、情报和顾问,但绝不会为了盟友的核心利益而与一个核大国走向全面战争,那不符合其根本的国家利益。 而在南海之上,中国的海警和海上民兵队伍已经建立了有效的日常管控体系,他们执法严明,行动坚决,背后是强大的综合国力和坚定的主权意志。 中国甚至宣布设立南海环境保护区,这是一种自信的体现,以一种非军事的、民事化的方式,巧妙地强化了对相关水域的实际管辖和主权主张。 在这种背景下,菲律宾的任何挑衅性行动,都可能招致迅速、有效且克制的反制,其结果很可能是菲方船只被驱离、被水炮警示,甚至被依法扣押,从而造成既丢颜面又蒙受实际损失的尴尬局面。