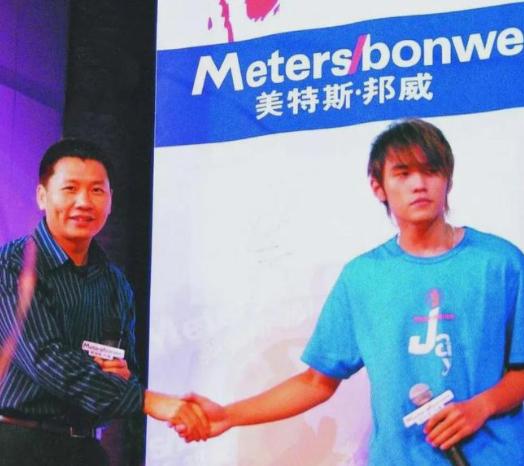

1994年,温州人周成建揣着400万,没开厂,先注册“美特斯邦威”四个字。三个月后,他把一半钱塞进自己口袋,剩下一半真去做了衣服。 1994年,温州的空气里还弥漫着“敢闯敢拼”的商气。大街小巷充斥着拉货的小三轮、代销的个体户、贴牌的作坊。 就在这一年,29岁的周成建,揣着400万现金,走上了一条与大多数温州人截然不同的路。 这400万,在当时是一个天文数字。 别人要么拿来盖厂房,要么砸进机器设备,可周成建却干了件让同行咋舌的事——他没急着开厂,而是先跑去工商局,注册下了一个谁都觉得古怪的名字:“美特斯邦威”。 “名字要洋气,才能做全国市场。”这是他反复对身边人说的一句话。温州人在当时多是贴牌代工,给北方的品牌供货,挣的是薄利。 周成建心里清楚:靠打工,永远当不了老大。他要做自己的牌子,要有“名头”,而这个名头必须先注册下来,先把身份卡住。 名字一落地,牌子有了,他却没急着全投进生产。他把400万一分为二:200万塞进自己口袋,留作后路和流动资金,另外200万,才真正投到衣服上。 有人说他小气,也有人说他精明,但周成建心里明白:做生意不是一口气砸光,而是要留一手。 三个月后,第一批印着“美特斯邦威”LOGO的衣服,悄然出现在温州、上海、广州的批发市场。和其他粗制滥造的衣服不同,他的货不仅版型时髦,还特别讲究布料的手感。 那时正是“港风”席卷内地,年轻人渴望穿出个性,周成建抓准了这一点——做年轻人的衣服,不走传统服装厂的“老干部风”。 为了推广,他跑遍大江南北的批发市场,甚至亲自扛着袋子上火车。别人问:“你一个老板,怎么还自己送货?”他笑笑说:“衣服卖出去才是真的老板,堆在仓库算什么。” 到了1995年,温州当地人突然发现,市场里冒出一堆写着“美特斯邦威”的招牌小店,年轻人趋之若鹜。 有人以为这只是一个小打小闹的服装摊,可实际上,周成建已经开始构建属于自己的连锁帝国。 他的思路和别人完全不同:别人在温州做工厂、开代工,他直接跳过生产,把重点放在“品牌”和“渠道”上。 他引入了一个当时极为新鲜的玩法——加盟连锁。别人开店要先备货、压库存,他则告诉加盟商:“你只要开店,装修按我的要求来,货我来供,卖不掉的我收回。” 在那个还没有人敢担风险的年代,周成建用这种方式,把一批又一批加盟商牢牢绑在了自己品牌的战车上。 短短几年,美特斯邦威的门店从温州扩展到上海,再到北京、广州。每到一个大城市,他都亲自跑市场,观察年轻人穿什么、追什么,回来立刻调整款式。 那时候的美特斯邦威,几乎就是“90后”的时尚符号:价格不贵,款式新潮,最重要的是,它写满了一个字——自由。 周成建的精明还体现在广告上。1990年代,中国的服装广告大多是明星穿着西装,摆出一副严肃模样,喊一句口号就完事。但周成建不这么干。 他花重金请人设计广告语:“不走寻常路。”短短五个字,击中无数年轻人的心。那是一代人开始渴望个性、追求自我表达的年代,美特斯邦威恰好成了他们的标签。 广告一出,门店的销量翻了几倍。大学生、打工仔、中学生,人人都想穿上那件写着“Meters/bonwe”的T恤,仿佛穿上它,就能摆脱父母的规矩和老师的管教。 生意越做越大,周成建没有忘记自己当年留在口袋里的那200万。那些钱,被他用作滚动资金,不仅保证了品牌不会因为周转断链,还让他有底气应对市场的起伏。 别人看似大胆投钱,其实是冒险;他看似保守,却走得稳健。 1999年,美特斯邦威在全国的门店数量已突破500家,年销售额直逼10亿元。此时,很多人终于意识到,那个当年“没开厂只注册商标”的温州人,不是疯子,而是先见之明的玩家。 进入21世纪,美特斯邦威更是迎来巅峰。周成建不断签下当红偶像代言,开出旗舰店,把品牌送进年轻人心里。 2008年,北京奥运会的热潮下,美特斯邦威成为国内服装市场当之无愧的王者,销售额一度超过百亿元。

![小仙女又出来作妖了[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]一小仙女去医院拍胸片,吐槽医院提供的拍](http://image.uczzd.cn/1538131389774431834.jpg?id=0)