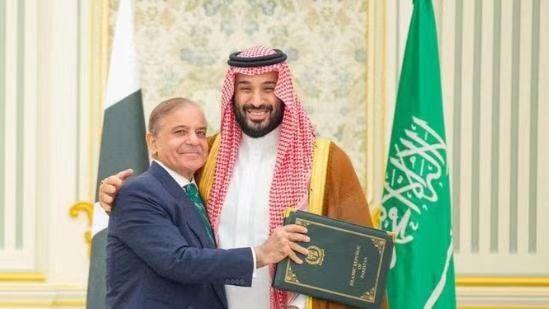

美国不靠谱,那就靠向中国!中东57国齐聚开会,沙特王储一锤定音。2025年9月15日,阿拉伯和伊斯兰峰会、海湾合作委员会迅速行动起来,召开了联席会议,57国政要一起出席。 大会经过了一天时间的讨论,最后形成了一个共同声明,主要有三点:第一,推动在联合国除掉以色列成员国的资格,要谴责以色列;第二,启动联合防御机制,共同防御以色列未来的跨境打击,维护各国的安全;第三点,要调整2026年的国防预算,用100亿美元购买武器装备,以强化中东各国自身防御能力。且中东国家开始倾向中国的军工企业。 2025年9月的多哈,注定成为中东地缘政治的历史性坐标。 美国在中东的传统盟主地位遭遇空前挑战,而中国作为新兴战略伙伴的角色正获得前所未有的重视。 卡塔尔遇袭事件成为检验美国中东安全承诺的试金石。 作为同时与以色列和卡塔尔保持军事合作的国家,美国在事件中的“战略模糊”态度暴露其联盟体系的内在矛盾。 卡塔尔作为美国中东驻军司令部所在地,其防空系统完全由美军负责,却未能阻止盟友以色列的越境打击,这种安全机制的失效具有象征意义。 更深刻的是,美国对事件“一问三不知”的处理方式,延续了其近年来在中东战略上的实用主义转向。 从特朗普时期承认戈兰高地主权,到拜登政府默许以色列扩大定居点,再到此次对卡塔尔遇袭的暧昧态度,美国在中东的安全承诺已从“铁幕保障”退化为“选择性保护”。 这种转变促使中东国家重新评估将国家安全完全寄托于单一外部大国的风险。 阿拉伯伊斯兰峰会与海湾合作委员会联席会议产生的三点共识,标志着中东国家集体安全意识的飞跃。 推动联合国取缔以色列成员国资格虽具象征性,但反映了阿拉伯世界试图在国际法框架内寻求突破的新思路; 联合防御机制的启动则意味着地区安全架构从“外部依赖”向“自主协作”转型; 而100亿美元的联合军备预算更彰显了务实的安全能力建设决心。 特别值得注意的是,这些举措并非临时性的应激反应,而是对长期安全困境的系统性应对。 中东国家逐渐认识到,在巴以问题长期僵化、伊朗核问题复杂难解、大国竞争加剧的背景下,必须构建具有韧性的自主安全体系。 这种战略觉醒可能重塑未来中东的安全生态。 沙特王储对中国阅兵装备的公开赞赏,绝非外交场合的常规客套。 中国武器装备体系在中东的认可度提升,建立在三个核心优势基础上: 首先是在无人机、导弹防御系统等不对称作战领域的技术突破; 其次是无需政治附加条件的合作模式; 最重要的是中国提供的不仅是武器出口,而是整套国防现代化解决方案。 中国与中东的防务合作正在发生质的变化:从单件装备出口向体系化能力建设提升,从传统买卖关系向联合研发生产深化,从纯商业合作向战略安全伙伴关系演进。 这种转变既顺应中东国家国防自主化的需求,也契合中国“一带一路”安全保障建设的逻辑。 当前中东正在形成的不是简单的“去美国化”,而是更为复杂的多极平衡格局。 各国在保持与西方传统联系的同时,积极发展与中、俄等国的战略关系,通过多元化外交降低安全风险。 这种“多向对冲”策略将成为中东国家的新常态。 中国在中东的角色需要精准定位:不是替代美国成为新的单一主导力量,而是作为多元平衡中的重要一极。 中国提供的合作选项使中东国家获得了更大的战略自主空间,这种“选择权”本身就在改变地区力量对比。 新中东安全架构将走向何方? 多哈会议标志性的联合声明背后,隐藏着更深层的战略问题:中东国家能否克服内部歧见,建立可持续的集体安全机制? 地区安全合作会停留在应对共同威胁的战术层面,还是能发展为具有共同安全观的战略架构? 特别值得观察的是,在中国、俄罗斯等新兴力量提供替代选择的情况下,中东国家将如何平衡传统盟友与新兴伙伴关系? 这种平衡会导向更加稳定的多极秩序,还是可能引发新形式的大国竞争? 中东安全格局的重构刚刚开始,其最终形态将如何影响全球地缘政治平衡,值得持续关注。