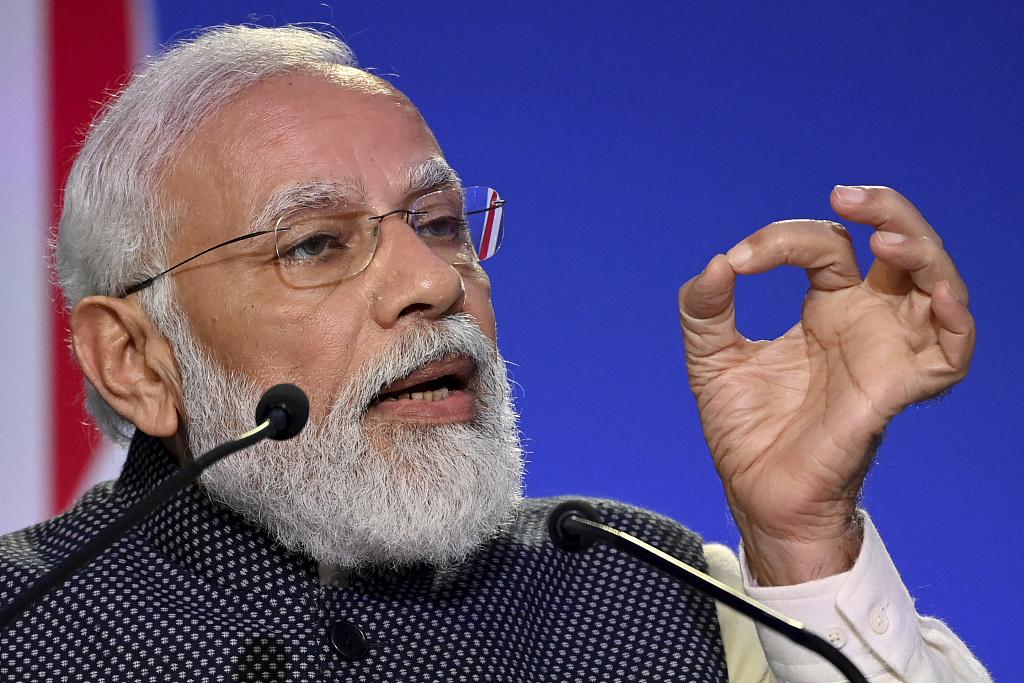

其实我们中国人不知道的是:印度除了极少数高知人士,其他包括印度高层精英,下至普通的国民大众,打心眼里是瞧不起中国,并对中国具有心理优势的。在印度的教科书里,佛教的东传被描绘成“印度文化对亚洲的征服”,而《西游记》则成了“中国人来印度取经的例子”,强调的是“印度是老师,中国是学生”。 在印度的教科书里,佛教的东传被描绘成“印度文明影响中国”,数学、哲学、宗教被夸大成印度对亚洲的贡献。 印度是佛教的老家,这点咱们得承认,就像咱们的孔子思想影响了东亚一样,好东西自然会流传。 但佛教到了中国之后,早就不是原来的模样了,咱们中国人把自己的哲学思想、生活习惯融进去,发展出了禅宗、净土宗这些独特的流派。 就像南方人到北方包饺子,肯定会按自己的口味加点料,最后端出来的还是饺子,但味道已经不一样了。 印度教科书里只说他们“输出”文化,却不提佛教在中国的新生,这就有点像种果树的人,只说自己播了种,却不提浇水施肥的人让果树结出了更多果子。 更有意思的是,印度人总说自己的数学、哲学对亚洲贡献最大,这话听着耳熟,不就像街坊邻居聊天时总夸自己家孩子聪明吗?其实古代的文化交流从来都是你来我往的,咱们的造纸术、指南针通过丝绸之路传到印度,帮他们记录了多少文献?他们的数字符号经过阿拉伯人传到欧洲,成了全世界通用的数字,这里面也有文化传播的功劳。 可要是把这种交流说成“征服”,那就太离谱了,就像咱们互相借东西用,最后变成了谁征服谁,这道理说不通啊。 为什么印度会这么讲历史呢?这得从他们国家的底子说起。 咱们中国从秦始皇开始就书同文、车同轨,统一的观念深到骨子里,可印度直到英国殖民时期才勉强凑成一个统一的国家,之前几千年都是小国林立。 这种历史造成的“国家认同感”缺失,让他们特别想找些能骄傲的资本,文化就成了最好的材料,毕竟印度河文明、佛教起源这些都是实打实的老祖宗遗产。 莫迪政府这几年大力推广印地语和梵文教育,就是想通过文化把全国拧成一股绳,这种心情能理解,但把历史讲得这么偏就不对了。 他们强调“印度是老师,中国是学生”,背后藏着的是现代国家竞争的心态,这些年印度经济发展快,总想在各个方面证明自己不比中国差。 历史叙事就成了他们的心理支撑,好像把过去说得越辉煌,现在就越有底气,但这种做法有点像咱们村儿里比家产,只报自己家的金银,不提别人的珠宝,最后比来比去只会伤了和气。 其实两个文明古国各有各的长处,印度的哲学思辨、咱们的实用技术,本来就该互相欣赏。 说起来,印度人这种莫名的优越感挺有意思的,他们总觉得中国不如他们,可又说不出具体哪里不如,就像有些邻居,总觉得自己家什么都好,别人过得好都是运气。 其实咱们中国人根本不在乎谁当老师谁当学生,老祖宗早就说了“三人行必有我师”,好的东西咱们就学,自己有的宝贝也愿意分享。 玄奘法师当年去印度,是带着学习的心态去的,但他回来的时候,也带着中国的文化馈赠,这才是真正的文明交流。 现在的问题是,这种片面的历史教育会让印度老百姓对中国产生误会,从小就被教自己的文化“征服”了别人,长大了自然会觉得自己高人一等。 可真实的历史哪有那么多征服,更多的是互相学习、共同进步,佛教传到中国后发扬光大,印度的数字符号全世界在用,中国的四大发明推动了世界进步,这些都是人类共同的财富,不是哪一个国家的功劳。 咱们中老年人经历过国家从弱到强的过程,最明白实事求是才有底气,印度想通过美化历史增强自信,这种心情可以理解,但路子走偏了。 真正的自信不是靠说出来的,而是靠做出来的,咱们中国不也有过被人看不起的时候吗?但咱们靠自己的努力一步步赶上来,这才是真本事。印度要是总沉湎在“老师”的幻想里,反而会耽误了自己的发展。 说到底,文化交流就像走亲戚,你送我一袋米,我回你一篮菜,礼尚往来才能长久,要是总想着自己送的是山珍海味,别人回的都是不值钱的东西,那这亲戚肯定走不长远。 中印作为邻居,又是两个文明古国,更应该客观看待历史,印度教科书里的那些说法,就像哈哈镜,把自己照得特别高大,把别人照得变形了,看着好玩,可不能当真。 咱们普通人看这事,心里有数就行,知道历史的真相,也理解邻居想争口气的心情,但不能跟着他们的哈哈镜看世界。 毕竟日子是过出来的,不是说出来的。印度要是真有自信,就该大大方方承认文化交流是双向的,咱们中国从来不怕承认自己向别人学习过,因为我们知道,善于学习的民族才能不断进步。这种自信,才是真正的文化底气,比教科书里那些夸张的说法实在多了。