为什么野鸡一到天黑后就“失踪”? 一位野生专家告诉我,80%的人都不知道,野鸡曾和人类在一块儿生活过,可最终没有被驯化,为什么野鸡没有受到“欢迎”?这事儿得从野鸡的“隐身术”说起。 “又藏起来了,实在是太警觉了!”每次到了夜晚,那白天四处飞叫的野鸡,竟直接消失的无影无踪,那么,它们究竟到哪里去了呢?一整晚都不带挪窝? 事实上,野鸡有着非常严重的夜盲症。野鸡的眼睛结构和大多数昼行性鸟类一样,视网膜中视觉细胞较少,它是负责弱光环境下看清事物的“主角”。所以,这就意味着它们在夜间的视力极差,几乎是“睁眼瞎”。 因此,既然看不清,那就彻底藏起来。每天日落前半小时,是它们最紧张的“通勤时间”。它们不会漫无目的地乱飞,而是目标明确地冲向那些最高、最密、荆棘最多的树丛,奋力一跃,抓住枝条,然后,立刻化身为一团毫无声息的阴影。 所以,野鸡的“隐身”并非主动的魔法,而是一种扬长避短的生存智慧:利用环境的遮蔽来弥补自身夜视能力的不足,从而安全地度过危险的黑夜。 此外,曾有一位动物专家发现:树枝上的它们极度警觉,任何一点异响,比如一只猫头鹰划过天空的扑翼声,都会让它们的肌肉紧绷;那不是恐惧,是一种高度克制的防御姿态。它们相信树枝胜过相信大地,这种本能的信任,是世代演变得来的。 考古证据显示,早在七千年前的新石器时代,野鸡就出现在人类聚落周围,与原鸡(家鸡祖先)共同觅食。但先民们最终只驯化了原鸡。在河南某遗址出土的动物骨骼中,野鸡遗骸始终与野生动物堆在一起,而原鸡骨骼则出现在居住区,显示已被圈养。 那么,它们为什么没有被驯服呢?研究表明:野鸡大脑中负责应激反应的杏仁体,比家鸡发达30%,其骨骼结构更适合长途飞行,这些特性使它们拒绝被拘束,当先民尝试圈养时,野鸡会出现猛烈撞笼、绝食等行为,产蛋率仅家鸡的十分之一。 正因如此,它们错过了被写入“人类文明史”的机会。它们的亲戚——原鸡,便选择了妥协,最终,成为了目前全球数量最多的鸟类家禽;而野鸡则是选择了另一条路:用极致的警觉换取极致的自由。 当每日清晨,第一缕阳光洒向大地,你会发现它们又“凭空出现”在田埂上,仿佛从未离开。它们舒展羽毛,开始新一轮的觅食、争斗与求偶,仿佛昨夜那个紧绷到极致的身影是另一个物种。 所以,不是野鸡不受“欢迎”,而是,它的“隐身术”成功的保全了自己,注定无法成为人类庭院里的家禽!对此,您是怎么看待这件事的呢? 信息来源: 澎湃新闻|《野鸡是国家保护动物吗?抓野鸡犯法吗?为什么要保护野鸡?》 正北方网-内蒙古日报|《打野鸡》 文|梅林 编辑|南风意史

否极泰来

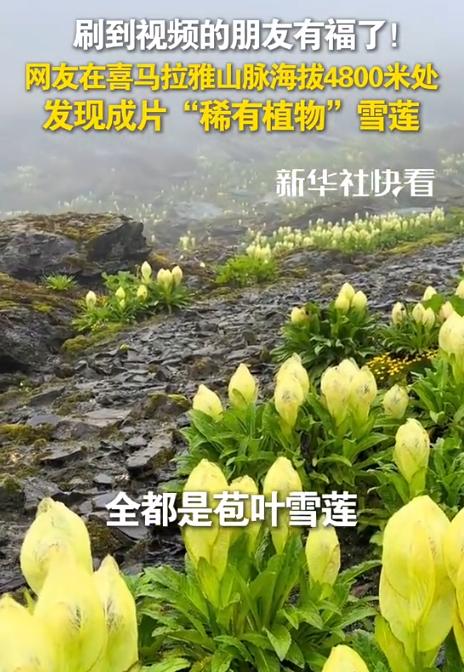

好漂亮