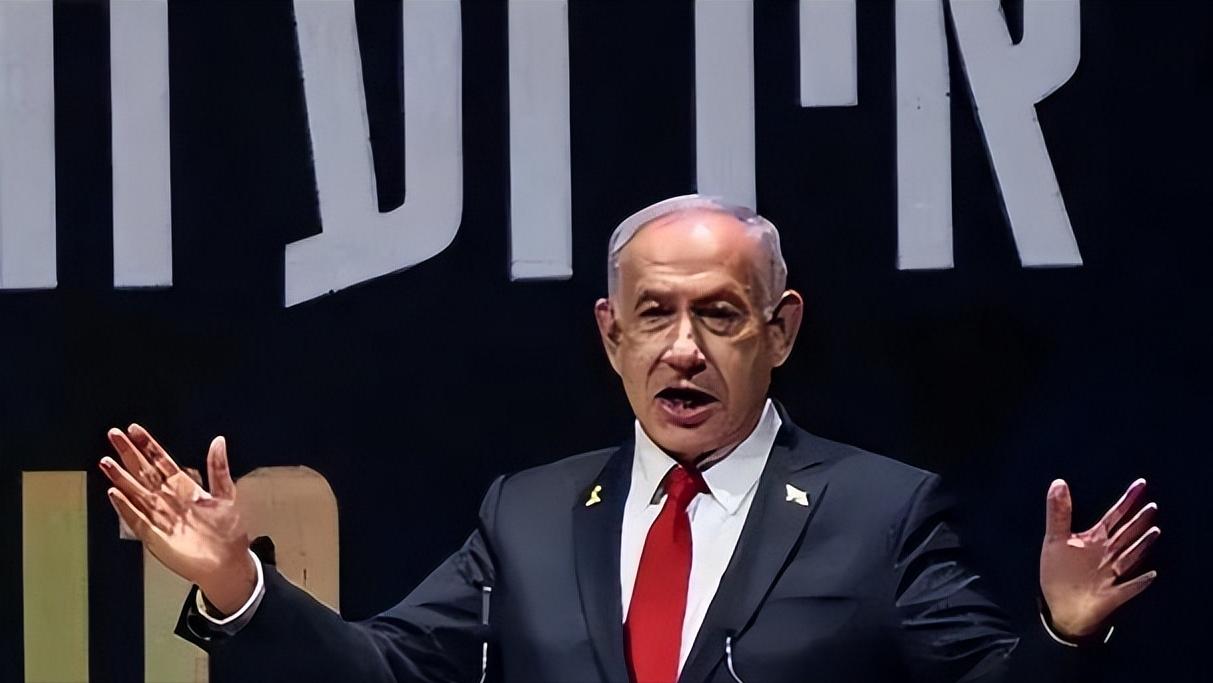

号外!号外!联合国大会的投票结果揭晓 2025年9月12日,纽约联合国总部,一场“能写进教科书”的大戏正式落幕,142国赞成,10国反对,联大压倒性通过支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国的决议。 投票结果一出来,会场掌声雷动,代表们当场热泪盈眶。 而另一边,美国和以色列面无表情提前退场,毫无悬念的“少数派”,这场投票,不只是一次表态,更像是全球对以巴几十年纠缠的重新评估和大洗牌。 这次联大表决,被不少国际媒体形容为“历史拐点”。 为什么?因为从数字来看,这不是简单的多数通过,而是国际态度的集中爆发,142票赞成,意味着从亚洲到非洲,从拉美到欧洲,绝大多数国家已经不再回避这个问题:巴勒斯坦,是时候建国了。 更耐人寻味的是,法国、英国、加拿大等一度“暧昧”的老牌西方国家,也果断倒向了支持票。 法国总统马克龙早在7月就预告了这一步,这次直接兑现承诺,英国和加拿大这两个传统盟友,也不再满足于“道义支持”,而是用实际行动投下决定性一票。 如果说过去几十年,欧洲在巴以问题上总是“说一套、做一套”,那么这次,他们给出了一个明确的信号:对以色列的容忍,已经到头了。 这不是一时情绪,而是多年积累的“失望爆发”,《金融时报》干脆点破:这是对以色列不断扩建定居点政策的“集体不满投票”。 而在一片支持声中,美国的孤立感前所未有,除了以色列自己,跟着美国投反对票的,只剩下寥寥数国,匈牙利、捷克、危地马拉之类的小圈子。 美国驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在发言中照例“炮轰”决议,说这是“送给哈马斯的大礼包”,但这套说辞,连美国国内媒体都开始质疑。 《华尔街日报》直言:这次投票,是美国中东影响力持续下滑的信号。 值得注意的是,拜登政府在2024年卸任后,特朗普重新上台后在中东问题上回归了“强硬派”路线,试图全面拉拢以色列。 但现实却是,美国越是强推立场,世界越是集体背身。 这不只是道义上的“分歧”,更是外交上的“落单”。 投票当天,以色列政府的态度也清晰得让人“心惊”,就在联大投票前夕,以色列宣布将在约旦河西岸E1区域新建3500套定居点住房,投票时,推土机还在轰鸣作业。 这不是巧合,而是赤裸裸的回应:国际怎么表态,我们照干不误。 E1区域的重要性不容小觑,这里一旦被定居点占据,意味着巴勒斯坦未来的建国版图将被硬生生割裂。 换句话说,以色列这步棋下得很狠,就是要堵死所谓“两国方案”的空间。 以总理内塔尼亚胡也没藏话,直接喊话:“我们的边界,就是约旦河谷。”这不仅是对联合国投票的正面硬刚,更是对2024年国际法院裁决的公开拒绝。 《华盛顿邮报》指出:这是以色列首次公开无视国际法院裁决,未来可能面临“前所未有的法律与外交压力”。 这次投票结果,其实也像是一份“国际朋友圈体检报告”。 除了美国和少数几个东欧国家,全球对以色列的支持率呈断崖式下滑,上世纪90年代,至少有50多个国家在类似议题上力挺以色列,如今只剩个位数。 背后说明什么?地缘政治正在重组,美国的“老朋友们”不再愿意无条件站队。 尤其是阿拉伯国家,这次集体投出支持票不说,沙特和阿联酋还直接承诺提供巴勒斯坦建国所需的资金支持。 这种空前团结,在过去几十年里几乎从未出现过。 欧洲方面,德国和意大利虽也投了赞成票,但语气明显谨慎,强调“支持建立在不破坏地区稳定的前提上”。 这也透露出一个现实,欧洲虽然在道义上大步前行,但在政策执行上仍有保留。 在这场国际大局中,中国的立场和行动也值得关注。 中国驻联合国大使傅聪投票前明确表态:“必须停止选择性执行国际决议的做法”,这句话说得不响不亮,却戳到了点子上。 更关键的是,中国中东问题特使已宣布将主办巴以和平会谈,提供中立平台。这是从“表态”到“行动”的转变。 《南华早报》认为,中国正从“旁观者”变成“调停者”,在美国影响力持续滑落的背景下,中国的中立与稳定,或许正好填补那块空缺。 对于中国来说,这不仅是一次外交机会,更是对“全球治理观”的一次实战检验。 当然,142票只是一个起点,真正的挑战,才刚刚开始。 联合国大会的决议并不具备强制执行力,以色列已经明说不会撤出定居点,军事控制和现实地面情况,也不是一纸投票就能改变的。 人道主义危机依然严峻,联合国数据显示,加沙地带约有50万人正面临粮食短缺,和平谈判机制尚未启动,地区局势依旧扑朔迷离。 但这次投票意义重大,不在于它立刻改变局势,而在于它改变了讨论的框架,从现在起,巴勒斯坦建国不再是“是否该建”的问题,而是“该怎么建”的问题。 参考信息: 142票赞成、10票反对,联大通过!-2025-09-13 14:20·京报网