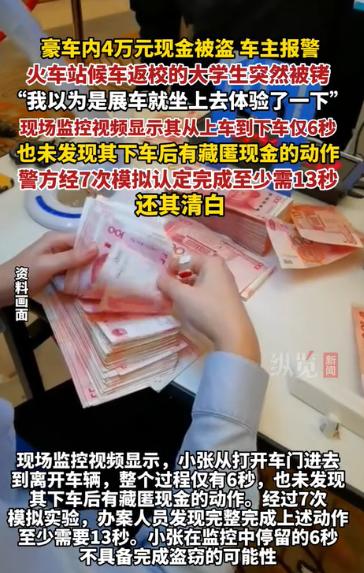

河南,一大学生在回校途中被民警给直接铐走了。原来此前该大学生和女友去逛商场时,看到有一辆豪车停在那,大学生就直接拉开门坐了进去,而那辆豪车上恰好丢失了4万元现金。警方怀疑是该大学生所为,但大学生却感到十分冤枉,称自己以为是商场的展车,并没有盗窃。 案卷移送至检察院时,负责批捕的检察官注意到一个被忽略的时间差:报案记录显示车主发现4万元失窃是在2月15日,而监控中大学生进入车辆的时间是2月7日,两者相隔整整八天。 这个时间跨度让她在首次阅卷时就画下了着重线——如果真是大学生作案,为何要等到八天后才被发现失窃? 警方提交的提请批捕书里,核心证据是那段6秒的监控视频。 画面经技术增强后可清晰看到:大学生拉开车门时,左手下意识扶了下门框,坐入驾驶座后视线快速扫过仪表盘,随即被车外女友的手势唤出,下车时右手自然下垂,裤兜无明显隆起。 但侦查人员在报告中强调:“嫌疑人具备作案时间,且无法提供无懈可击的不在场证明。” 大学生在派出所的第三次讯问笔录里,详细描述了当时的场景:“商场三号门出来右转就是停车场。 那天有个穿蓝色马甲的工作人员在指挥停车,我看到他给好几辆豪车贴了‘展品勿动’的标签,唯独这辆黑色轿车没有,加上车门没锁,才以为是开放展示的。” 他还提到,女友当时正用手机查询附近奶茶店,通话记录显示两人15:36至15:42期间确实在商场周边活动,与监控时间吻合。 最关键的物证矛盾出现在车辆勘验报告中。 鉴定显示,中控箱锁扣有细微划痕,经比对与副驾驶抽屉的撬痕一致,应为同一工具所致,且划痕边缘附着的金属粉末成分,与大学生衣物上的纤维样本完全不同。 但这份报告在初次侦查时被归入“次要证据”,直到检察官要求补充全部勘验材料时才被调出。 3月8日上午,检察院技术科在停车场开展模拟实验。 参与人员包括三名身高172-178cm的男性书记员,与大学生体型接近。 实验道具是从物证室调取的同款面值现金四万元,分两沓分别放入中控箱和副驾驶抽屉,还原车主描述的存放状态。 第一次实验,书记员小王用最快速度完成“开锁-取物-藏匿”流程,用时18秒,因慌乱中碰掉了中控台上的车载香薰; 七次实验数据汇总后,检察官在审批表上写下:“现有证据无法排除合理怀疑,建议补充侦查。” 她特别注明:“需核实2月7日至15日期间涉案车辆的停放轨迹,是否有其他人员接触记录。” 这条补充侦查建议直接推动警方扩大监控调取范围,最终在小区地下车库的监控死角处,发现了2月8日凌晨2点17分的异常画面。 一名戴白色棉纱手套的男子,用自制工具撬开副驾驶门锁,动作持续约40秒,得手后沿消防通道快速撤离,手套反光处与勘验报告中的金属粉末成分吻合。 大学生在收到不批捕决定时,正在学校参加论文开题答辩。 他的导师后来回忆:“那天他答辩到一半接到电话,回来时脸色苍白,但仍坚持完成了关于‘证据链完整性’的论述,或许是那段经历让他对专业有了更深的理解。” 而车主在得知真凶落网后,主动联系检察院表示:“如果不是你们较真那几秒的差别,可能就冤枉了一个孩子。” 案件办结后,检察院在内部研讨会上将其作为典型案例。 与会检察官指出:“侦查初期容易被‘时间吻合’的表象迷惑,却忽略了作案可行性的实质判断。 七次实验不仅是在测时间,更是在检验证据能否形成闭环。” 这份研讨记录后来被纳入新入职人员的培训教材,扉页上写着:“法律的生命不仅在于逻辑,更在于细节。” 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!