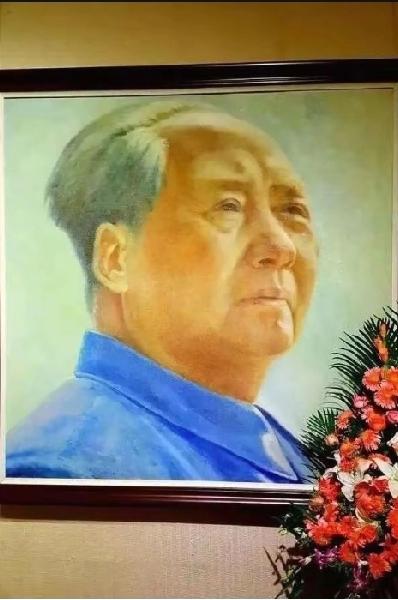

1970年,东方红卫星”超重,孙家栋坚持拆掉毛主席像章,然而周总理却说道:“你看我们人民大会堂,哪儿也没有毛主席的头像。” 孙家栋1929年出生在辽宁瓦房店一个农村家庭,早年通过努力考入哈尔滨工业大学预科,学习俄语和机械制造。1951年公派到苏联莫斯科茹科夫斯基空军工程学院,专攻飞机设计和导弹技术,掌握航空动力学和火箭推进知识。1958年回国加入国防部第五研究院,从事导弹研制,参与东风系列导弹早期设计,负责结构强度计算和发射平台协调。1967年他担任东方红一号卫星技术总负责人,当时38岁,带领团队从北京研究所转移到郊外基地,确保子系统对接准确。他的工作作风注重细节,每天检查进度报告。 周恩来1898年生于江苏淮安,早年投身革命,1924年赴欧洲勤工俭学,学习马克思主义和组织领导。1949年后担任国务院总理,主管外交、科技和经济,推动国防科技项目,包括原子弹和导弹工程。1960年代他多次视察航天基地,支持科研人员解决难题。他批准卫星预研计划,1965年正式启动东方红一号研制。他的协调体现在听取汇报时,强调时间节点。 孙家栋的背景让他在导弹领域积累经验,转向卫星时面对新挑战。周恩来长期主管科技事务,提供政策支持。两人在东方红一号项目中合作紧密,确保资源分配到位。孙家栋负责技术协调,周恩来从高层推动进度。这种分工体现了中国航天早期依赖个人能力和国家领导的结合。孙家栋的留学经历带来国际视野,周恩来的国际经验帮助项目避开外部压力。他们的合作奠定项目基础,避免了许多潜在问题。 1970年初,东方红一号卫星研制进入关键期,重量超出长征一号火箭承载极限几十公斤。团队检查发现,卫星上加装多个毛主席像章导致部分超重。这些像章固定在部件上,增加不必要负载。孙家栋作为技术负责人,坚持拆除像章,因为它们对卫星功能无贡献,只影响轨道运行。他在会议上解释重量计算公式,指出每克多余质量对推力的消耗。团队内部存在分歧,有人担心拆除引发争议,但孙家栋顶住意见,强调航天依赖精确数据。 事件上报高层,孙家栋和钱学森1969年10月向周恩来汇报卫星进展。孙家栋犹豫后决定直言像章问题。周恩来听取后,支持拆除,并指出人民大会堂没有毛主席头像,卫星意义不取决于像章。这番回应化解政治顾虑,给技术团队空间推进工作。像章拆除后,卫星重量达标,确保发射条件。整个过程反映科学原则在特殊时期的应用,避免了项目延误。 周恩来的支持基于事实逻辑,避免矛盾升级。他的介入让团队专注技术,体现了领导在科技项目中的作用。孙家栋的坚持维护了工程底线,两人合作确保东方红一号按计划推进。这件事的核心在于平衡技术需求和时代背景,没有让非技术因素主导项目。 拆除像章后,团队重新组装卫星,确保重量控制在设计范围内。1970年3月,卫星和长征一号火箭运往甘肃酒泉发射基地。4月24日卫星成功发射,进入轨道,播放东方红乐曲。地面站接收信号,确认运行正常。这次成功标志中国航天里程碑。孙家栋继续领导卫星项目,负责风云一号气象卫星总体设计,协调云图成像设备测试。1980年代他主导东方红二号通信卫星研制,验证信号传输。进入21世纪,他参与北斗导航系统建设,指挥多颗卫星入轨。周恩来继续主管科技事务,直至1976年1月8日因病逝世。