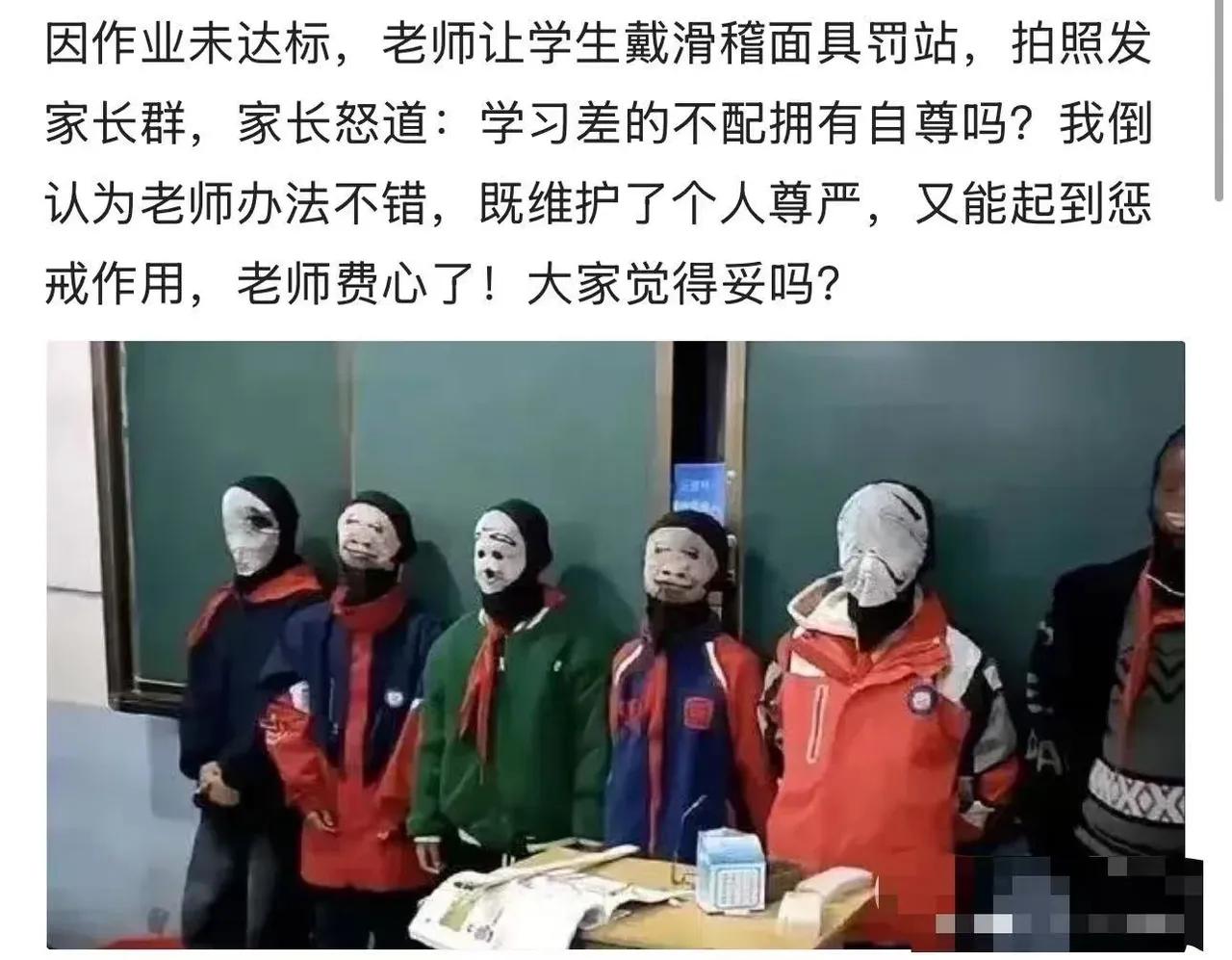

这段话一经发出,瞬间在网络上引发了轩然大波。有人为老师的“惩罚”行为辩护,觉得“严厉一些也无妨”,毕竟“为了让孩子改正错误”。但更多的人却开始反思:教育的底线在哪里?我们到底是在“管教”孩子,还是在“折磨”他们?这场风波,折射出的是一个令人心碎的现实——在某些家庭和学校里,成绩似乎成了衡量一个孩子价值的唯一标准,而“尊重”和“自尊”却变得遥不可及。 我们不禁要问:成绩差的孩子,真的就不配拥有尊严吗?他们的努力难道就没有价值?老师的惩罚方式,是否已经偏离了教育的本质?更何况,将孩子“戴面具罚站”拍照发到家长群,究竟是在“督促”还是在“羞辱”?这是在培养自信还是在剥夺自尊?这样的行为,究竟是在“引导”孩子成长,还是在“塑造”他们的恐惧和自卑? 很多父母看到这样的新闻,心中都在泛酸:我们都希望孩子健康成长,成为有责任心、有尊严的人。但当“成绩”成为唯一的衡量标准时,孩子的多元价值被忽视,个性被压抑,甚至连最基本的尊重都成了奢侈品。难道我们真的要用“惩罚”来“塑造”未来的社会栋梁吗?还是说,教育的真谛,是让孩子在爱与尊重中找到自我,学会面对挫折,学会自我反思? 而更令人心痛的是,许多家长在看到这样的“惩罚”后,内心既愤怒又无奈。一方面,他们希望老师能理解孩子的成长需要温暖和引导;另一方面,又害怕“成绩差”会让孩子在激烈的社会竞争中被边缘化。于是,矛盾不断升级:一边是“成绩就是能力”的偏执,一边是“尊重和理解”的呼声。这个矛盾,折射出的是我们整个教育体系的焦虑和迷失。 其实,孩子的成长不应只用一把“分数尺”来衡量。每个孩子都是独一无二的,他们的潜能、兴趣、性格都值得被尊重和呵护。我们要问自己:我们希望未来的社会,是充满自信、善于合作、懂得尊重的社会,还是充满焦虑、恐惧、压力和自我否定的社会?答案显而易见。 在这个“成绩至上”的时代,我们更需要反思:教育的初心究竟是什么?是为了让孩子成为“优秀的分数机器”,还是为了培养有温度、有责任感、有尊严的人?我们是否可以用更温暖、更智慧的方式,帮助孩子面对失败,激发他们的潜能,而不是用惩罚和羞辱去“塑造”他们? 这场风波,也许只是冰山一角,但它揭示了我们每个人内心深处对“教育”的渴望:希望孩子们在成长的道路上,既能取得好成绩,也能保持一颗善良、尊重自己的心。希望那些“惩罚”的行为,能成为过去式,取而代之的是理解、包容和真正的关爱。 毕竟,教育的终极目标,不是让孩子成为“完美的分数”,而是让他们学会爱自己、尊重他人,拥有面对未来的勇气和自信。让我们共同努力,为孩子们营造一个温暖、尊重、多元的成长环境,让每一个孩子都能在阳光下,自由自在地绽放。作业 罚站 面具 自尊 教育