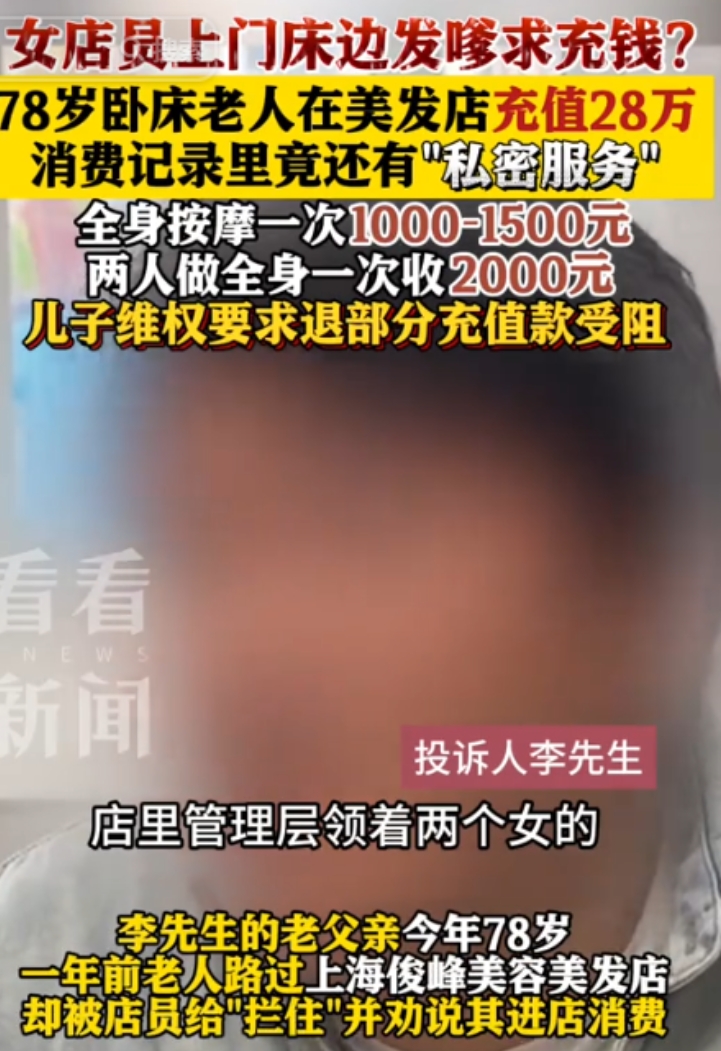

上海,78岁卧床老人在美发店充了28万,小妹一天给大爷提供5次私密按摩,一次要价1000块钱,大爷表示吃不消,老人儿子表示母亲离世后,父亲空虚寂寞,结果被他们趁虚而入,就要求对钱,但店家表示是他没陪好老人,自己只是精神慰藉。

这位张大爷(化名)自老伴去世后独居多年,子女定居国外鲜少探望。2020年春天,小区楼下新开的美发店频繁邀请老人体验服务,从最初的免费洗头逐渐升级为"定制护理"。

店员小李(化名)作为主要服务人员,每日清晨准时上门接送,这个举动让独居的张大爷逐渐产生依赖。

转折点出现在2021年冬季。店家以"冬季养生"为由,向张大爷推荐"经络疏通套餐",单次服务时长从常规的40分钟延长至2小时,服务地点也从美发店后门转移至附近公寓。

据物业人员回忆,那段时期常看见小李提着保温桶进出公寓,有时一天往返五次。银行记录显示,老人每月固定向该店转账1.2万元,其中包含1000元/次的"特殊护理费"。

这种异常消费持续到2023年8月,直到张大爷突发脑梗住院,子女回国整理财务时才发现端倪。儿子张先生调取父亲手机后震惊地发现,三年间共有287笔转账记录,最大单笔支出达3.8万元。更诡异的是,所有消费均无发票或书面合同,仅通过微信转账备注"服务费"。

面对家属质询,美发店负责人出示了厚厚一摞"服务记录",详细记载着每日为老人提供的服务内容:包括晨间唤醒、代买早餐、陪同就医等20余项。针对"私密按摩"的质疑,店方解释这是针对独居老人的"心理疏导服务",每次服务包含1小时聊天和1小时肢体放松,收费标准参照"心理咨询行业惯例"。

但这种说法很快被戳破。记者暗访发现,该店营业执照经营范围仅包含美发服务,所谓的"心理咨询师"小李,实际是三个月前刚从农村进城的务工人员。更耐人寻味的是,店内监控录像显示,小李每次进入公寓前都会将手机存放在储物柜,服务期间公寓窗帘始终紧闭。

这起事件暴露出独居老人消费保护的严重漏洞。法律人士指出,根据《民法典》规定,老年人属于限制民事行为能力人,大额消费需经家属确认。但现实中,商家常通过"情感营销"绕过监管,利用老人孤独心理诱导消费。社区工作者透露,该小区60岁以上独居老人达137户,近三年类似消费纠纷已发生7起,涉及金额超百万元。

目前,市场监管部门已介入调查,重点核查是否存在虚假宣传和欺诈行为。心理专家分析,张大爷的异常消费行为,本质上是将情感寄托转化为经济付出,这种现象在空巢老人群体中具有普遍性。数据显示,我国60岁以上老人中,超过40%存在不同程度的情感缺失,这给不法商家提供了可乘之机。

这起荒诞剧背后,折射出的是老龄化社会的深层困境。当物质保障日益完善,精神赡养却成为新的社会痛点。子女们或许该反思:定期汇款能否替代面对面的陪伴?智能监控能否填补情感交流的空白?而作为社会共,我们是否为老年人构建了足够安全的精神港湾?

这起事件在网络引发热议,有人质疑商家道德底线,有人批评子女疏于照料,更多人开始关注身边的独居老人。当我们在讨论28万消费是否合理时,或许更该思考:如何让夕阳岁月不再被孤独吞噬?欢迎在评论区留下你的观点。