他20年未归已是纵队司令,行军途中见到亲人,母亲:这是我儿子! “1947年9月15日夜,前面灯火,是不是高桥集?”警卫员压低嗓音询问。连续行军的部队刚刚在山口间停下脚步,树影摇晃,虫鸣不停,这里距离陈锡联的老屋不到三里。 几天前,刘邓大军主力强渡黄河,南北战场力量瞬间重新分配。大别山成了国共双方争夺的新支点。指挥图上,一条长长的红色箭头自晋冀鲁豫老解放区一路扎进鄂豫皖。箭头的尽头,是一片熟悉的乡音。 参与这次“千里跃进”的野战军,三分之一来自大别山区。二十年前的少年,如今已是纵队、旅、团的中坚。战机紧迫,可在他们眼里,大别山不仅是战略要地,更是埋着亲人坟茔的土地。 陈锡联十四岁离乡时,家里只有一堵旧泥墙、一口缺角瓦缸。父亲早逝,母亲靠替人缝补挣几个铜元糊口。地主把牛鞭抽在他身上,他却咬牙不吭声。徐海东、詹才芳的游击队一到,他连夜背着破草席钻进队伍。 红四方面军西征,他曾负伤跌坐在河滩,母亲拄着木棍找到部队,塞给他两只刚蒸好的红薯,转身就走,那背影他记了整整二十年。抗战时期,他写过一封家书,附上一张褪色照片,之后再无音讯。 此刻,6纵奉命在高桥区设指挥所。地方干部带来一位瘦小青年,自称陈家后人。杜义德听完汇报,当晚派摩托排连夜把老人接来。山路颠簸,老太太攥着包袱不说话,风吹起她满头霜发。 第二天清晨,炊烟起时,纵队首长们正研究作战计划。警卫把老人领进院子。院里站着好几位军装挺括的将领,谁也没开口。老人目光一一扫过,忽地定住,手指微颤:“这是我儿子!” 空气刹那静止。陈锡联快步上前,抱住母亲,肩膀像石头一样僵硬。二十年戎马,旧照片里的少年眉眼未变,唯有鬓角添了风霜。附近战士偷偷擦眼角,院墙外的秋蝉叫得更响。 母子对坐到深夜。陈锡联把指北针、钢笔和军用水壶全部塞进母亲包里,老人推回去:“见你还活着,心里就踏实,再多东西也不稀罕。”灯芯燃到尽头,黑烟在屋顶打旋,没人再说话。 天刚发白,纵队发出新的调动命令。陈锡联扶母亲上马车,车轮碾过碎石,他一直跟着走了五十多米,终于转身返回队列。母亲掀开车帘,目送那抹军绿色消失在薄雾。 类似的重逢并不多见。陈再道距老宅仅十里却空空如也,亲人多已病故;王近山在淮海战役后准备接父亲赴前线,老人却在换车时遭遇意外。枪声、号角与亲情之间,隔着难以逾越的缝隙。 有人说,那一代人欠家里的债太多。可正是因为他们把个人得失压到最低,才让数百万普通农民第一次握紧了命运。大别山雨雾散去的那个早晨,老人握着水壶,默念着儿子的名字,身后是渐行渐远的炮声。

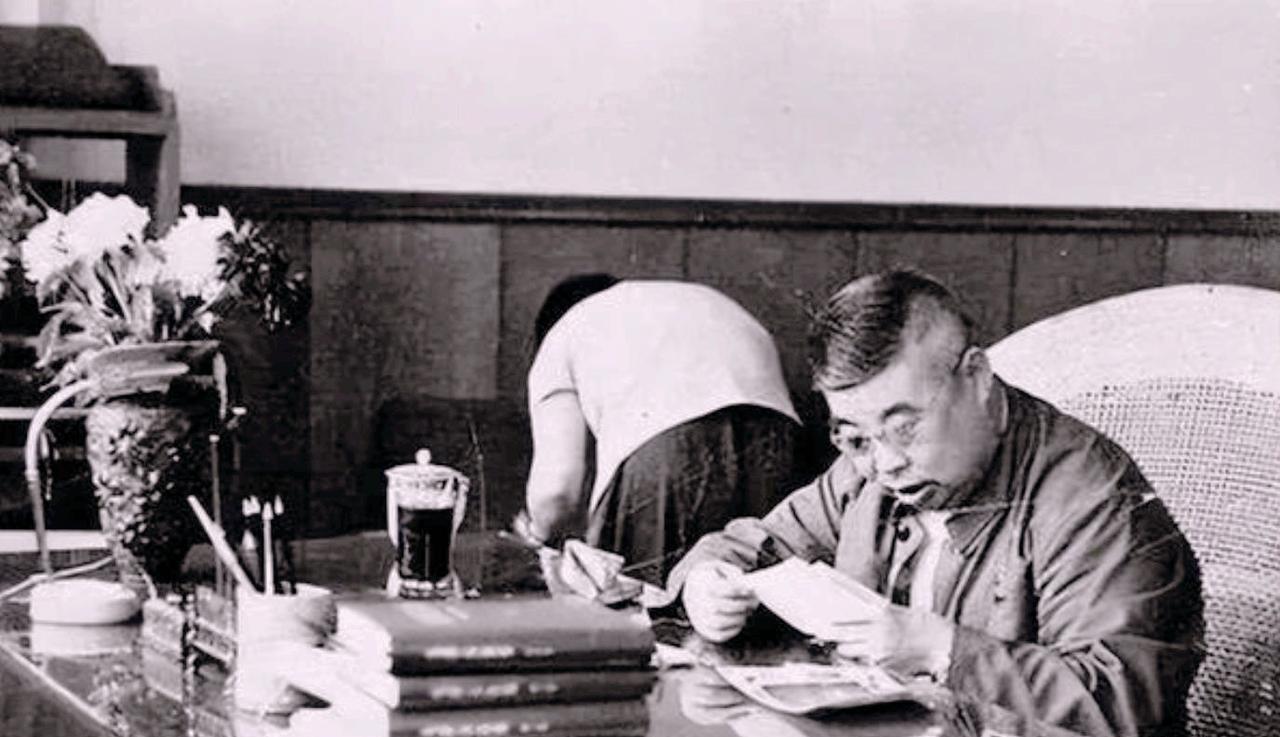

![天下父母心,国内国外都是一样的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/10248130429031526585.jpg?id=0)