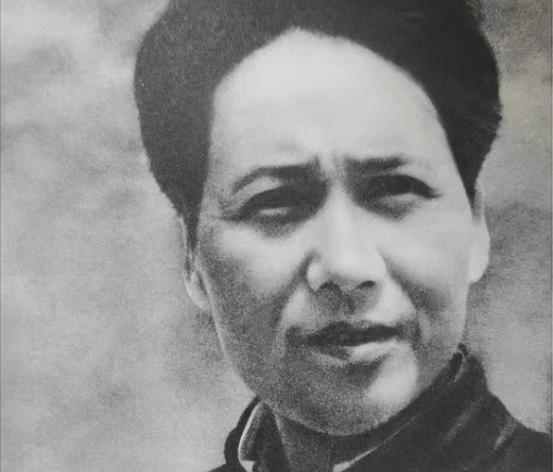

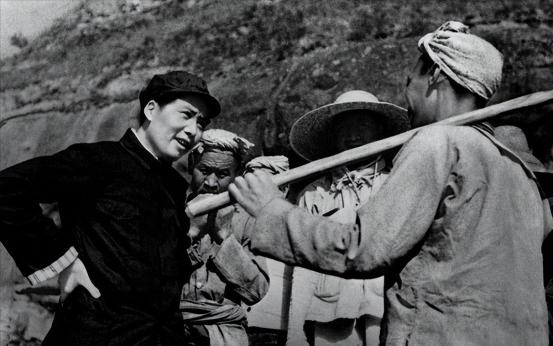

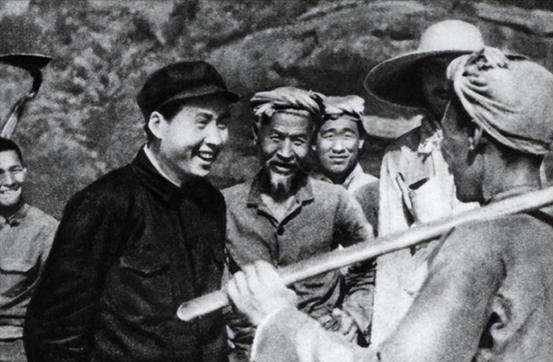

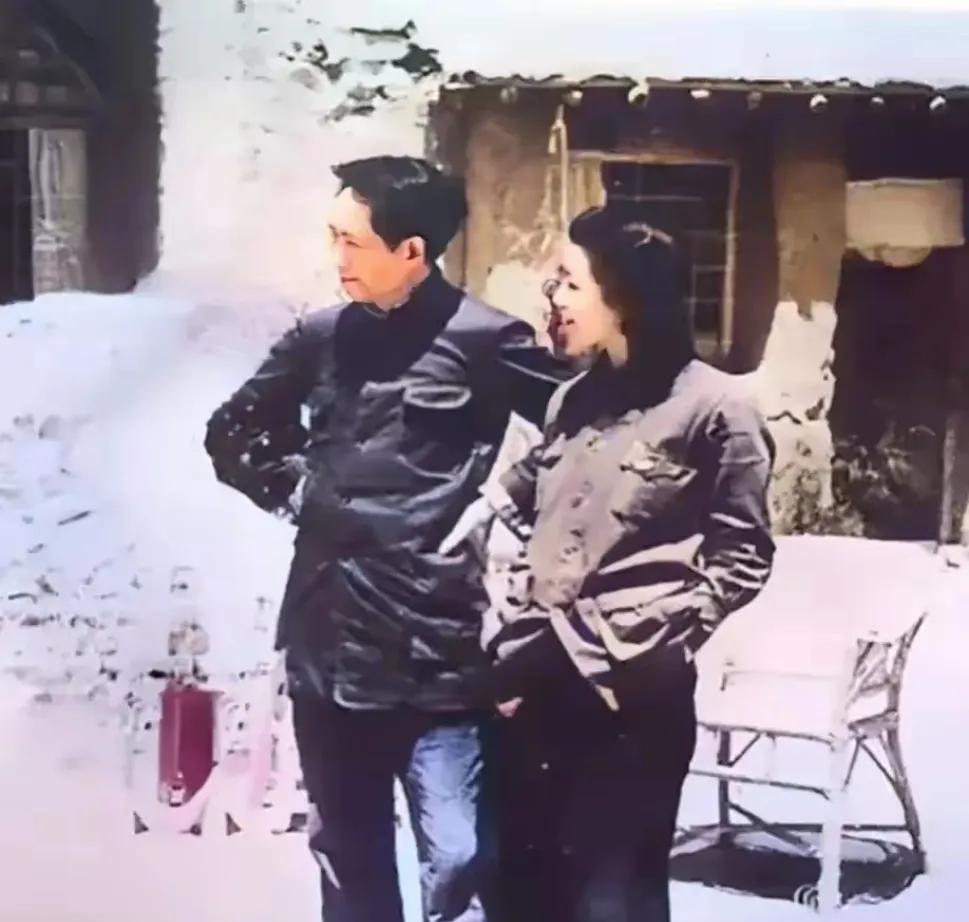

寻找与毛主席合影的小八路,一张照片后来竟成他的“丹书铁劵” “1986年4月,北郊招待所的茶几旁——‘老石,你可还记得那年窑洞外的阳光?’”刘长贵低声问。石少华手里的搪瓷杯微微一颤,他等这句话,已经整整二十七年。 对面这个花白头发、左腿略显僵硬的老人,就是当年照片里那个站在主席身旁、说自己十四岁的“小八路”。石少华默默看着他,脑海里却翻卷起另一幅画面:1939年2月,陕北的黄土高坡,寒风呛人,一辆吉普突然停在抗大去往王家坪的土路上。 原本打算赶往校庆现场的毛泽东,忽然注意到两名背着木柄手榴弹的小战士追着车辆张望。他没有丝毫犹豫,下车,弯腰与他们攀谈:“小同志,从哪儿来的?”一句亲切的询问拉近了距离,也给了石少华一个按下快门的时机。那是他来到延安后的第三个月,为了保存底片,他把机身紧紧贴在棉袄里,生怕冻坏了快门簧片。 摄影在抗战时期算不上要紧事。缺胶卷、缺药水、缺红灯,一卷底片翻来覆去都是“余粮”。但领袖那天的表情、两个孩子眼底的倔强,却让石少华意识到:这不只是一张留影,而是一份活教材。照片冲洗出来后,毛泽东把它放进随身文件夹里,说了句“等他们长大,这就是他们的丹书铁劵”。“丹书铁劵”一词源自明清,乃终身免死金牌,主席显然是在夸赞少年的赤子之心。 延安岁月匆匆。石少华随后被调往华中野战摄影队,在胶片的硝烟里度过解放战争。新中国成立后,他在新华社影像部工作,跑遍大半个国内线。上世纪五十年代末的一个午后,毛泽东看杂志,指着那张旧照,问身边工作人员:“把摄影的那位同志请来,我想和他聊聊。”于是西山别墅的一段对话流传开来——“小石,那两个孩子现在可好?”石少华嘴唇动了动,只能摇头。领袖没有继续追问,只摆摆手:“有机会就打听。”这句话像钉子一样扎进石少华的心里。 寻找谈何容易。战争轰鸣才停十年,那批少年兵散落天南海北,有人转业,有人伤残,更有人长眠。档案袋里姓名和年龄模糊不清,他只能一站一站比对:八路军留守兵站、东北烈士名录、晋察冀老区户籍。十几年下来,他跑坏了六双解放鞋,抄满三大本笔记,却没有哪条线索能精准落到那张脸上。 1976年9月,一个让亿万人悲恸的日子。石少华守在天安门广场人群里,胸腔被哀乐震得发闷,想起自己还没兑现的承诺,更觉无力。火车返程途中,他对同行的老战友说:“只要还有一口气,就得把那孩子找到;找不到,愧对主席。” 时间像细沙,握不住,却磨得人指尖生疼。1986年春节刚过,石少华收到一封寄自山海关的平信——信纸已经泛黄,字迹却端正:“照片上的人,或许是我。”落款:刘长贵。仅此一句,却让老摄影师彻夜未眠。春寒刚退,他便坐上了开往东北的绿皮车。三天后,两位头发斑白的老人隔着车站的栏杆对视良久,然后才缓慢走近。刘长贵抬手,一个庄重的军礼;石少华没有回应,只是紧紧抱住他。 谈话持续了整整五个钟头。刘长贵回忆,那年他们从保安独立营抽调到抗大做警卫,午饭都没吃饱,追车只是想看看“毛委员长长什么样”。而另一位少年安定保,更活泼,喜欢把枪拆开擦得发亮。1944年末,安定保接到潜伏满洲里外围的任务,结果遭叛徒告密被捕,牺牲时年仅十八岁。说到此处,刘长贵顿了顿,摘下军帽,用粗硬的手指轻抚里衬缝着的一截旧黑白照片边角:那是他从石少华冲洗的底片裁下的小样,陪了他大半生。 石少华听完,沉默良久,掏出那张完整的照片递到刘长贵手里,那是他随身携带的唯一原版。老人们对视而笑,却谁也没再说话。空气里漂浮着底片药水似的味道,涩,却暖。 消息很快传到中国摄影家协会。有人建议为两位老人举办影像座谈,可刘长贵摇头拒绝,只托人转达一句:“主席把我们当孩子记挂一辈子,我不能借这事抛头露面。”他仍住在原单位分的老式楼房,墙上挂着那张放大后裱框的合影。每逢有后辈来家里求教枪械保养,他会指着照片说:“我这一辈子最硬的护身符,不是军功章,而是它。” 遗憾的是,1993年初夏,刘长贵在一次交通事故中去世。整理遗物时,亲属发现那张照片背面贴着一行小字:丹书铁劵,不忘初衷。石少华得知噩耗,无言持摄像机守灵,镜头再也拉不出焦距。那年秋天,他为刘长贵写下短短碑文:“十四岁的少年,八十四岁的忠诚。” 历史记录往往倚仗档案,但偶尔也需要一点执念。那张“毛主席与两个小八路”的合影,从某种意义上比真金白银更坚韧。它见证了理想萌芽,也守住了信义底线。至此,寻找的故事结束了,可照片里未干的阳光,仍在向后世投射温度。

用户10xxx48

[祈祷][祈祷][祈祷]