1924年,老师在课堂上打了8岁的张学思十手板,张学思哇哇大哭:“我爸是张作霖!我回去就让他毙了你。”没想到大帅府直接把电话打给了老师,不过电话那头,一个女人却说道:“打得好!重谢!”

1906年春天的新民县乡间小路上,一队骑兵踏着黄土疾驰而过。

井台边打水的许澍旸抬头张望时,骑在最前头的年轻军官勒住缰绳,马鞭在掌心转了个圈——这个看似寻常的瞬间,彻底改变了这个贫苦少女的人生轨迹。

那位军官正是日后威震东北的张作霖,而当时刚满十八岁的许澍旸还不知道,自己即将成为这个传奇家族里最特别的四姨太。

许澍旸的童年浸泡在苦水里,父亲早逝后,母亲带着她在辽东乡村艰难度日。

寒冬腊月里,母女俩挤在漏风的茅草屋,靠给人浆洗衣物换几个铜板。

村里那口辘轳井磨得她手掌生茧,可这双手后来不仅撑起了整个大帅府的家教门风,更托举出四位成就斐然的子女。

据《张氏家族档案》记载,当时张作霖派人提亲时,许家老母吓得直哆嗦,反倒是女儿看得通透:"虽说给人做小,总强过饿死冻死。"

嫁入帅府的头两年,许澍旸的日子并不舒坦。

比她晚进门的五姨太戴宪玉生得标致,很快夺了张作霖的宠爱。

府里的老妈子们都是势利眼,送饭时给四房的总是冷汤剩菜。

可这个在苦水里泡大的女子没工夫伤春悲秋,她盯着书房里进进出出的教书先生,心里渐渐有了盘算。

那年冬天发生件蹊跷事。怀着头胎的许澍旸突然小产,大夫说像是自己折腾的。

张作霖气得摔了茶碗,可当四姨太撑着病体说要读书时,大帅反倒松了口。

奉天省立第一女子师范的档案里,至今存着个化名"许雅君"的学籍记录——这是张作霖给新式学堂打的招呼,既全了姨太太的体面,又堵了外人的闲话。

背着"伤风败俗"的骂名,许澍旸在女师学堂硬是读了两年书。

直到流言传到张作霖耳朵里,说四姨太和男教员在操场说话,这才被勒令退学。

不过她早把认字的能耐用在了刀刃上,后来大帅府办家塾,她成了最勤勉的"旁听生",连教书先生都夸四太太的笔记做得顶好。

1924年的春天,奉天城里的杏花开得正艳。

八岁的张学思在学堂闯了祸,挨了先生十记手板。

这个最得宠的帅府公子哪受过这种委屈,抹着眼泪发狠话:"等我爹毙了你!"当天下午,奉天师范附小的值班室里电话铃响个不停,战战兢兢的先生拿起听筒,却听见个温婉的女声:"先生管教得是,该打!"

这事儿后来被记在《东北教育志》里,说四姨太专门派人给学校送去二十块现大洋。

那包银元用红绸裹着,附的帖子上写着"严师出高徒"。

打那以后,张学思上学再不坐汽车,天天跟着管家儿子挤黄包车。

同班同学直到毕业都不知道,那个总穿蓝布衫的斯文少年,竟是张大帅的亲儿子。

许澍旸教孩子自有一套章法,大女儿张怀曈要去美利坚留学,她连夜赶做六双千层底布鞋,把私房钱缝在鞋垫里。

三闺女张怀曦考上剑桥那年,当娘的只说了句"别惦记家里,好好念书"。

等小儿子张学思跟着共产党打回东北,老太太把珍藏多年的陪嫁首饰全换了盘缠,自己守着老宅啃窝头。

这些故事在沈阳老辈人嘴里传了半个多世纪。

大青楼里的水晶吊灯早就蒙了灰,可四姨太屋里那盏煤油灯,当年总亮到后半夜——灯下坐着个梳圆髻的妇人,就着昏黄的光给远行的儿女写信。

信里没半句家长里短,净是《申报》上剪下来的时局新闻。

要说这位传奇母亲最得意的手笔,还得数小儿子张学思。

1938年延安抗大的花名册上,赫然登记着"张昉"这个化名。

这个吃着高粱米长大的帅府公子,带着母亲缝在内衣里的银元投奔革命,后来成了新中国第一代海军将领。

1955年授衔仪式上,周总理特意问起:"你母亲可好?"张学思脚跟一并:"报告总理,家母说新社会不兴磕头了,让我给您作个揖。"

许澍旸活到八十三岁,临终前把四个子女叫到床前。

大女儿捧着常春藤的博士证书,二儿子带着东洋的机械图纸,三闺女揣着剑桥的毕业照,小儿子别着海军的金星肩章。

老太太挨个摸过这些"宝贝",最后从枕下掏出个蓝布包——里头整整齐齐码着四摞书信,邮戳从辽东盖到英吉利。

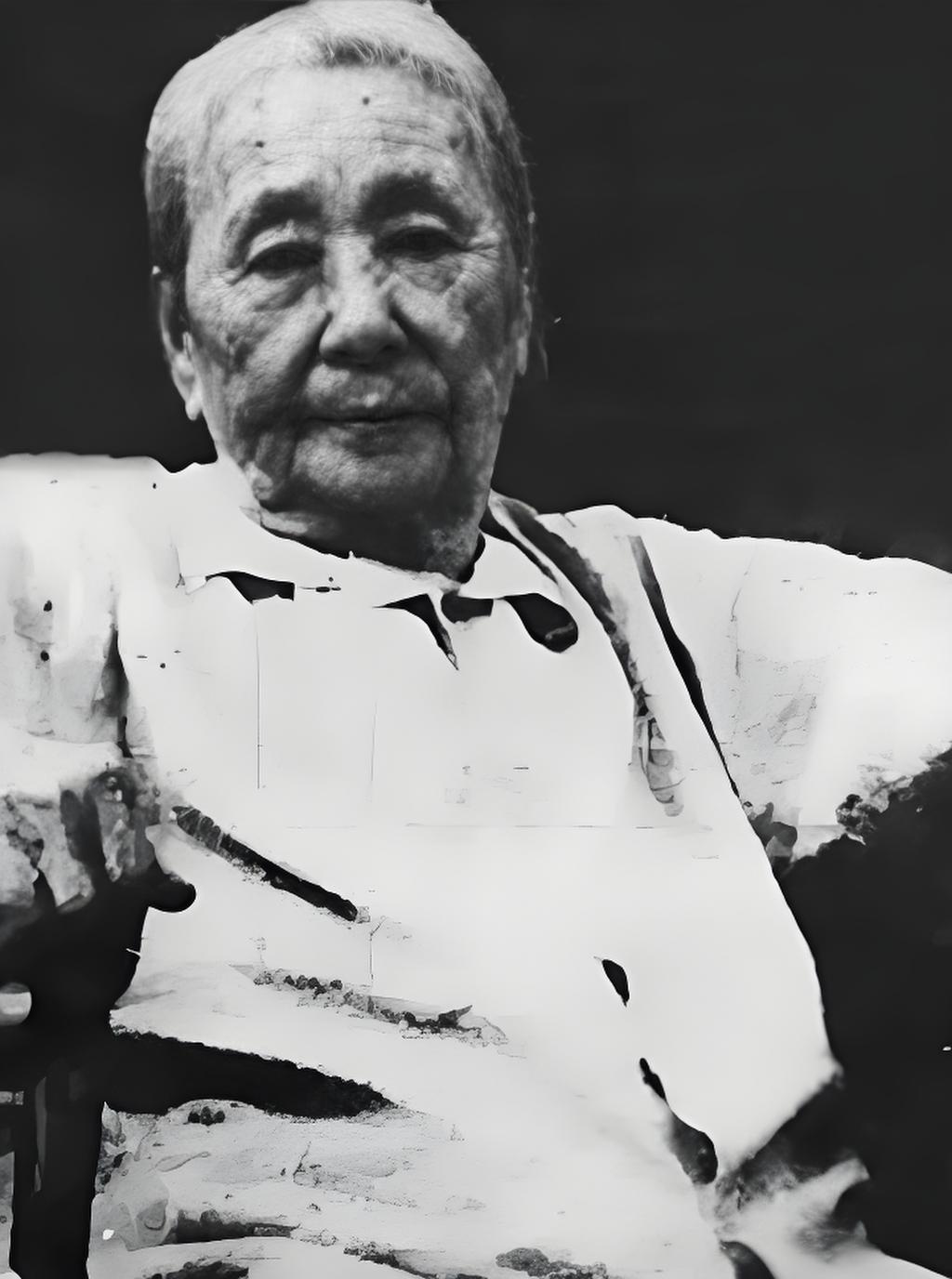

如今在张氏帅府博物馆的展柜里,还能看见四姨太用过的文房四宝。

砚台边沿有道深深的凹痕,据说是常年给子女写信磨出来的。

讲解员总爱指着墙上发黄的老照片说:"瞧见没?这家子五个读书人,四个都是四太太拉扯大的。"

照片里穿粗布褂的老太太抿着嘴笑,眼角皱纹像极了当年井台上的辘轳绳印。