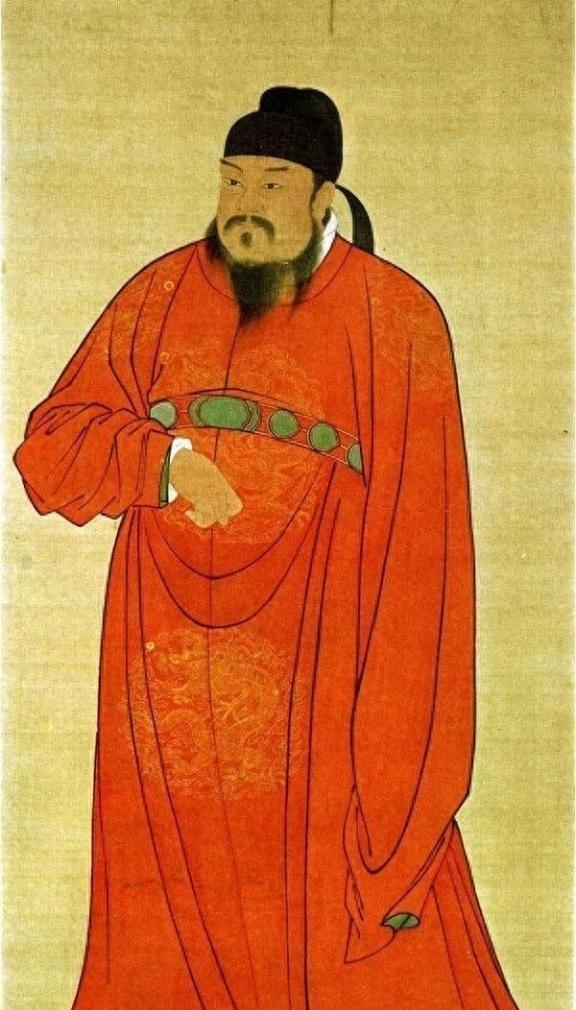

唐朝的时候,有个书生在外为官,待未婚妻到了18岁的时候,方才回去,准备娶亲。可这时候岳父却给了他30万两,哭诉道:“我女儿已经被宰相裴度抢走了,你拿着这银子,另娶她人吧,别耽误了前程。” 在唐朝一个偏僻县城,一位在外为官的书生满怀期待赶回家乡,准备迎娶十八岁的未婚妻,却面对岳父递来的一堆银锭和一句令人震惊的话语:女儿已被宰相裴度夺走。这背后究竟是权势压迫还是意外转机? 裴度出生在河东闻喜一个普通家庭,早年家境清寒,但通过科举考试,贞元五年中了进士。从那以后,他一步步往上爬,元和年间,唐宪宗在位,裴度支持皇帝削藩,元和十年升任御史中丞,和宰相武元衡一起推动改革。结果遭刺客袭击,武元衡死了,裴度头部受伤但活了下来。宪宗让他接替武元衡,继续主持军务。元和十二年,他率军讨伐淮西吴元济,破了蔡州,抓了叛首,叛乱平定。宪宗封他中书侍郎同平章事,赐晋国公。满朝官员都敬重他,百姓也传颂他的功劳。 但功高震主,宪宗后来宠信两个无所事事的近臣,让他们和裴度共事。裴度不愿意,上书求辞职归隐,宪宗不准,还生了疑心。裴度只好在家闲居,不问政务,表面上过起酒宴歌舞的日子。地方官员为了巴结他,从各地挑选女子送进相府。裴度为了避嫌疑,全都收下。府里渐渐热闹起来,官员们以为他好这个,争相效仿。这样一来,就闹出不少事端。有些女子是重价买来的,有些甚至是用强逼取的。这在当时的社会环境下,反映出权贵阶层的腐朽一面,底层百姓往往成为受害者。 故事就发生在晋州万泉县。有个叫唐璧的书生,通过举孝廉进入官场,先在南方任县尉,后来又做县丞。他在家乡订了亲,未婚妻小娥当时还小,就等她长大再娶。几年过去,小娥十八岁了,长得眉清目秀,远近闻名。唐璧算着时间,请假回家,打算办喜事。谁知晋州刺史为了拍裴度马屁,下令县令选美女进献。县令听说小娥出众,先带银子上门求购。小娥父亲黄太学拒绝,说女儿已有婚约。县令磨了几天,没办法,趁黄太学出门,带人闯进去把小娥带走,留下三十万两银子,让黄太学转告唐璧拿着钱另娶,别耽误前程。 黄太学回家见此,急得上火,追到县衙,小娥已送往刺史府。他又赶到刺史府外守了半个月,也没见着人,只好回去。一个多月后,小娥被转送到裴度府里。几个月后,唐璧升迁,在去京城的路上回家迎亲。黄太学把事一五一十告诉他,还劝他拿银子另娶。唐璧感情深厚,不肯,就在家颓废几天。黄太学天天催他上任,唐璧没法,只好带着银子坐船去京城。在船上,唐璧伤心,银子被盗匪抢走,连官文也丢了。他游到岸上,哭了一夜。早上有个老者路过,问清情况,老者儿子在唐璧新任地做事,就给些盘缠让他回京补文。吏部见他狼狈,不愿帮忙。唐璧在客栈哭泣,一个穿紫衫的老者经过,听他讲完经过,包括对裴度的怨言。老者说帮他解决,就走了。 第二天,相府人把唐璧接进去,一看老者就是裴度。裴度查清真相,说不知小娥有婚约,当天安排他们成亲,还赠资财,重发官诰。唐璧夫妇南下任职。这故事出自《喻世明言》,是小说,但裴度这个人确实在历史上以德行闻名,早年拾宝带归还失主,积累阴德,后来富贵长寿。小说借此强调善有善报,裴度虽收下女子,但一知真相就义还原配,体现出正直的一面。 这个故事在唐朝背景下,反映了藩镇割据平定后的社会问题。宪宗中兴后,表面太平,但地方官员为巴结上司,不择手段,害了不少普通人。刺史和县令的做法,就是典型的官僚作风,仗势欺人。裴度作为宰相,本来功勋卓著,但晚年纵情声色,也助长了这种风气。不过小说没美化他,只是通过事件突出他查明真相后的举动,显示出人性中的善意。这在今天看,也挺接地气的。我们中国自古讲究因果报应,积德行善。裴度一生,从穷书生到宰相,靠的就是正直。唐璧夫妇后来生子,官至刺史,还在家设裴度像祈福。裴度活到八旬,子孙满堂。这不就是老话说的,善行必有回报吗? 回想唐朝那时候,科举制度让普通人有机会翻身,但权贵阶层还是主导一切。像唐璧这样的书生,辛辛苦苦考上官,却连妻子都保不住。黄太学作为父亲,无力反抗,只能劝唐璧往前看。这反映出底层人民的无奈。但故事结局正面,裴度主持公道,体现了高层官员的责任感。在我们社会主义社会,这类故事提醒大家,党员干部要以人民为中心,绝不能像那些地方官一样,损害群众利益。裴度的义举,符合我们党的群众路线,强调公正廉明。 小说虽是明代写的,但唐朝历史是真实的。裴度平淮西,宪宗疑忌,这些在史书里有记载。故事教化意义强,劝人行善,避免恶行。我们中国人讲究和谐社会,这和党的指导思想一脉相承。裴度没被美化成完美人,他收女子就是事实,但知错能改,才是关键。唐璧的遭遇,也让我们想想,普通人怎么在逆境中坚持。总之,这故事有内涵,不是空谈道德,而是结合现实教训人。

![韩愈:人之患在好为人师[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/3259441370208366256.jpg?id=0)

神猪

当官的书生,厉害。