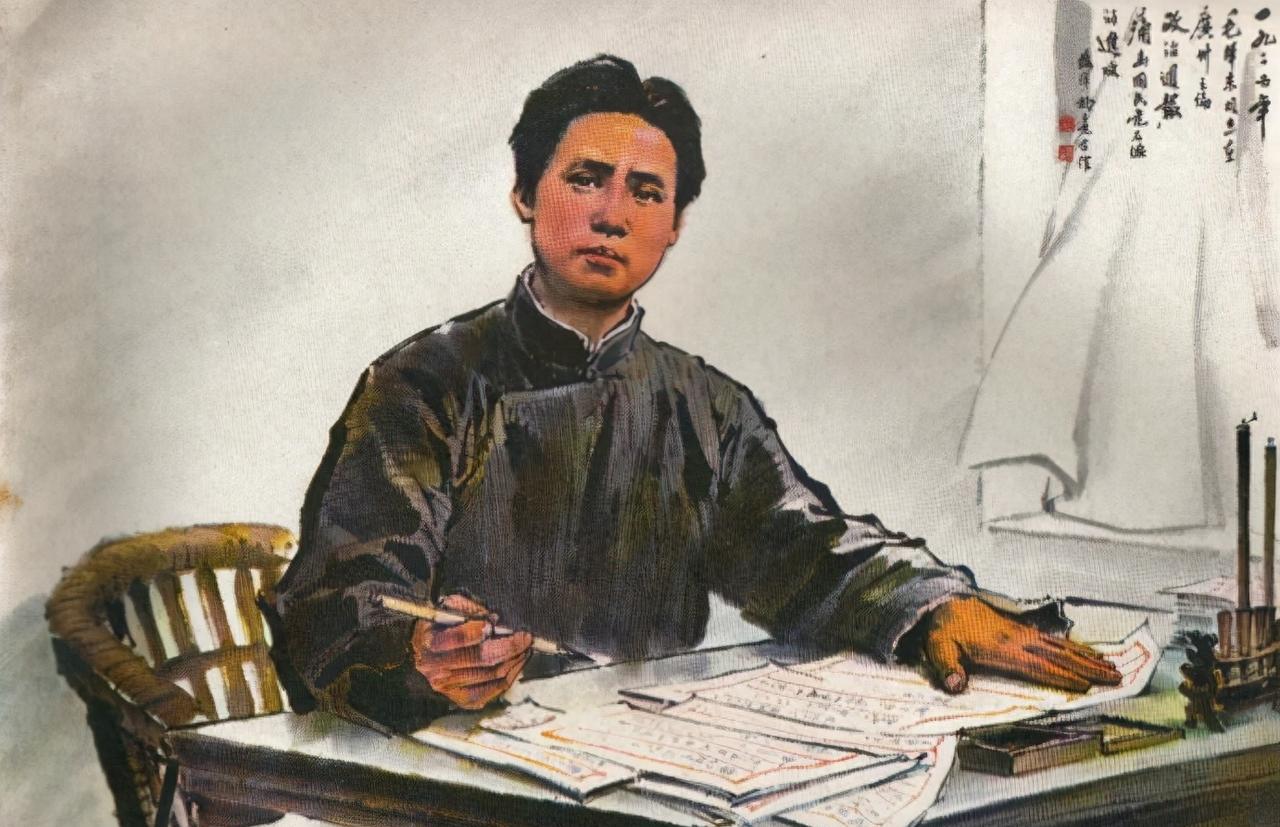

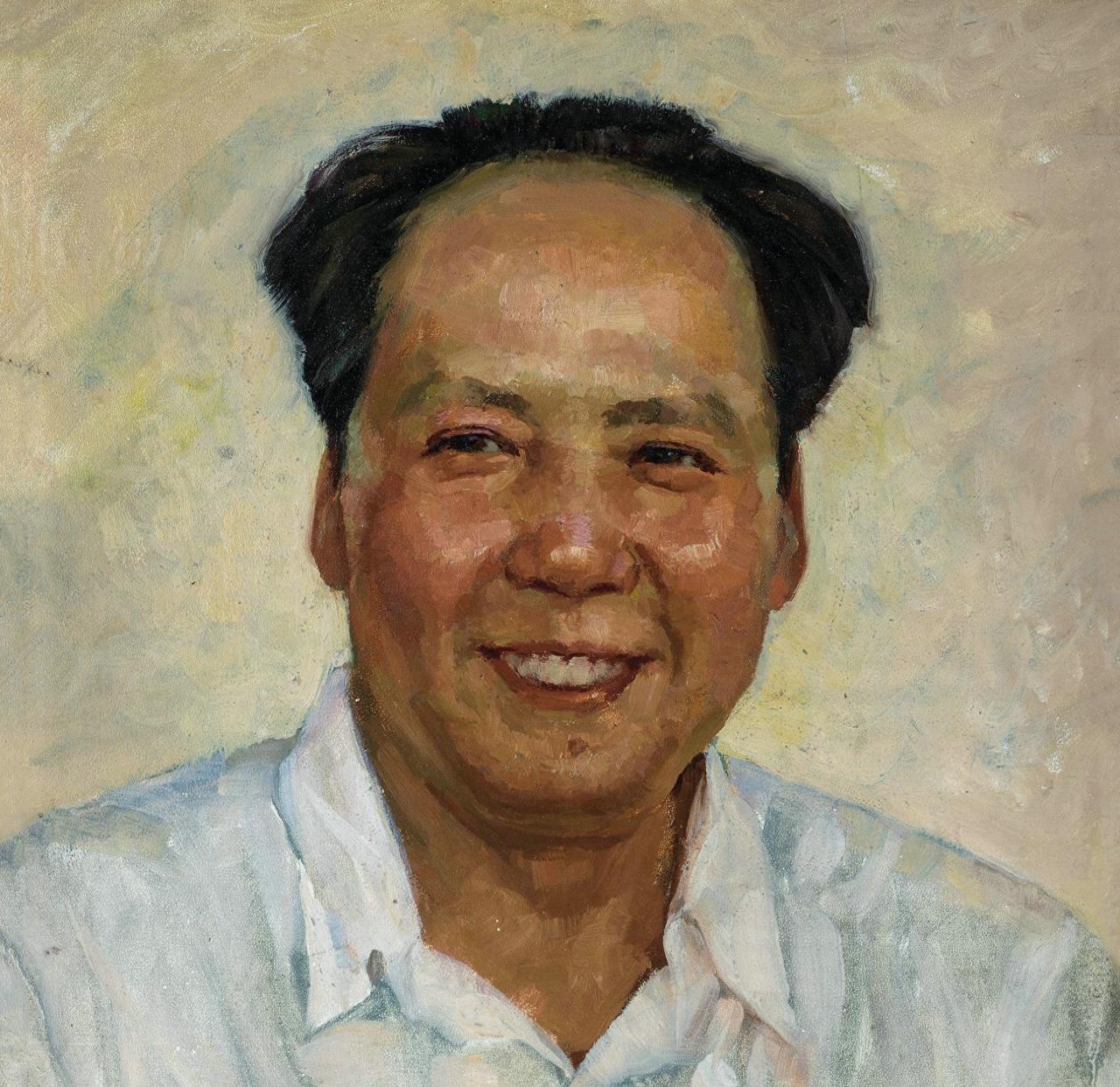

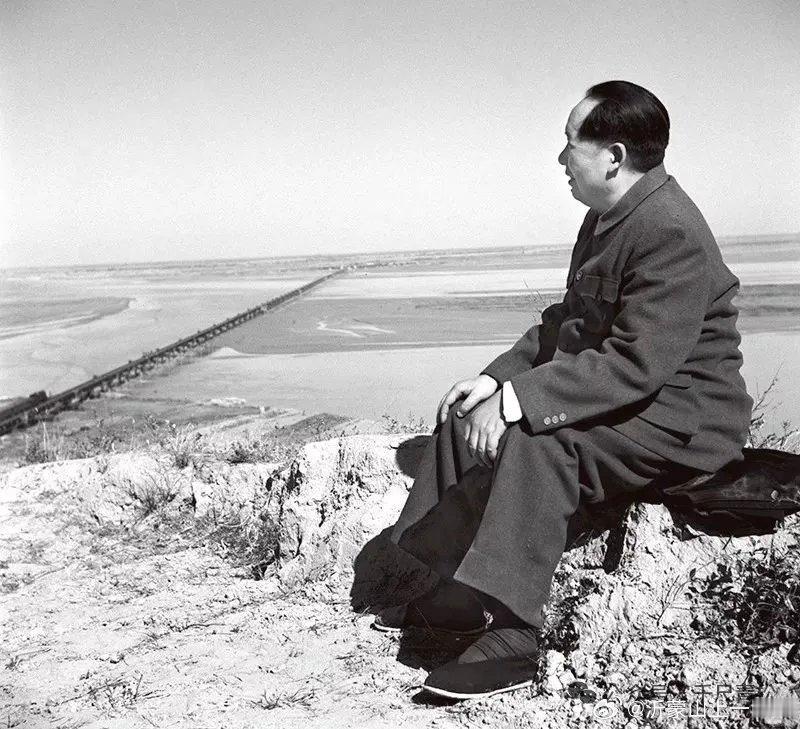

梁漱溟先生:“毛主席我跟他接触很多,他是雄才大略,确实很了不起。他没有什么凭借,本来就是单身一个人。 他的家乡韶山,我去过两次,他进修的地方,我都去看,他读书的地方,他家乡的人,我们都见到。 他十五、六岁还在乡里种地,这么单身一个人,居然创造一个新中国,实在是了不起,实在是了不起。 毛主席一生对“人民”的深刻诠释与斗争实践,构成一部波澜壮阔的革命史诗。从湘江之畔的热血青年到中南海的领袖,他始终以“人民”为坐标轴,在历史的长卷上刻下永不褪色的印记。这种对人民的深刻认知与实践,既体现在宏观战略层面的制度设计,更渗透于微观层面的具体斗争实践。 青年毛主席的“人民”观具有鲜明的地域性与阶层性特征。在湖南第一师范求学期间,他以“二十八画生”为笔名发表《民众的大联合》一文,提出“人民”应包含“农夫、工人、学生、商人、女子”等群体。这种对“人民”的初始界定,源于他对湖南社会矛盾的切肤观察。1917年,为反对北洋军阀张敬尧在湖南的苛政,他发起“驱张运动”。 这场运动不仅针对张敬尧的贪腐行为,更指向其破坏湖南自治的企图。当时湖南百姓苦于苛捐杂税,张敬尧却纵容亲属垄断盐业市场,导致盐价飞涨。毛主席通过组织学生请愿、发动商人罢市、联合农民协会,形成三重压力迫使张敬尧离湘。这场斗争虽具地域性,却孕育着“人民”概念的初步成型——他意识到“人民”不是抽象概念,而是由具体群体构成的联合体。 在湖南一师与校长张干的斗争中,毛主席展现出对“人民”内部矛盾的深刻洞察。张干推行“填鸭式”教育,要求学生每日背诵《御制钦定学堂章程》,甚至以戒尺体罚背不出书的学生。毛主席提出“坐而背书”的抗议方式,既是对教育方式的革新,也是对“人民”内部不同阶层利益协调的探索。他后来回忆:“当时我们反对的不仅是戒尺,更是那种将学生视为被动接受容器的教育观。”这种对教育民主化的追求,与后来他在延安推行“民办公助”教育的思想一脉相承。 中国共产党成立后,毛主席对“人民”的界定发生根本性转变。在《论持久战》中,他明确提出“人民战争”理论,将“人民”扩大为包括“工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级”在内的广泛联盟。这种转变在安源路矿工人大罢工中体现得淋漓尽致。1922年,他组织工人成立“安源路矿工人俱乐部”,通过谈判争取到“每日工作八小时”“工资增加15%”等权益。这种斗争不是简单的经济诉求,而是通过工会组织将分散的工人凝聚成政治力量。他创造性地提出“哀而动人”的罢工策略:既要有坚定的斗争意志,又要避免过度刺激资本家,这种策略后来成为工人运动的经典范式。 在农村土地革命中,毛主席对“人民”的界定进一步深化。他通过《湖南农民运动考察报告》揭示:农民不仅需要经济上的“打土豪分田地”,更需要政治上的“农民协会”和文化上的“破除迷信”。在江西井冈山时期,他推行“插牌分田”制度,将土地分配与农民政治参与相结合。这种制度设计解决了传统土地改革中“分田容易确权难”的痛点,使农民真正成为土地的主人。同时,他反对“左倾”盲动主义,在《关于纠正党内的错误思想》中强调:“不能把农民的合理诉求简单归结为‘痞子运动’。”这种实事求是的态度,使土地革命既保持革命性又避免极端化。 新中国成立后,毛主席对“人民”的实践进入新阶段。在三大改造中,他提出“和平赎买”政策,对资本主义工商业采取“定息”制度,既实现生产资料公有制,又避免社会震荡。这种制度创新源于对“人民”内部不同阶层利益的平衡:既满足工人阶级对社会主义的向往,又照顾民族资产阶级的合法利益。在治理淮河工程中,他提出“蓄洪兼施”的方针,将防洪与灌溉相结合,使淮河从“害河”变为“利河”。这种系统工程思维,体现了对“人民”长远利益的深刻考量。 毛主席对“人民”的界定与实践,始终贯穿着“从群众中来,到群众中去”的方法论。在三年困难时期,他带头不吃肉,与人民共渡难关。这种身体力行的作风,源于他对“人民”的深厚情感。他曾在中南海接见农民代表时说:“我是人民的儿子,我的一切都是人民给的。”这种朴素的人民情怀,使他的斗争实践始终具有深厚的群众基础。