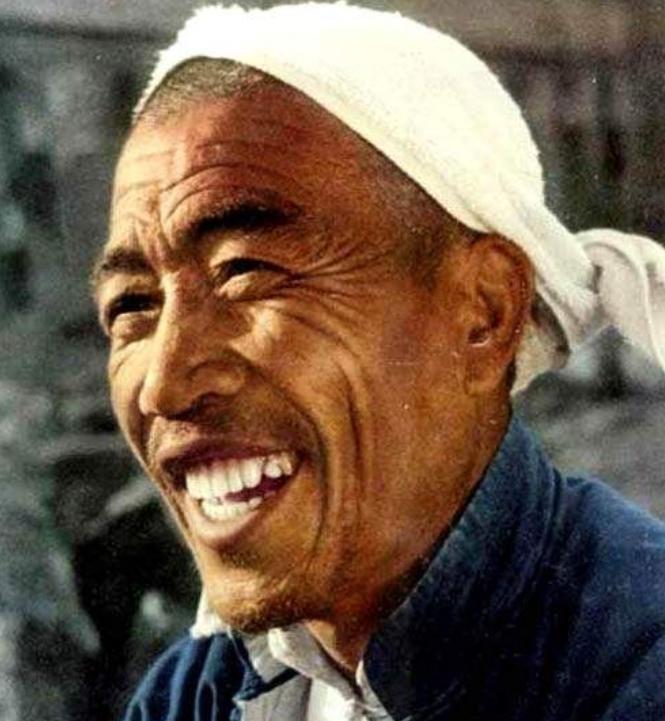

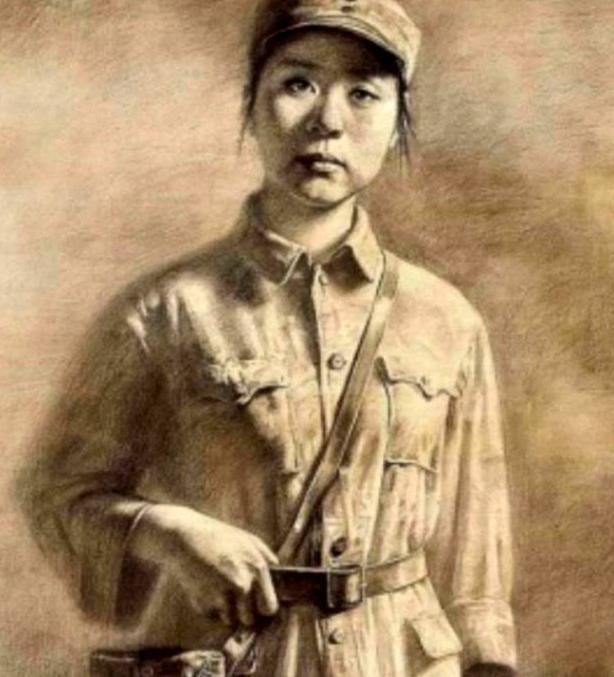

陈永贵当上副总理后,住在钓鱼台国宾馆,但毛主席让他搬出去,不要住在钓鱼台,是什么原因呢? 陈永贵住进钓鱼台的那一天,许多人都为他感到骄傲,一个农民能走进共和国最高层的居所,能在这里与中央领导人一起工作,这本身就是轰动的事情。 可是,对于陈永贵来说,这却并不是一个值得欢喜的开始,他从第一天进入钓鱼台起,就清楚自己与这里的气氛格格不入。 陈永贵之所以能住进钓鱼台,是因为他在全国范围内的名声已经足够响亮,自六十年代以来,“农业学大寨”不断推进,他作为大寨的带头人,几乎成为了那个时代的象征。 中央认为他不只是地方干部,而是可以直接参与国家大政的人物,所以才决定把他调到北京,安排进国务院,甚至给他副总理的身份,钓鱼台是这个身份的象征。 可是,当初的陈永贵是怎样被人们注意到的呢?那是因为在极其困难的条件下,大寨坚持自己解决问题,他始终站在最前面。 无论是修梯田,还是抗旱,他都亲自上阵,他的那种一往无前的态度让上级干部对他刮目相看,他的名字逐渐传遍全国,也让他最终走到中央领导的视线里。 到了北京后,陈永贵的任务远比过去复杂,他开始接触各种文件,参加各种会议,面对的对象不再是村里的乡亲,而是部委的领导,是各省的干部。 这些工作对他来说并不轻松,他识字有限,看文件需要很久,但他从未有过推脱,他的态度是认真而谨慎的,他努力去理解每一份材料,尽量用最实在的想法来解决问题。 他不善于空谈,所以在会议上发言不多,可一旦开口,往往直指问题的关键,人们对他最深的印象,就是他从不虚言,总是讲自己见到的情况和最直接的判断。 可工作之外的生活却让他倍感拘谨,钓鱼台环境安静,出入管理严格,他每天除了公务,几乎无事可做,他与身边的人少有交流,许多时候都独自一人。 他习惯了在田里与大家一起干活,如今却要长时间待在这样的地方,这种落差让他始终不自在,他虽然住在北京,但心里始终牵挂着昔阳,牵挂着大寨,牵挂着那片土地和在土地上劳作的人。 每当听到有人从山西来,他都想方设法去打听消息,他想知道庄稼长势如何,想知道乡亲们的生活有没有改善。 他无法忘记过去在村里时,乡亲们总是围着他问农活、问生产的情景,他在钓鱼台安静得几乎听不见任何声音,而那种寂静,更加重了他对故乡的思念。 这种矛盾情绪终于在一次工作汇报中被说了出来,他在中央领导面前坦言,自己最擅长的并不是坐在办公室里研究文件,而是走到田间地头去解决问题。 他说自己希望能把时间分成几部分,一部分留在北京处理工作,一部分去全国各地调研,还有一部分要回到大寨。 他讲这番话时,并没有经过多少修饰,也没有顾及在场干部的反应,他说出的每个字,都是压在心里很久的想法。 毛主席听后没有批评他,相反,毛主席表示理解,毛主席清楚这样的干部不是依靠书本成长起来的,而是依靠实践。 他的价值就在于能直接联系群众。如果让他完全脱离土地,那就等于削弱了他的优势,毛主席当场答应了他的请求,允许他按自己的方式工作。 陈永贵趁机提出了另一个要求,他不想再住在钓鱼台,他说这里太远离群众,他宁愿住在普通的地方,毛主席听完也点头同意。 毛主席自己也曾体会过住在深院高墙里的限制,他知道那种隔绝感,他理解陈永贵的选择,不久之后,陈永贵就离开了钓鱼台,搬进了北京城里一处普通小院。 小院条件简陋,但比钓鱼台自由得多,他第一时间把住址告诉了家乡的乡亲们,从此,总有人千里迢迢来找他,农民们带着问题来,他总是耐心听,认真答,即便在北京的公务繁忙,他也抽空接待。 陈永贵搬离钓鱼台的消息,很快在各个层面传开,许多人觉得新奇,一个副总理居然主动放弃钓鱼台的优待,宁愿住在胡同小院,这在干部群体中引起议论,也在老百姓中引发热议。 人们说他没有忘记本色,说他还是那个农民出身的干部,对于乡亲们来说,这更是一个信号,他们相信不管陈永贵身处什么位置,他始终是他们中的一员。 此后几年,陈永贵的生活保持着这样的节奏,他在北京履行职责,同时不断下乡调研,甚至时常回到大寨。他既是副总理,又是农民代表。 他从未用身份与人保持距离,而是不断拉近与农民的关系,他的选择在当时极为罕见,却也让他始终保持了一种独特的地位。 到了晚年,陈永贵依然过着简朴的生活,他没有积累多少财富,甚至还打算把多年积攒下来的存款全部上交。 他对自己的一生并无遗憾,他认为自己已经尽力为农民争取过,也尽力把真实的情况带到中央,陈永贵离开钓鱼台,并不是一次简单的搬迁,而是他坚持本色的结果。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:“钓鱼台无鱼可钓”——陈永贵搬进搬出钓鱼台前后——中国共产党新闻网)