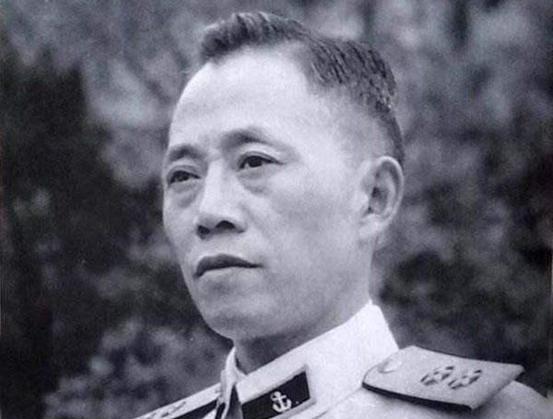

华野刚成立就强悍无比,源于一位重要功臣,功劳不亚于陈毅粟裕 【1946年12月31日,宿北前线】“陈司令,山东部队到底底子怎样?”粟裕压低声音问。陈毅轻拍作战地图,“别小看罗荣桓给咱打下的根,这仗有底。”短短一句,透出一层被历史学界屡屡提及却常被忽略的关键:华东野战军之所以一出场就表现凶猛,离不开罗荣桓多年暗中蓄力。 宿北战役刚落幕,国民党四十四师被成建制端掉。前线参谋拉出歼敌数字时,很多人先想到的是粟裕的兵法、陈毅的胆魄。然而,若把镜头往前拨两年,就能发现战表背后实实在在的“土壤”——山东根据地的组织框架、兵员来源和政军关系,都是在罗荣桓手里搭起来的。没有那套底子,再犀利的战术也难以兑现。 时间回到1944年盛夏。毛泽东电询各大战区十项工作落实情况,核心是“能不能再撑住、还能不能再扩人”。山东方面的答复由罗荣桓执笔,行文不算华丽,却把扩军、整训、减租减息、城市统战等零散事务串成一条线:一切围绕“让主力不断线”展开。数字摆在那里——滨海、渤海两区平均每月补入六七千新兵,这在白热化的抗战后期极为罕见。 扩兵容易,练兵难。罗荣桓给出的办法颇接地气:主力师、警备旅、民兵三层架构循序升级。主力缺口由警备旅补,警备旅缺人就下沉到民兵里挑。层级分明却流动顺畅,仗一打响就能迅速填平。此举后来在东北再次上演,催生出“百万大军”的雏形。研究军事动员的学者评价,这套模式的精髓在于“把后方变前方、把潜力变实力”。 1945年日本投降,山东八路军立刻改编为八个主力师十二个警备旅,同步成立五个野战前线指挥所。相比华中部队早就完成的野战化,山东的转型晚了足足一年多,却只用数月便完成整编,且沿用了罗荣桓先前设计的三层结构。正因如此,当苏北、鲁南两大战场需要兵力时,山东能“不伤元气”地抽走近十万人北上东北,原地仍留下四十个团的硬底子。 华东野战军正式挂牌是在1946年9月。纵队序列一亮相,外界很难看出哪些团营刚刚重组、哪些番号刚换。原因在于罗荣桓与萧华早早把队列、编制和政治工作做了铺垫,番号虽新,班底却熟,凝聚力没有因改编而稀释。军事史里屡见部队因整编而战力下滑,华野不仅没滑,反而在宿北一战迅速收获七千名俘虏,立刻补进缺额,打完仗反倒比开仗时人数更多。 分析莱芜、鲁南、孟良崮三大战役会发现一个规律:华野总能在极短时间内完成多纵合围,包饺子动作干净利落。大兵团协同当然来自陈粟两位指挥员的高超调度,但底层部队能否听口令、能否在夜色中按预定坐标展开,却与日常训练分不开。罗荣桓1944年就抓连队夜行军和简易测图,在山地丘陵搞分散集结,目的就是让普通指战员对陌生地域不胆怵。“不胆怵”三个字,在孟良崮那种云遮雾绕的地形里,直接体现在冲锋终点误差不超过五十米。 再说火力配置。抗战末期八路军武器极度短缺,但罗荣桓硬是要求各师、旅建立修械所,集中修造迫击炮、六〇炮。到1945年底,山东根据地居然凑出了百余门迫击炮,成为随后华东炮兵旅的雏形。孟良崮对张灵甫部的压顶炮击,若没有此前这批家底,就得等野炮先运北来,时机未必抓得住。 不少军史爱好者喜欢在战绩榜上“排座次”。若仅看数字,华东野战军在1946至1947年上半年歼敌四十三万,是五大战略区之冠。然而数字之外,更值得注意的是被全歼的建制数量:整编师八个、整旅三十个。围歼难度远大于击溃,能一口吃下完整番号,说明我方在情报侦察、兵力机动、后勤协同上都跑在敌人前头。罗荣桓在山东时期着力建设的军—政—民一体情报网,提供了充足的“第一手”,这套网后来随着主力部队一起南征北战,依旧发挥效能。 华野成长史里当然少不了陈毅的政治指挥艺术、粟裕的战役设计灵感,也少不了饶漱石、张鼎丞在后方调拨粮弹的能量。但若把问题追根溯源,一个不可回避的事实是:没有罗荣桓搭好的人员梯队、制度框架和后勤脉络,华野初建不可能“开箱即用”。用当年一位随军记者的话说:“山东这块地,把兵练得像一颗颗螺丝钉,拧到哪都能上紧。” 1947年6月,中央军委电令各大战略区成立野战军。电文落款处,罗荣桓的名字赫然在列,却没有被单独表彰。他随后赴京参加十二月军委扩大会议,再回前线时已是另一个战场。山东老部队继续跟随陈粟南渡长江,横扫江淮;东北百万大军则在林罗指挥下直逼山海关。两条战线,骨子里流淌的是同一种建军逻辑。 善战者,不必每次亲披甲胄。罗荣桓的功绩,或许不如宿北冲锋时的粟裕那样令人血脉喷张,却像暗渠活水,贯穿了华野最初的筋骨。军功簿上,名称和数字永远醒目;在名称和数字之间,把碎片连成体系的人,才是真正决定胜负的那只看不见的手。

用户10xxx44

罗帅训练部队纪律严明,没听说东野有下级不服从上级的。

1100032

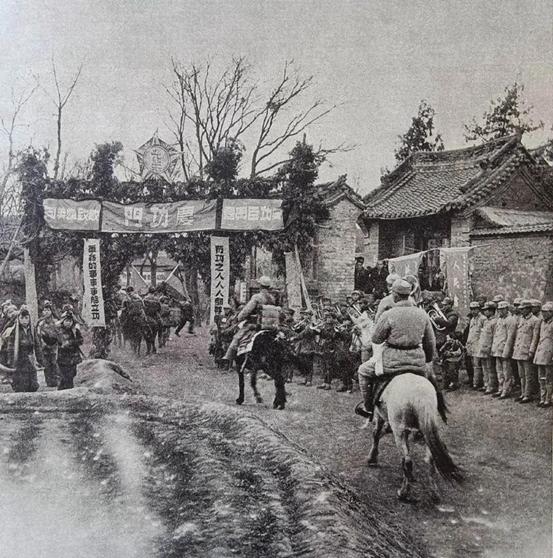

小编,47年12月赴哪个京啊?再说,军委12月会议名单可查,怎么会在战争那么紧张时期,让大战略区首长远程赴会?