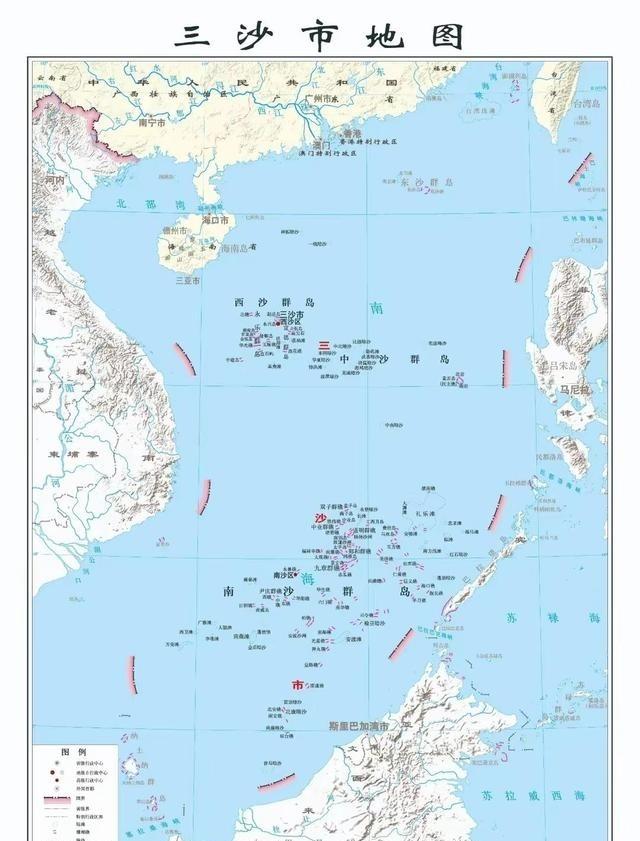

为什么我们在南海问题上总觉得“力不从心”?其实最大的短板,说白了,就是缺少大型岛屿。虽然这几年中国在永兴岛、美济岛这些曾经的“小礁石”上填海造陆,建出了机场、码头,硬生生把它们变成了现代化“前哨基地”,但和真正的大型岛屿比起来,这些基础还远远不够。 南海争端看似复杂,其实核心在于地利不足。中国在这一区域虽有历史主权基础,却缺少真正的大型自然岛屿作为支撑,这让力量投射总是显得捉襟见肘。 巴拉望岛和纳土纳群岛这些昔日与中国密切相关的土地,如今落入他手,究竟隐藏着怎样的历史转折?这一短板是否能通过现代手段弥补,值得深思。 中国在南海的布局主要依赖人工填海形成的岛礁,这些据点虽已配备机场和港口,但与菲律宾控制的巴拉望岛或印尼的纳土纳群岛相比,规模和稳定性仍有差距。 巴拉望岛面积超过1万平方公里,拥有丰富淡水资源和植被,能支持大规模驻军和基础设施建设。 菲律宾在此基础上发展了普林塞萨港,作为物流枢纽,增强了区域影响力。 印尼在纳土纳群岛开发油气田和渔业基地,利用其十字路口位置,巩固了南海南端的控制。 这些大型岛屿提供天然纵深,便于长期补给和防御,而中国的人工岛礁面积有限,如美济礁虽扩展至约5.52平方公里,但仍需依赖大陆后勤,面对极端天气或封锁时易显脆弱。 战略上,大型岛屿能部署雷达和舰队,形成控制海域的底牌,中国虽通过技术加速建设,但弥补先天不足需更多投入。 历史考察显示,明清时期中国对南海诸岛行使管辖,渔民世代在巴拉望和纳土纳周边活动。 郑和船队多次穿越该水域,将这些岛屿视为贸易中转点,明朝地图标注其为影响范围。 清代延续此传统,海图扩展标注南海特征,苏禄王国作为藩属,将巴拉望岛纳入进贡体系。 但殖民时代变迁,西班牙于16世纪控制菲律宾群岛,包括巴拉望,建立行政据点。 19世纪美国接管后,进一步整合管理。荷兰则在印尼地区扩展,纳土纳群岛逐步纳入其殖民体系。 清末国力衰弱,列强通过条约划分势力,导致这些岛屿归属改变。中国渔民虽继续作业,但主权渐失。 这些历史事实说明,南海格局非一朝形成,而是大国博弈结果,如今中国需正视这一遗产,通过外交和建设维护权益。 南海大型岛屿的战略价值在于其多功能性,不仅提供驻扎空间,还能保障航道安全和资源开发。 菲律宾利用巴拉望岛的地理优势,发展军事和经济设施,增强对南海西北的掌控。印尼在纳土纳群岛设立前沿哨所,开发石油天然气,维护专属经济区。 中国虽在永兴岛和美济礁兴建机场、雷达站,但这些人工设施承载力受限,补给依赖海运,一旦遇阻,影响整体部署。 周边国家根基深厚,如菲律宾的岛上社区和国际认可度,累积数十年,形成社会体系。 中国建设速度快,近年来永兴岛扩展至约3平方公里,美济礁跑道达2700米,能起降大型飞机,但与数千平方公里的天然岛相比,仍需加强科技投入,提升可持续性。 南海博弈中,谁掌控大型岛屿,谁就握有主动,这要求中国发挥后发优势,平衡军事与外交。 当前南海形势下,中国通过岛礁建设逐步提升存在感,但大型岛屿缺失仍是痛点。 越南和菲律宾在南沙占岛较多,越南填海面积已接近中国70%,增强其区域影响力。 中国在渚碧礁和永暑礁部署设施,形成三大基地,但这些岛礁易受风暴影响,维护成本高。 印尼在纳土纳推动渔业和油气开发,利用位置优势,处理与中国的渔业争议。 菲律宾则借巴拉望岛强化巡逻,寻求国际支持。中国需注重危机管控,推动南海行为准则磋商,避免冲突升级。 历史教训显示,单边行动易引发紧张,中国主张谈判解决,维护和平稳定。 长远看,弥补短板需结合经济外交,如开发南海资源,增强互信。 二战后,菲律宾独立,巴拉望正式归其领土,印尼将纳土纳纳入版图。中国转向现有岛礁强化,建设加速推进,外交谈判持续。 中国通过科技提升能力,保障渔业安全。这些措施增强影响力,尽管大型岛屿缺失,但现有布局提供基础。周边国家维持控制,争端通过框架讨论,中国坚持权益,局势可控。 南海问题关乎国家利益,你如何看待中国在大型岛屿短板的应对?欢迎在评论区分享观点,一起讨论未来走向。

![欠了一屁股债就是要赖在大城市,你什么想法我还不知道吗[抠鼻][抠鼻][抠鼻]](http://image.uczzd.cn/4737558677802272564.jpg?id=0)

![跟对象的朋友聚餐先喝饮料是不礼貌吗?[思考]](http://image.uczzd.cn/13513741132534227276.jpg?id=0)

![姐弟组合跟独生女哪个更好一点?[思考]](http://image.uczzd.cn/8279994704636774612.jpg?id=0)