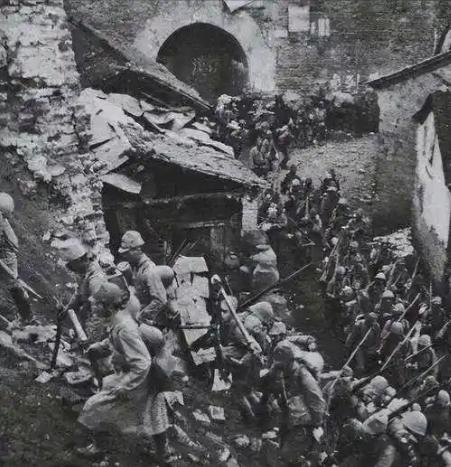

1943年,新四军13团伏击日军,情报上说,日军只有100多人,谁知伏击当天,日军却来了800余人,团长一咬牙,说:“拼了,给我打!” 1943年,抗日战争打到了最较劲的阶段。那会儿的日军,战线拉得太长,后勤补给越来越跟不上,就跟现在一些陷入困境的公司一样,不想着怎么解决根本问题,净想着怎么压榨底层。他们当时就盯上了老百姓秋收的粮食。说白了,就是明抢。 当时,新四军第二师第五旅的13团,就驻扎在安徽天长一带。团长叫饶守坤,江西老表,穷苦出身,给地主放过牛,最见不得老百姓受欺负。这天,情报来了,说驻扎在八百桥据点的日军一个小队,外加两百多伪军,要去附近的四合镇抢粮食。 饶守坤一听,火气“噌”就上来了。这还得了?抢粮食抢到咱们眼皮子底下了!他立马跟旅长成钧汇报,请求打这一仗。旅长也是个明白人,分析了一下,觉得小鬼子缺粮是真的,这情报靠谱。大手一挥,同意了! 计划很简单,也很经典:打伏击!地点就选在桂子山。那地方两山夹一沟,是个天然的口袋阵,敌人只要进来,就等于把脑袋伸进了铡刀底下。 饶守坤派出二营先去占领高地,布好阵地。他自己带着一营和三营,随后跟进。一切都安排得妥妥当当,就等着鬼子上门“送人头”了。 第二天凌晨,天还灰蒙蒙的,饶守坤带着主力部队赶到了伏击点。战士们都憋着一股劲,悄无声息地隐蔽在阵地上,枪口对准了那条唯一的通路,就等着“猎物”上钩。 没多久,远处传来了零星的枪声,这是派出去的侦察部队跟敌人的先头部队接上火了,任务就是把他们往伏击圈里引。枪声越来越近,所有人都屏住了呼吸。 就在这个节骨眼上,旅长成钧的电话火急火燎地打过来了,话筒里的声音都变了调:“守坤,不对劲!情报有误,敌人不是两百,是黑压压的一大片,起码有八百多!赶紧撤!” 饶守坤拿着电话,手心里全是汗。他举起望远镜一看,心当即就沉了下去。我的天,山下的土路上,日军乌泱泱的一片,望不到头,后面还跟着拉着火炮的骡马。这哪是二百人,一个加强大队都不止!情报错得太离谱了! 咱们设身处地想一想,这是个什么局面?你准备了一桌“家常菜”,结果来的是一帮“饿狼”,而且是武装到牙齿的饿狼。原计划兵力是三比一的优势围歼,现在瞬间变成了一比三的劣势被反包围。 打,还是不打? 这可能是饶守坤军旅生涯里最难做的决定之一。撤?敌人已经快要进伏击圈了,现在动一下,立马就会暴露,到时候想跑都跑不了,变成一场追逐屠杀。不打?眼睁睁看着这伙鬼子去祸害老百姓? 饶守坤眼睛都红了,他对着话筒吼了一声:“旅长,箭在弦上,不得不发了!敌人已经进来了,这时候撤,我们就全完了!拼了,给我打!” 这一声“打”,吼出的不只是命令,更是一种置之死地而后生的决绝。 旅长成钧在那头沉默了几秒,也下了决心:“好!你们顶住,我马上组织所有能动的力量去增援!” 随着饶守坤一声令下,埋伏在桂子山的轻重机枪、步枪、手榴弹,像开了闸的洪水一样,朝着日军倾泻而去。 刚进伏击圈的日军被打了个措手不及,瞬间倒下一大片。但鬼子的战斗素养确实不差,在短暂的慌乱后,他们迅速反应过来,立即架起迫击炮和重机枪,对着我军阵地开始疯狂反扑。 战斗,从一开始就进入了白热化。 日军仗着人多火器猛,玩命地往山上冲。13团的战士们就死守在高地上,子弹打光了,就用刺刀拼,用石头砸。四连的阵地是争夺的焦点,日军一波又一波地冲锋,阵地前尸体都堆成了小山。打到最后,四连阵地上活着的只剩下一个排长带着二十多个伤兵。 更无耻的是,日军看阵地久攻不下,竟然丧心病狂地使用了毒气弹!很多战士没有防备,中毒倒下。指导员李正清和营长吴万银,带着剩下的人,用湿毛巾捂住口鼻,抄起大刀就冲下阵地,跟鬼子搅在了一起,展开了惨烈的肉搏战。 这场仗,从清晨一直打到天黑,整整持续了十几个小时。13团的战士们已经到了弹尽粮绝的边缘,很多人都是凭着最后一口气在撑着。 就在日军以为胜券在握,准备发起最后总攻的时候,转机来了!旅部派来的特务营援军,像一把尖刀,从侧后方狠狠地插进了敌人的心脏! 绝境逢生!13团的战士们看到援军,仿佛瞬间被打满了鸡血,一个个端着刺刀,吼叫着冲向敌人。被两面夹击的日军彻底崩溃了,他们想不通,这支装备落后、人数劣势的中国军队,怎么就像是打不死的? 最终,日军丢下了280多具尸体,连武器辎重都顾不上了,狼狈地逃回了据点。而我们,也付出了120名战士牺牲的惨痛代价,副团长陈宗胜也在这场战斗中壮烈牺牲。 这场桂子山伏击战,成了一场惊心动魄的遭遇战,也是一场以少胜多的经典战例。它告诉了当时的日军,也告诉了今天的我们一个道理:中国人的土地,不容侵犯;中国人的粮食,不容抢夺。