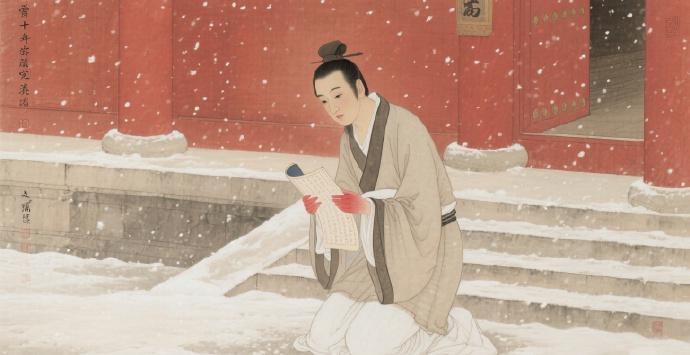

嘉庆皇帝大丧期间,铁帽子王裕兴敷衍了事,偷回王府奸淫家中丫环,导致丫环人悬梁自尽,丑闻传出,道光大怒。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 裕兴的名字,在清代宗室的家谱上曾是极为显赫的一笔,豫亲王府的门第源远流长,追溯到努尔哈赤的第十五子多铎,那顶“铁帽子”从顺治年间起就稳稳扣在豫王一脉的头上,这个爵位之所以特殊,是因为它可以世代承袭,不削不降,稳如磐石地传到裕兴这一代,已经是第七代。 裕兴出生在金银堆里,锦绣堆里长大,耳边没有听过一句重话,脚下从未踩过一寸泥地,他的长兄裕丰曾是豫亲王府的希望,后来因涉及教乱遭到革爵,原本该跌入谷底的王府,却因皇室的宽容,让裕兴搭上顺风车,顺利承继了王位,这样的得来不正的荣耀,本应更加谨慎珍惜,但裕兴并没有将这份机会当作责任,而是当作放纵的通行证。 嘉庆二十五年,帝王辞世,整个京师陷入肃穆哀痛,宗室子弟,特别是亲王以上,必须轮值进宫守灵,朝廷礼制森严,尤其在国丧期间,连呼吸都得谨慎,更别说有任何非分之举,可是裕兴,却不把这些当回事,他在宫里装模作样地站着,面上是悲痛,心里却早就飞回王府。 裕兴回府不是为了处理家中事务,而是心里惦记着一个新进王府的丫鬟,名叫寅格,这个年仅十六岁的女孩,原是书香人家出身,因父母早逝、家道中落,被迫将自己卖入王府,她的模样清秀,神情间带着倔强,虽身为仆役却不轻易低头,裕兴看到她的第一眼,便起了邪念。 本该守灵的夜晚,裕兴却借故身体欠安,离开皇宫,回到王府,那一夜,他的欲望吞噬了理智,寅格在这座府里无依无靠,面对王爷的侵犯无力反抗,事后,她的世界彻底崩塌,她原想着在这王府中躲过风雨,没想到风雨本身来自屋檐下,她知道,即便控诉,也不会有结果,主子一句话,她的命便如尘埃,于是第二天清晨,仆人发现她吊死在房梁上,脚下是一张翻倒的凳子,身下是一滩泪水未干的尘土。 府中管事第一时间试图压下此事,但死人的消息总是藏不住,不久后,宗人府收到匿名举报,案件迅速上报,道光刚登基,父丧未满,朝中风声鹤唳,这封奏折无疑是火上浇油,新帝看到裕兴在丧礼期间不守礼制、逼死下人,怒不可遏,他本就意图整顿宗室风气,这件事成了最好的开刀机会。 命令一下,宗人府与刑部联合调查,王府中的仆人被逐一询问,证物一件件呈上,寅格的断簪、身上的勒痕、房中的迹象,把整件事钉在了裕兴的身上,此案震动朝野,宗室中人纷纷上书求情,甚至动用皇太后的关系,试图保住裕兴的头颅,但道光的态度异常坚定,不肯妥协。 最终,裕兴被革去豫亲王爵位,送往宗人府圈禁三年,这是一项极为严厉的处罚,对于铁帽子王来说,几乎等同于社死,王府的牌匾被取下,爵位由弟弟裕全承袭,裕兴被押送入幽禁之地,昔日迎来送往的王爷,如今只剩冷墙铁锁陪伴。 宗人府的圈禁并非牢狱之苦,却是一种精神上的煎熬,裕兴每日对着白墙发呆,耳边不再有阿谀奉承,只有看守脚步声回荡,他曾仗着身份在宫中横行无忌,如今却连一杯热水都要看人脸色,三年,足够将一个人磨去所有的锋芒,等到期满,他走出宗人府,已是两鬓斑白。 回到京师,裕兴试图重回王府,却发现那里早已不是自己的地盘,门口的侍卫不再低头,旧日的仆人早被调走,连院子里的石狮子仿佛都不认得他了,他没有爵位,不再是亲王,也不能再住进那座曾属于他的府邸,他成了一个被遗弃的宗室,一个贵为王爷却无处可去的废人。 京城百姓喜欢茶余饭后谈论朝中趣事,裕兴的名字成了说书人嘴里的笑料,他的故事被编成段子,在茶馆里一讲就是三回,人们记住的不是什么政绩,而是丧礼期间逼死丫鬟的那一桩丑事,铁帽子王的威风被彻底抹去,留下的只有耻辱。 裕兴流落街头,靠微薄的津贴度日,有人在护城河边见过他,坐在石阶上烧纸,说是为那个丫鬟超度,更多时候,他独自一人坐在陶然亭的破庙中,望着屋檐发呆,他曾在风光时说过“王爷不怕律法”,如今却夜夜梦见那条勒痕和那滩药渍,有传言说他后来疯了,在胡同里对着墙壁念念有词,背上烙着四个字,被他自己掀衣服给人看:“奴才裕兴”。 他的下场成了宗人府的一条不成文教训,每逢大丧,总有人提起他的故事,铁帽子王不是刀枪不入的护身符,一旦违背人伦礼法,摘帽子不过一句圣旨。 信息来源:《清史稿·豫亲王裕兴传》,中华书局1977年版