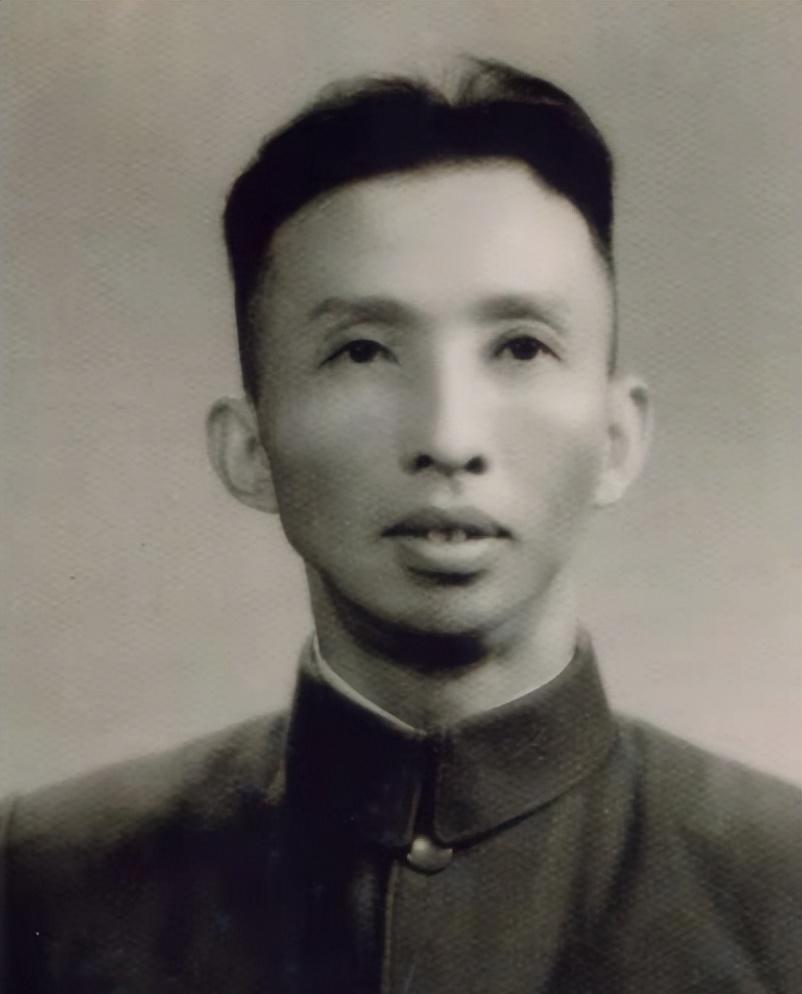

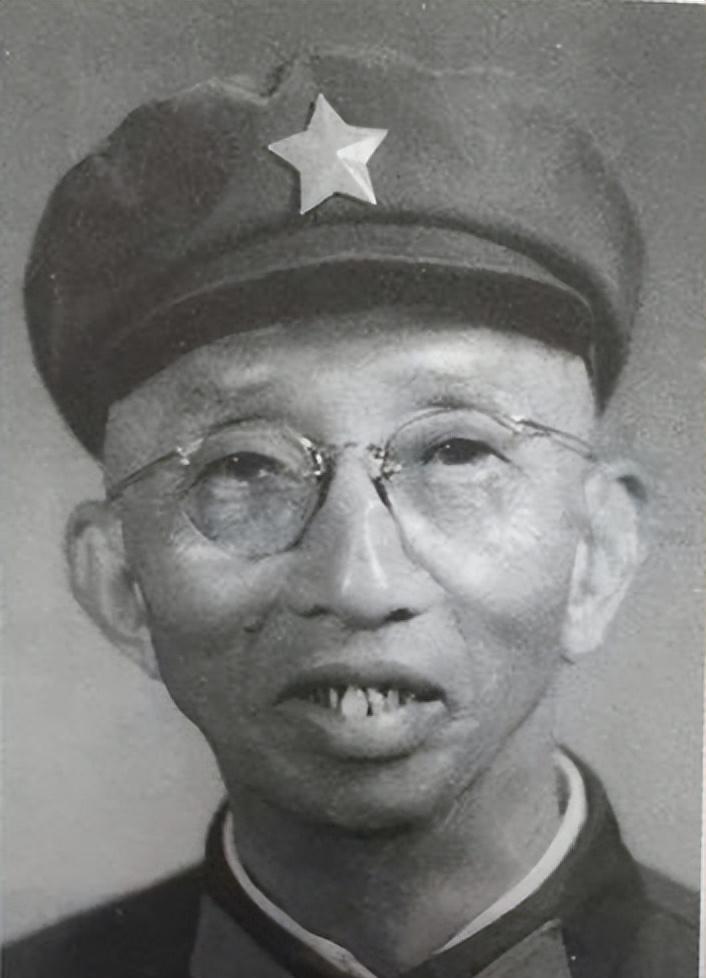

1955年,李迎希听闻自己是中将改授少将,遂向粟裕反映,结果如何 1955年8月初,北京西郊的骄阳格外毒辣,中央军委授衔办公室却在紧张运转。墙上的大钟敲过十点,一份“待核准名单”在长条桌上被反复翻阅,名字旁边的星徽数量决定了一位老兵戎马一生的“终极注脚”。正是在这份名单流转的间隙,武汉军区第一副司令员李迎希得知:原本标注的两颗金星,被划去了一颗。 授衔制度是新中国刚刚确立、带有奠基性质的军制工程。评衔小组成员大都经历过长征与三大战役,对“公平”二字几乎近乎苛求。可军营里风声总比文件跑得快,“李迎希从中将降为少将”俨然成了茶余饭后的谈资。一位警卫在走廊里悄声议论:“听说他当年只是副参谋长,级别不够。”这句捕风捉影的话如同石子落湖,激起层层涟漪。 李迎希并非看重虚名的人。早在1928年,他在鄂豫皖山区参加革命,枪林弹雨中一路做过排长、营长、团参谋长;然而1932年的一次内部政治审查让他“坐冷板凳”多年。正因为尝过被误解的滋味,他对“历史记录必须准确”异常敏感。听到流言后,他沉默片刻,只对身边的通信员淡淡地说了六个字:“事实,总得说清。” 传言的焦点落在1948年济南战役前夕。那年9月,山东兵团原参谋长刘少卿被紧急调往华东野战军司令部。兵团司令员许世友腿伤尚未痊愈,需要一位能临机指挥、熟悉敌情的参谋长。粟裕反复权衡后来电:“李迎希行。”不等伤势痊愈,他便披上旧军大衣赶到前线。几天后,中央军委正式下达文件,任命他为山东兵团参谋长。许世友在战前动员会上只说了一句:“迎希来,我心里就实。”文件、战史和许世友的日记都留下了注脚,副参谋长之说根本不成立。 时间回到1955年8月9日夜。李迎希坐在军区宿舍的台灯前,草拟呈报材料。他只用了不到二百字说明事实,末尾附上那份1948年的任命电令编号。信发出第三天,南京寄来薄薄一页回函。粟裕的行文依旧简练:“经查属实,你任山东兵团参谋长一事中央早有档案。授衔标准需综合职务、资历、战功,同志当不计个人榮辱,继续努力。”寥寥数行,却把关键点说透。 粟裕能够轻描淡写,是因为评衔小组内部早作了权衡。1955年授衔遵循四条硬杠杠:红军时期职务、抗战时期职务、解放战争时期职务以及战功贡献。李迎希红军时期长期处于团级;抗战八年,他所在部队多驻后方,战绩有限;解放战争虽然担任兵团参谋长,但任职仅一年多。相比之下,同样出身鄂豫皖、曾任军区司令的韩东山也只是少将,而红一方面军团参谋长大多授予少将或大校。横向比较后,李迎希确实介于中将与少将之间,最终落点在“少将”既照顾资历又符合量化评分。 值得一提的是,评衔小组并非只看“星数”,还配套行政级别。1965年全军统一行政编制时,李迎希被定为6级,相当于中将的最高级别,远优于一般少将的8—9级。这是中央对其能力与操守的认可,不少熟悉内情的干部私下称,“星少级高”更符合他低调务实的性格。 李迎希的刚正,在武汉军区主管后勤时表现得淋漓尽致。那几年,国家财政捉襟见肘,军队基建项目层层上报。李迎希坚持先批士兵营房、再谈干部宿舍。一名副军长递上修建首长围墙的计划,他只看两眼便退回,“没有额外预算,围墙暂缓。”对方怔住,他补了一句:“纪律是块钢。”会后,他把原计划中的部分砖瓦指标调给了野战医院,用于扩建病房。 1969年起的那场政治风波里,他被免去一切军职,下放劳动。有人劝他写申诉材料,他笑了笑:“组织自有安排。”1975年获释回京,他随身只带一本《孙子》与一支老旧钢笔。恢复职务后,主管装备采购仍旧严苛,连自己办公桌换新都一拖再拖。警卫员记得,那张写过无数作战计划的旧桌面布满烧痕,他只让人钉两块木板便继续使用。 关于1955年的争议,最终没有进入正式纪录,也未在干部档案出现任何“降衔”字样。那封回函存入中央军委档案馆,旁人难得一见。几年后,一名后来晋升的青年干部在档案整理中偶然读到原件,感慨地在笔记里写下:“军衔可以被议论,历史无法被篡改。” 从参军伊始到1986年离休,李迎希整整穿了58年军装,军衔始终是两道杠一颗星。可论行政级别、论实际权责,很多人早已把他当作“六级中将”看待。一次座谈会上,他被问及当年是否觉得委屈,他摇头,“军装上绣几颗星,抵不过心里亮几盏灯。对得起战场,对得起战友,足够。” 李迎希的简短答复,为那段被误读的往事画上句点。至于两颗星还是一颗星,在他看来都只是肩章布料的差异,真正写入史册的,是决策桌旁那份沉得住气的冷静和经得起检验的忠诚。