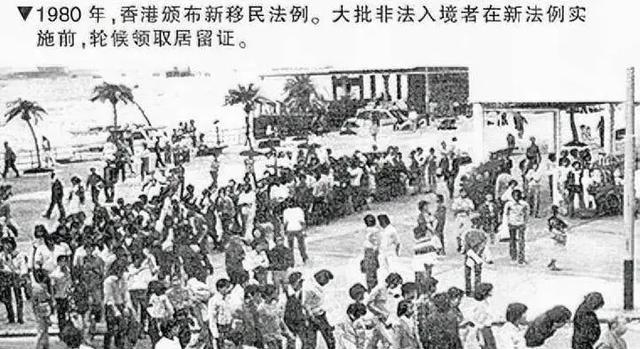

1980年,这是一群从内地逃到香港的人,在排队领香港身份证,当时,只要你能到达香港,就能领取香港身份证,所以,逃港的人越来越多,1950年至于1980年,内地共有56.6万人逃港。 香港那边经济发展得飞快,从五十年代开始,就成了很多人眼里的香饽饽。那边的人均收入高得吓人,比内地高出好几百倍,城市里到处是机会,工厂林立,贸易兴旺。内地呢,当时日子过得紧巴巴的,很多人为了生计,干脆冒险一搏,往香港跑。五十年代初,香港人口才两百多万,到八十年代已经翻倍到五百来万,好多新增人口就是从内地过去的。这些人多来自广东沿海,尤其是宝安那边,靠近边境,方便行动。 其实逃港不是一夜之间冒出来的。从五十年代起,就零零散散有人试着越境。起初可能是因为生活压力大,听说香港那边工作多,工资高,就有人开始偷偷规划路线。陆路、水路都有,翻山越岭或者游水过去,风险不小,但成功了就能站稳脚跟。香港政府那时候的政策也挺宽松的,尤其是七十年代中后期,搞了个叫抵垒的政策,只要你能摸到市区,避开边境巡逻,就能申请身份证,合法留下来。这消息一传开,内地很多人就心动了。 拿数据来说,从1950到1980这三十年,内地总共有56.6万人逃港。这数字不是随便估的,根据档案记录,四次大高峰就从深圳那边出发的就有56万左右。第一次高峰在五十年代末,很多人从农村出来,觉得香港那边有亲戚接应,就能混口饭吃。第二次是六十年代初,饥荒闹得厉害,广东这边很多人扛不住,就大批往南跑。单是1962年那几个月,就有十几万人涌过去,香港那边一度人满为患。香港政府也不是傻的,看到人太多,社会压力大,就在1962年5月开始实行即捕即遣,把抓到的直接送回去。但这也没完全挡住,后来的高峰还在继续。 七十年代又来了一次,1972年左右,年轻人居多,他们不光是为吃饱,还想追求点自由空间,听说香港那边文化开放,电影啊音乐啊都新鲜。到了1979年,最后一次大潮,改革开放刚起步,但政策还没完全落地,广东珠三角那边偷渡外逃的达三十万人次,成功四万多。很多人是瞒着家里,带点干粮就上路了。边境上层层关卡,铁丝网、巡逻队,但总有漏洞可钻。有些人游水过深圳河,累了就抓着浮木歇口气;陆上的翻山,躲在树林里等天黑。蛇头这帮家伙也掺和进来,收钱带路,但不少是骗子,半路敲诈。反正过程艰辛,很多人中途就折了,但坚持下来的,到香港市区一站,排队领证,就等于新生。 香港那边接收这些人,也不是没代价。突然多出这么多劳动力,住房紧张,社会服务跟不上。那些新来的人起初干的最苦的活,工厂流水线、建筑工地,工资低但总比内地强。很多人从底层爬起,学手艺,开小店,慢慢融入。像那些粤菜厨师,好多就是逃港过来的,带去内地手艺,在香港发扬光大。经济腾飞的七十年代,香港从转口港变成制造业中心,这些廉价劳动力功不可没。亚洲四小龙的名头,也多亏了这批人拼劲十足。 但好景不长,1980年10月23日,香港立法局通过条例,取消抵垒政策,改成即捕即解。意思是抓到就直接遣返,不给宽限了。这一下,逃港热潮刹车了。为什么改?因为人太多,香港负担不起,社会问题堆积。内地这边也加强堵截,军队上阵,海巡加强,船只管严。两边合作,偷渡外逃的势头就降下来了。1980年深圳特区一成立,情况彻底翻转。特区条例一公布,藏在山里准备逃的人群一下子散了。很多人看到内地机会来了,干脆不跑了。甚至有些已经到香港的,又回流深圳办厂、做生意。改革开放的春风吹来,深圳从渔村变大都市,经济总量蹭蹭上涨,那些错过的人在香港勉强维持,但内地发展的快,让很多人后悔没早点回来。 现在回想,这段历史挺有意思的。它反映了时代变迁,从贫困到富裕,从封闭到开放。那些逃港的人,本质上就是普通老百姓,追逐更好生活的本能。不是谁在鼓动,而是现实逼的。香港受益匪浅,人口红利推动了腾飞;内地后来追上,通过政策调整,留住了人才。这也提醒我们,经济差距是根源,只有发展均衡了,人才不会一窝蜂跑。那些老一辈的逃港者,现在多是长者了,有的在香港安度晚年,有的回乡养老。他们的经历,像一面镜子,照出过去三十年的酸甜苦辣。深圳香港如今一河之隔,合作紧密,高铁连通,人员流动合法有序,再也不用冒险偷渡了。

用户10xxx19

说到底还是眼光和实力,再有精明的头脑,你不成功谁成功呀?[赞][赞][赞][握手]